今回は東京・丸の内の三菱一号館美術館で2020年10月24日㈯から2021年1月17日㈰まで開催の「1894 Visions ルドン、ロートレック展」のレポートを書いていきます。

鑑賞日:2020年12月30日(水)

*2020年の展覧会ラスト!!

展覧会名:1894 Visions ルドン、ロートレック展

鑑賞時間:60分

料金:2,000円(一般)

写真撮影:NG

グッズ購入額:計5,271円(ポストカード×3、ミニチュアキャンバス、クリアファイル)

展覧会の感想

今回2020年の展覧会締めに選んだのは、三菱一号館美術館の開館10周年記念展『1894 Visions ルドン、ロートレック展』です。

展覧会のタイトルだけを見ると、ルドンとロートレックの作品だけのように思いますが、じつは彼ら以外にもセザンヌやルノワールなど西洋の画家から、黒田清輝や山本芳翠といった日本人画家まで、タイトルにもある「1894年」を軸に幅広く展示されており、見応えたっぷりでした。

特に今回の展覧会の主役の一人であるオディロン・ルドンの傑作で、”三菱一号館美術館の至宝”とも言われる《グラン・ブーケ(大きな花束)》は個人的に大好きな作品なので、是非足を運んで実物を見て頂きたいと思います。

気になった作品

ここからは私が今回の展覧会で気になった作品を、展覧会の各章毎に一作品ずつ挙げていきたいと思います。

《窓から見たエラニー通り、ナナカマドの木》ピサロ

《窓から見たエラニー通り、ナナカマドの木》1887年

カミーユ・ピサロ

三菱一号館美術館 寄託

こちらは展覧会の第1章『19世紀後半、ルドンとトゥールーズ=ロートレックの周辺』から選んだ一枚です。

この章ではピサロ以外にもドガ、シスレー、ルノワールといった印象派の画家から、バルビゾン派のミレー、象徴主義のギュスターヴ・モローまで様々な画家の作品が展示されていました。

その中でも特に心惹かれたのが、こちらのピサロの作品です。

じつは最近、ピサロ、そしてシスレーの作品が、すごく良く感じるという変化が自分の中に起こりました。

今回の展覧会で見られるルノワールの作品

『印象派』というと、まず《睡蓮》や《積み藁》などでお馴染みのモネ、そして温かみのある人物像を描いたルノワールの名が挙がるかと思います。

その次に《踊り子》で有名なドガ、後に”近代絵画の父”と呼ばれるセザンヌでしょうか。

あくまで私個人のイメージですが、ピサロやシスレーは上に挙げた画家たちに比べると若干マイナーな印象があるかと思います。

実際、ピサロやシスレーの代表作は?と言われると、パッと出てこないかと思います。

しかし最近どうにも彼らの作品が美しく思えて仕方ありません。

この作品では特に”葉の表現”が素晴らしいです。

これまで何とも思っていなかった作品が急に好きになったりするのも、美術館巡りをしていると起こるので、そういった点も楽しみの一つです。

《顕現》ルドン

《顕現》制作年不詳

オディロン・ルドン

岐阜県美術館

続いては第2章『NOIR━ルドンの黒』から《顕現(けんげん)》です。

「顕現」とは”姿が現れる事”の意だそうです。

一体全体何が描かれているのか、骸骨のような生首が浮かび、人間のような姿の得体のしれない生命が直立しています。

とにかく”不気味さ”が際立つ作品ですが、妙に気になり、惹かれてしまいました。

原題は”Apparition”、フランス語では「発生・出現」の意味を持つほかに「幽霊・亡霊」という意味もあります。

・・・という事はこの絵に描かれているのも幽霊なのでしょうか?

《アリスティド・ブリュアン、彼のキャバレーにて》ロートレック

《アリスティド・ブリュアン、彼のキャバレーにて》1893年

リトグラフ/紙

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック

三菱一号館美術館蔵

第3章『画家=版画家 トゥールーズ=ロートレック』からはこちらの作品です。

ロートレック作品の中でも有名な一枚ですね。

それまでただの情報伝達の手段でしかなかったポスターを、革新的な表現で芸術の域にまで押し上げたロートレック。

今回の展覧会では、この他にも数多くの彼の作品が展示されていました。

アリスティド・ブリュアン(Aristide Bruant、1851-1925)はシャンソン歌手で、ロートレックの友人でした。

この作品のような黒の鍔(つば)広帽と赤いマフラー、そして長靴がトレードマークで、上流階級の人々を罵倒しながら、悪態をつく挑発的な芸風で人気を博しました。

数あるロートレック作品の中でも僕がこの《アリスティド・ブリュアン、彼のキャバレーにて》を選んだ理由は、じつは音声ガイドにあります。

今回の音声ガイドでは、モデルのアリスティド・ブリュアンの歌声が収録されているのです。

僕は今回初めて聞いたのですが、実際にモデルの歌声を聴くと、急にその人物と自分の距離が近くなるというか、身近に感じられるのです。

YouTubeにも彼の歌声の録音されたものがアップされているので、是非チェックしてみてください。

実際に歌声を聴いてから、この作品を見ると、声から感じられる人となりが分かり、より楽しめると思います。

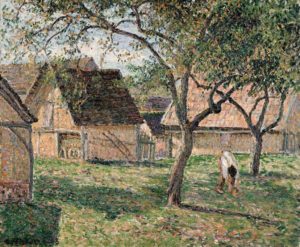

《エラニーのロックおばさんの農園》ピサロ

《エラニーのロックおばさんの農園》1893年

カミーユ・ピサロ

三菱一号館美術館 寄託

続いて第4章『1894年 パリの中のタヒチ、フランスの中の日本━絵画と版画、芸術と装飾』からこちらの作品。

またしてもカミーユ・ピサロです(笑)

どんだけハマっているんだ!という感じですね。

この作品も《窓から見たエラニー通り、ナナカマドの木》同様に、葉っぱの表現が素晴らしかったです。

葉に降り注ぐ陽の光、そしてその下の地面の表現。

とにかく画面全体から光や明るさを感じられる作品でした。

近くで見ると、影の部分にも黄色や緑、紫が使われており、影さえも画面の鮮やかさに一役買っているのが分かります。

全部で8回開かれた印象派展、その全てに参加した唯一の画家であるカミーユ・ピサロ。

「印象派の中の印象派」とも呼ばれる彼は、1884年からこの絵の描かれたエラニーで暮らし始めます。

またピサロは日本の浮世絵にも影響を受けていました。

この作品の真ん中に描かれた大胆な木の構図は、日本の浮世絵からの影響も考えられます。

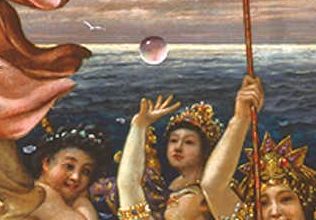

《浦島》山本芳翠

つづいて第5章『東洋の宴』からの一枚です。

山本芳翠(やまもとほうすい)の《浦島》です。

タイトルからも分かる通り、日本のおとぎ話「浦島太郎」を西洋画風のタッチで描いています。

これは非常に絵力のある作品でした。

とにかく画面が強い!しかし強いのですが、繊細さも見られ、そこがより全体を魅力的にしているなと感じました。

例えばこちらの従者は天に投げた水晶玉、ちょうど画面の中央に位置する事で作品全体に締まりを与えています。

後方に描かれたお姫様の衣の透け感も見事に表現されています。

《青い花瓶の花々》ルドン

《青い花瓶の花々》1904年頃

オディロン・ルドン

岐阜県美術館蔵

そしてラストの章『近代━彼方の白光』からは、またしてもオディロン・ルドンの作品です。

タイトルは《青い花瓶の花々》。

《グラン・ブーケ(大きな花束)》1901年

オディロン・ルドン

三菱一号館美術館蔵

*こちらの写真はフォトスポットで撮影したもの

正直《グラン・ブーケ(大きな花束)》と迷いましたが、こちらは過去の展覧会で見ているので、《青い花瓶の花々》の方を選びました。

《グラン・ブーケ(大きな花束)》は圧倒的な存在感と美しさ、そして神々しさを併せ持った作品だと思っています。

ある意味、崇拝の対象にさえなるくらい素晴らしい作品だと。

それに比べて《青い花瓶の花々》はサイズも小さく(《グラン・ブーケ》は高さ約2.5メートル!!)、美しさはありますが《グラン・ブーケ》のような迫力や神々しさはなく、もう少し身近な存在のようで、親しみのようなものを感じられました。

あとはルドンのパステルの青が好きですね。

これは両作とも花瓶の色が青色なのですが、これがすごく良い色をしていました。

『1894 Vsions ルドン、ロートレック展』での気になった作品のコーナーは以上です。

次ページでは、「音声ガイド」「グッズ」、そして「三菱一号館美術館サポーター制度」についてまとめます。