2022年3月29日にテレビ東京で放送された「開運!なんでも鑑定団」の【老舗呉服卸秘蔵のお宝 貼り交ぜ屏風】についてまとめました。

番組内容に沿って、それでけでなく+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

日本の美 屏風

「屏風」とは元来、”風を屏ぐ”の字のごとく風よけの道具で、中国・前漢時代に誕生したとされる。

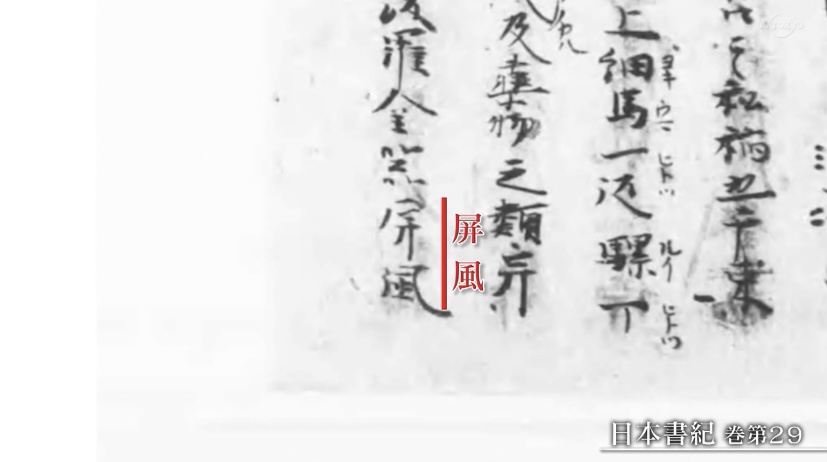

日本において「屏風」という言葉が初めて登場するのは『日本書紀』で、新羅から天武天皇に贈られたとある。

平安時代、貴族たちの邸宅は開放的な寝殿造りであったため、屏風は主に間仕切りとして用いられた。

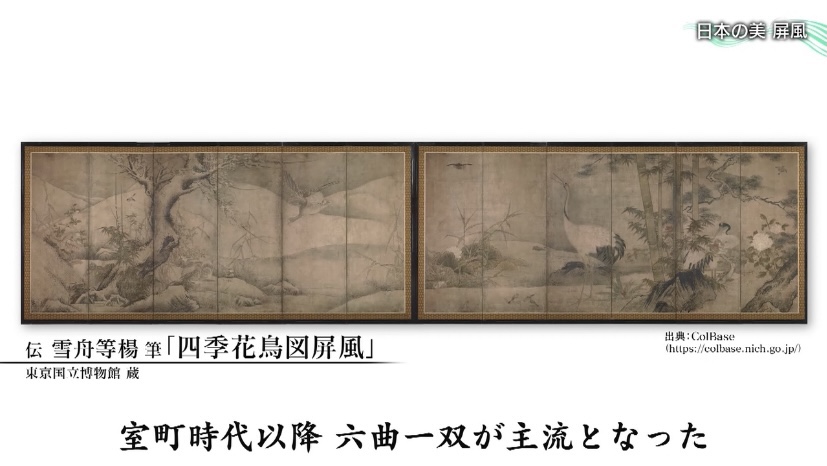

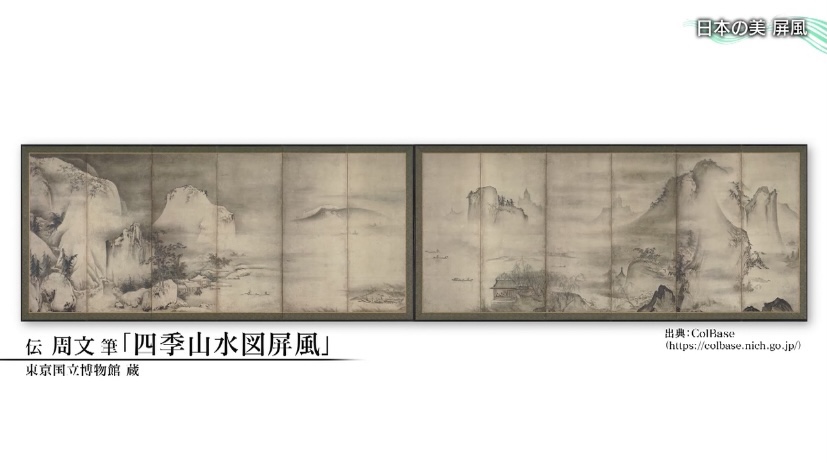

室町時代以降は六曲一双という形式が主流となり、家財道具としての用途から離れ、

その大画面を生かした傑作が次々と生まれた。

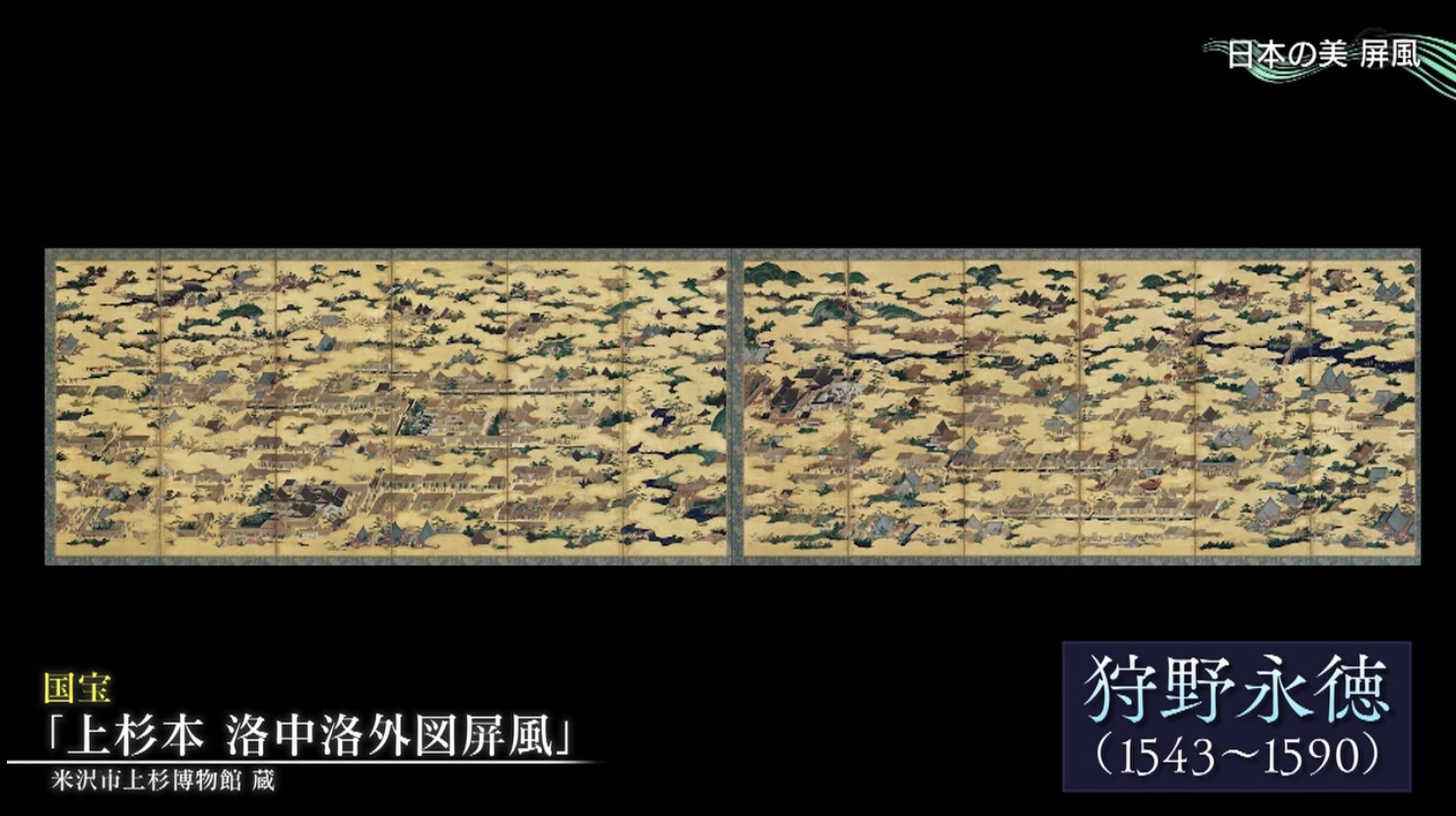

狩野派を率い、信長や秀吉に仕えた狩野永徳は、権力の誇示と共に自らの力量を天下に知らしめた。

更に屏風は芸術的進化を遂げていく。

例えば尾形光琳の《燕子花図屏風》。

金地を背景に咲き誇る燕子花の群生。

それらはジグザグと上下しながらリズミカルに配置されている。

しかもそのジグザグの頂点は屏風の折り目とほぼ重なっている。

これにより折り曲げた時により立体的に見えるのである。

光琳は屏風の折り目を巧みに生かし、3次元の燕子花を出現させたのであった。

江戸時代、町人文化が発達すると画題にも様々な趣向が凝らされた。

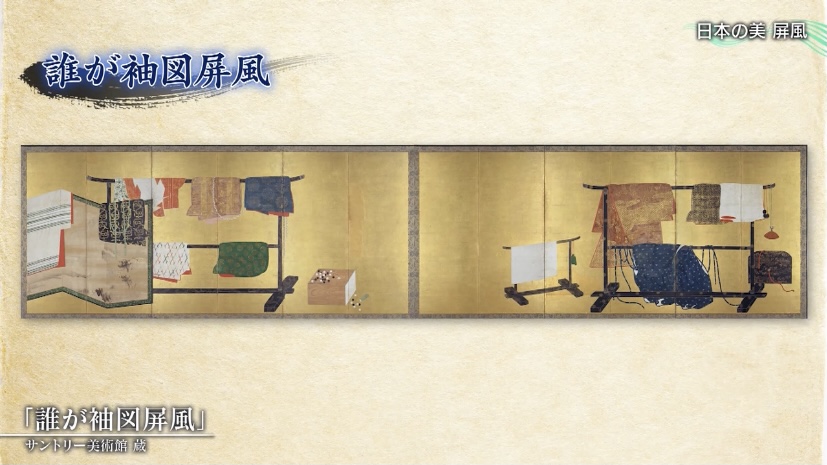

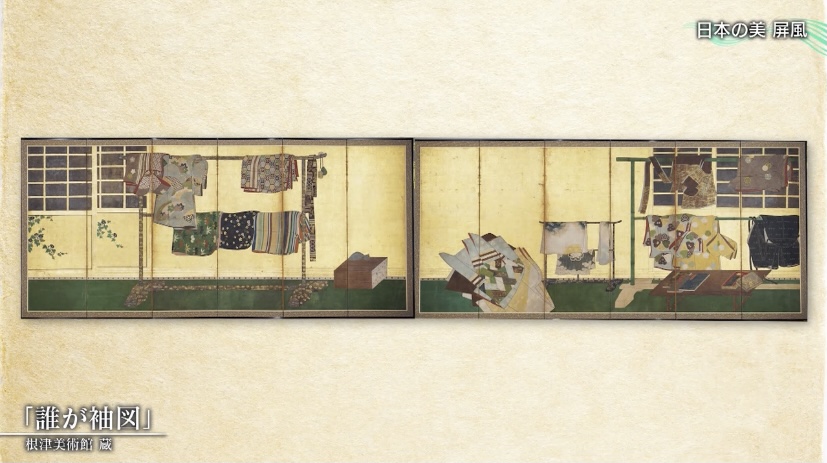

なかでもユニークなのが『誰が袖図屏風(たがそでずびょうぶ)』

これは衣桁(いこう)にたくさんの着物を掛け並べた様子を描いたもので、鑑賞者はその持ち主がどんな人物なのかを想像し、楽しむのである。

華やかでありながらも少し謎めいた要素もあることから、裕福な町人たちの間で大流行した。

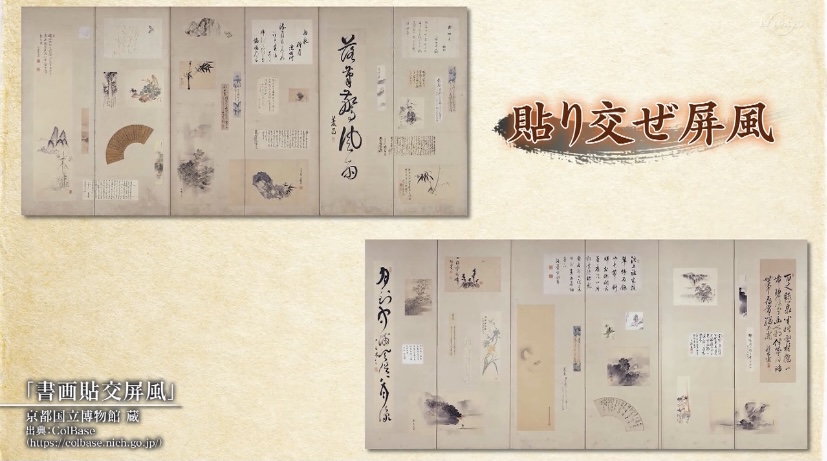

貼り交ぜ屏風

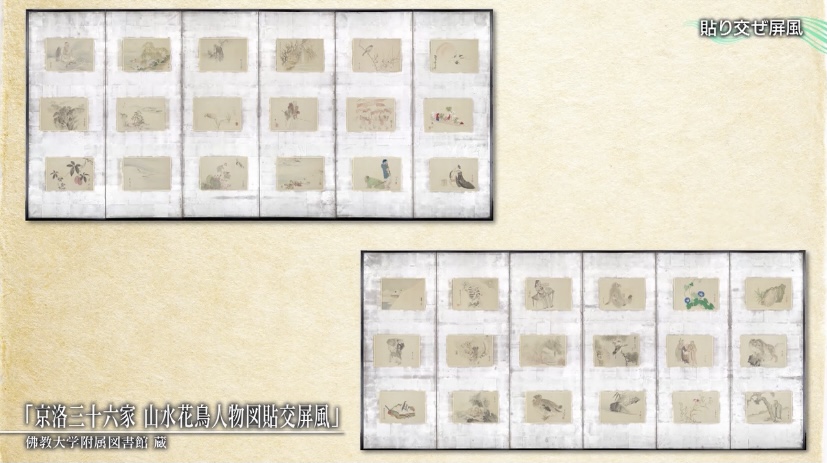

多くの絵師が活躍するようになると、複数の作品を一つの画面に飾る「貼り交ぜ屏風」が盛んに作られた。

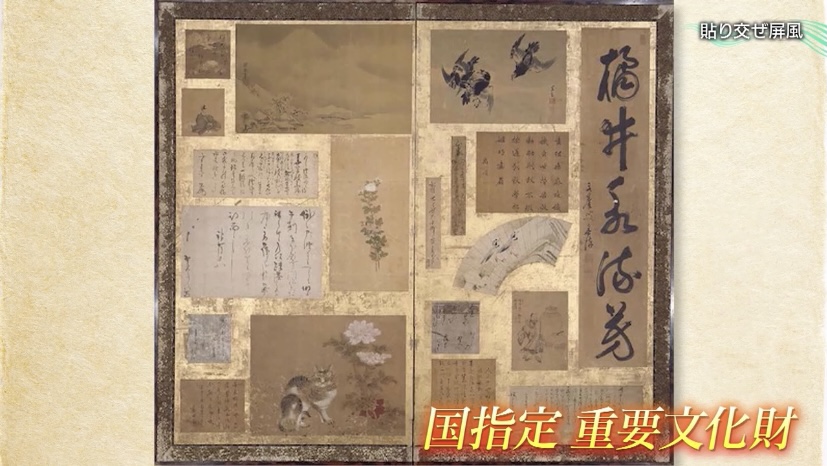

こちらは京の両替商の前田家伝来の品で、岸駒(がんく)、森狙仙(もりそせん)、松村景文(まつむら けいぶん)らの絵が36点貼り合わされており、これを見るだけで当時の上方画壇の様子を一望することができる。

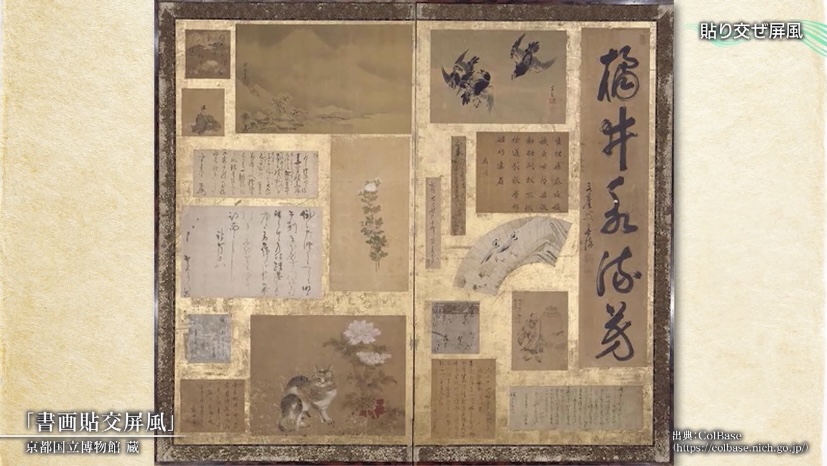

一方、こちらは京の醤油商の近江屋の旧蔵品で、

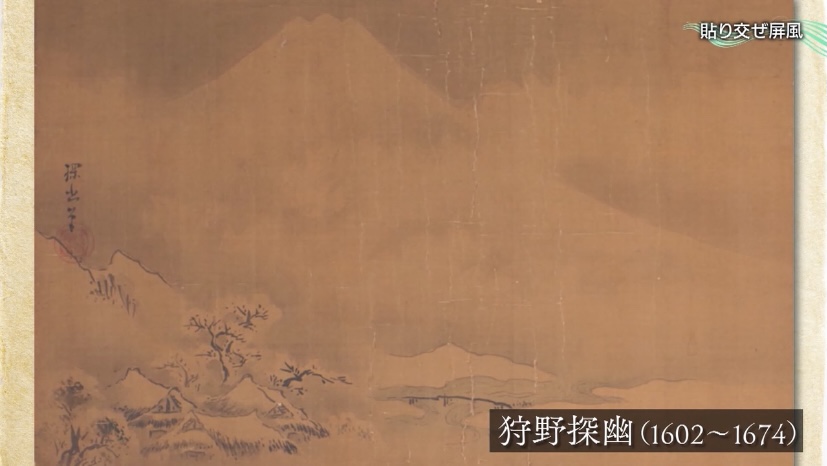

狩野探幽の富士図や

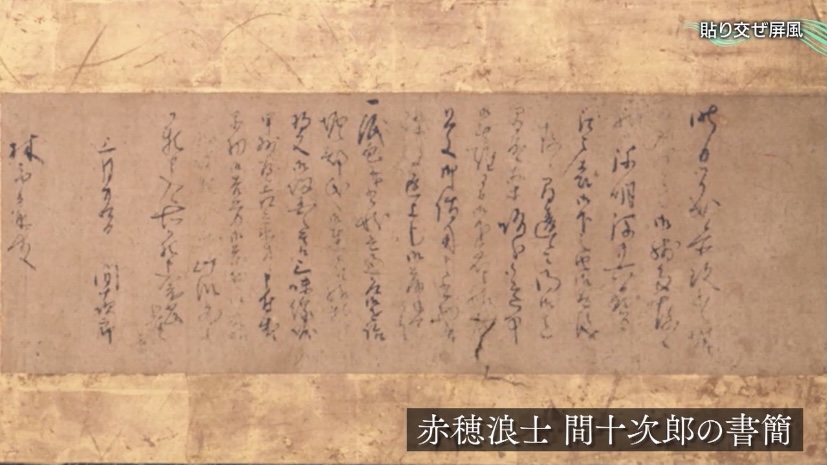

赤穂浪士の書簡などが貼り合わされている。

実はこの屏風、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された近江屋事件の際、現場となった二階の部屋にあったもので、左下には生々しい血痕が残っている。

それゆえ貴重な歴史的資料として、現在、国の重要文化財に指定されている。

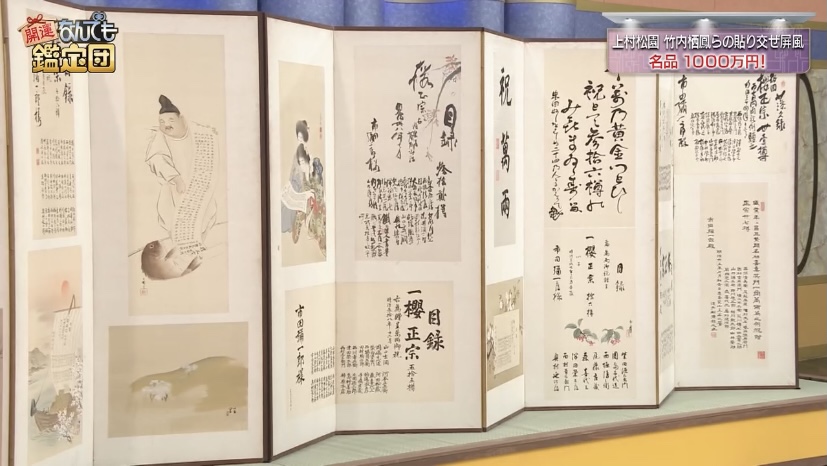

老舗呉服卸秘蔵のお宝 貼り交ぜ屏風

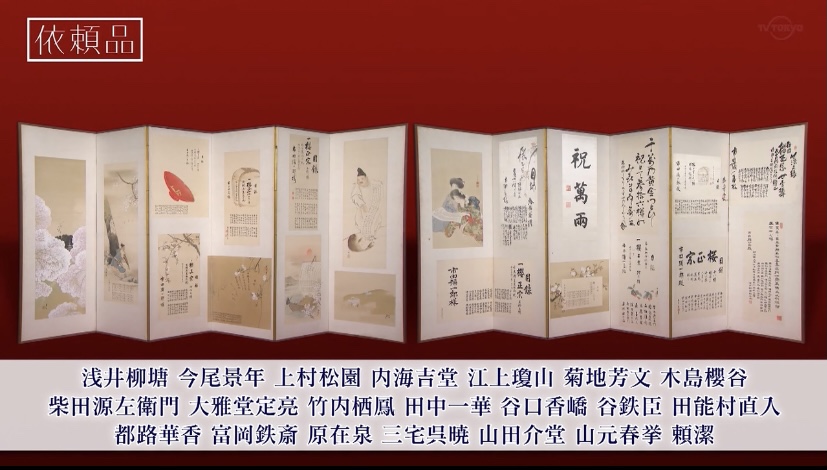

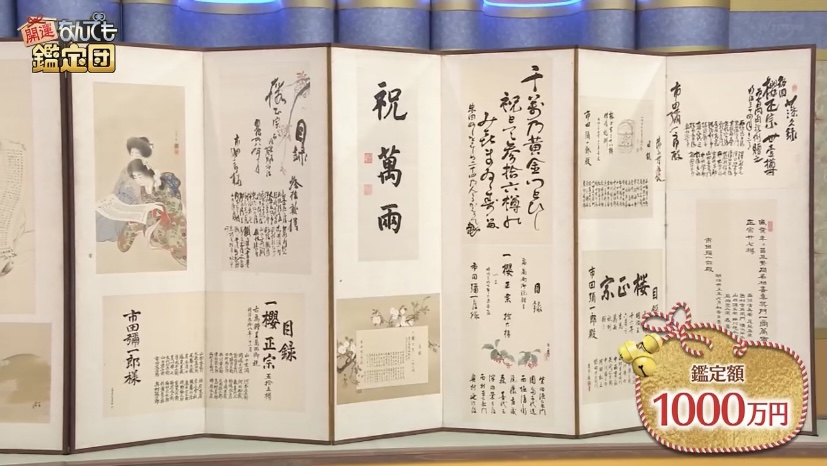

改めて依頼品を見てみよう。

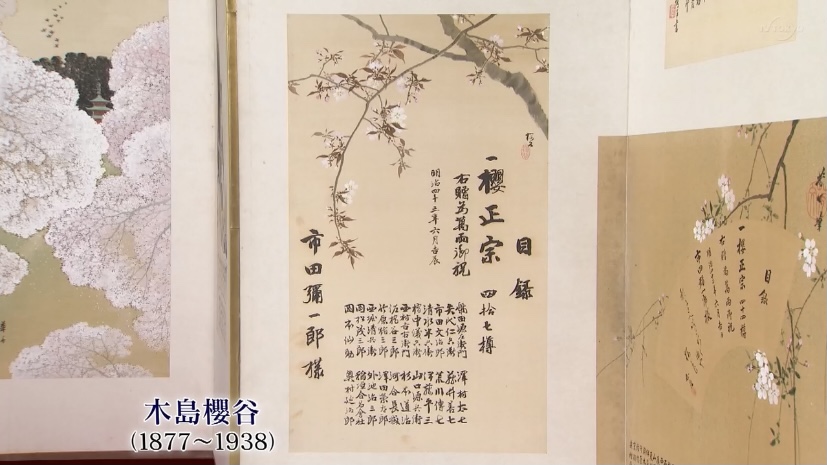

明治時代、京都で活躍した画家たちによる絵と書、計21点の貼り交ぜ屏風である。

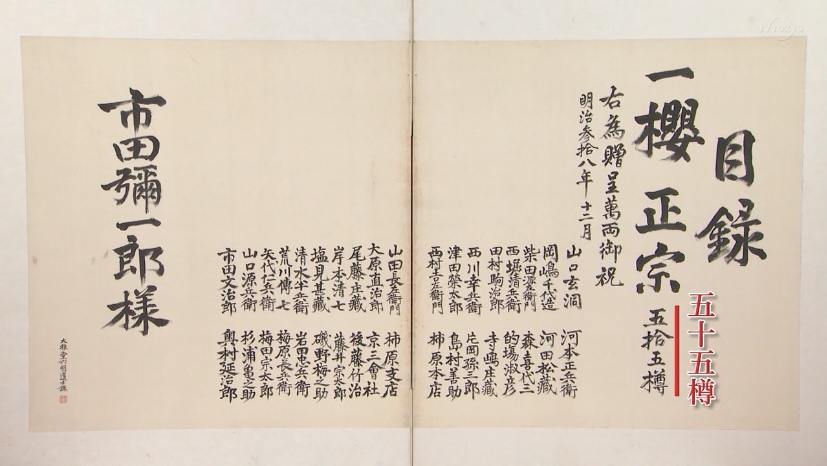

そのほとんどが目録で寄贈した酒樽の数と、会員の名前などが書かれている。

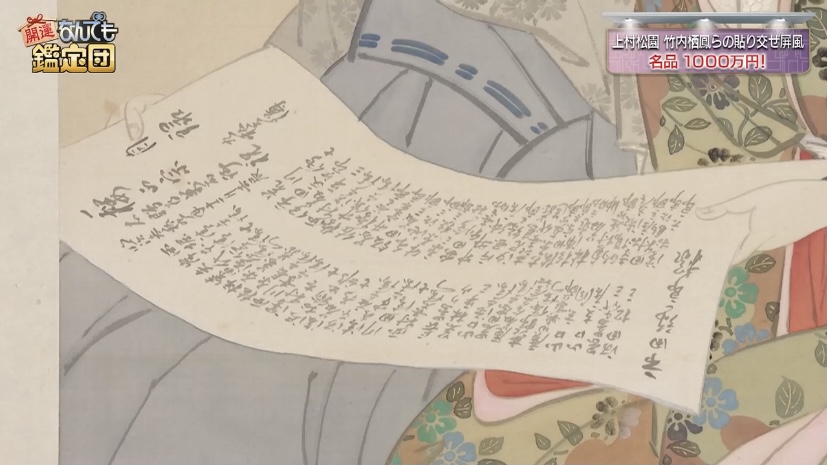

なんといっても目を引くのが、美人画の大家である上村松園。

2人の女性が視線を落とした紙に目録が書き込まれ、じつに手の込んだ構図となっている。

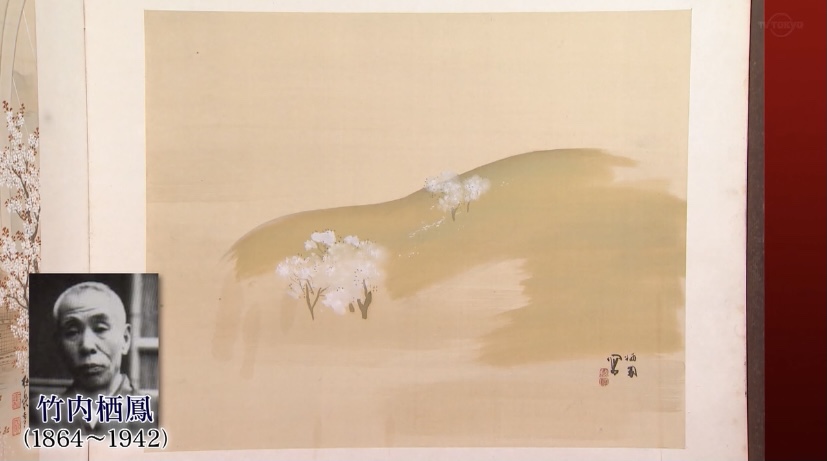

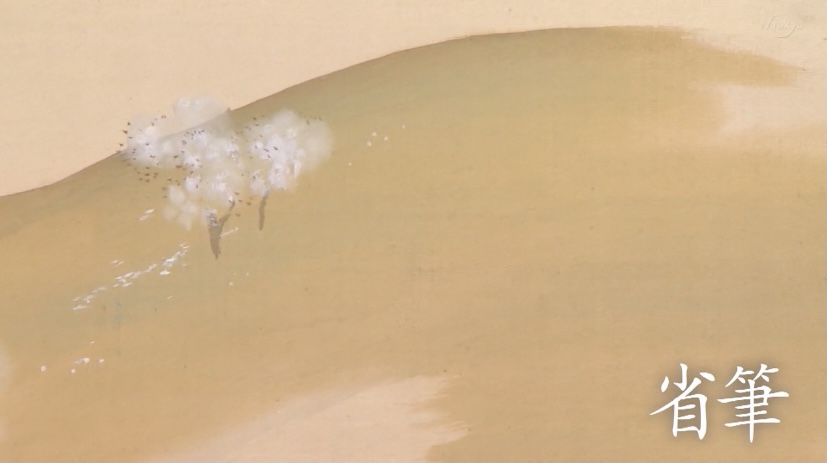

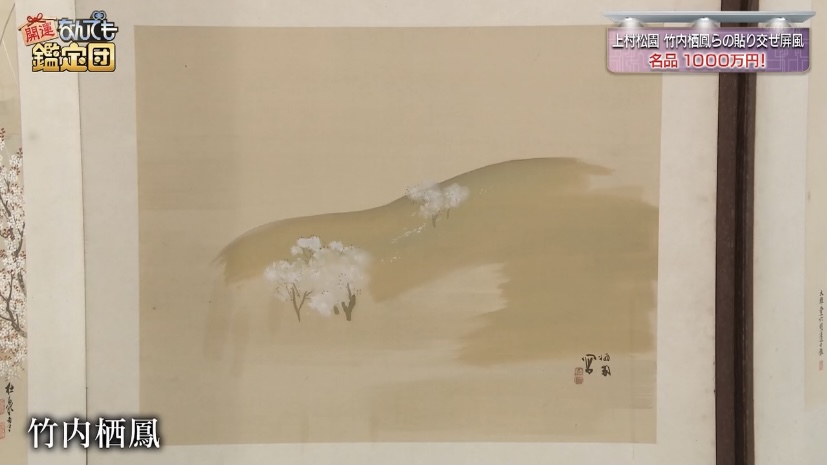

「東の大観、西の栖鳳」と謳われた巨匠、竹内栖鳳。

彼の極意である”省筆(しょうひつ)”。

すなわち最小限の色と線で、穏やかな春の風景が描かれている。

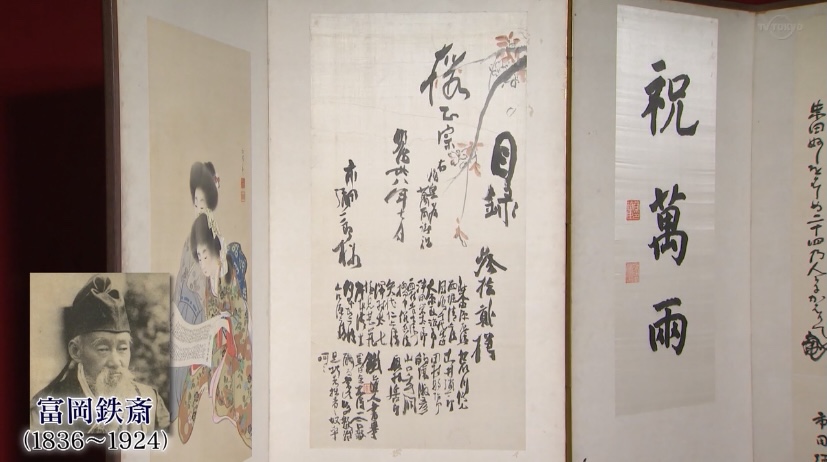

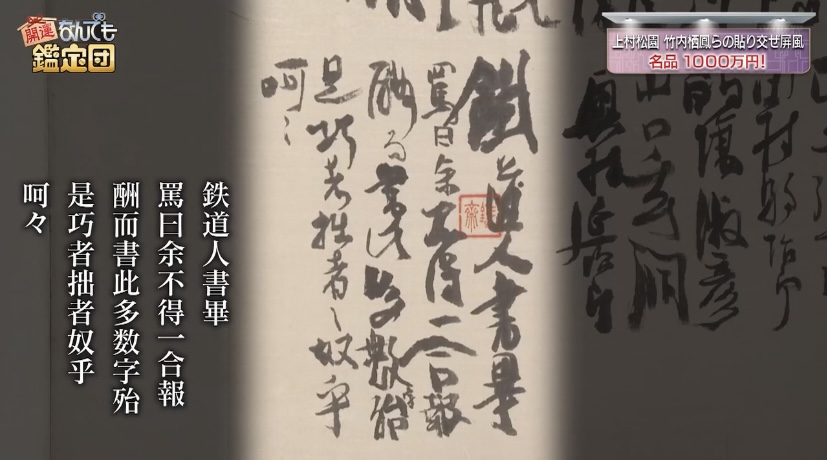

最後の文人画家・富岡鉄斎は奔放な筆致で目録を書き、右上に桜の花を添えている。

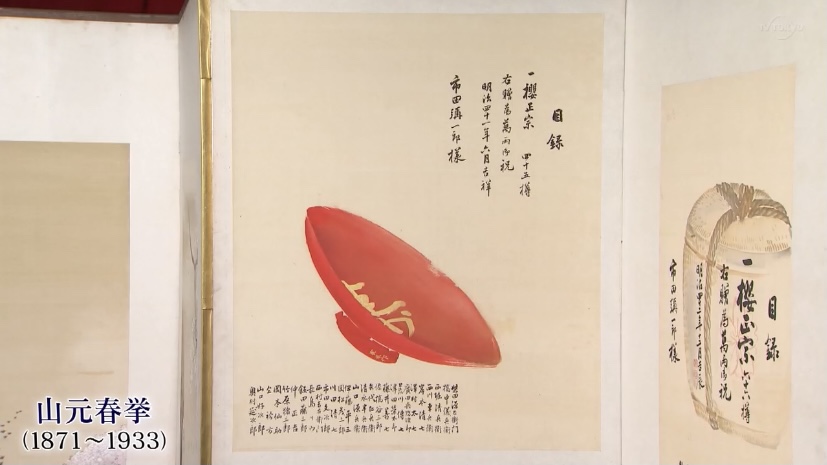

他にも円山四条派の重鎮である山本春挙、

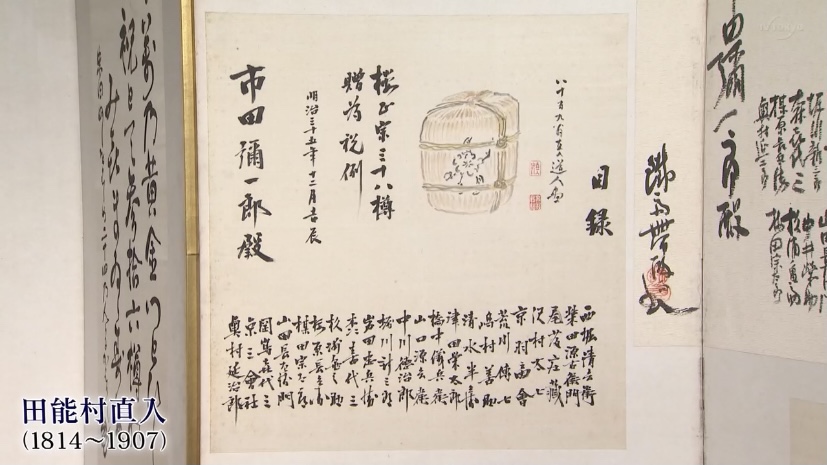

京都府画学校の初代校長の田能村直入ら、

錚々たる面々の作品が並んでいる。

果たして鑑定やいかに?

名品 1000万円!

出た、1,000万!

「たいへん貴重な珍しい屏風ですね。明治後期の主だった京都画壇で活躍した画家が勢揃いしています」

「やはり上村松園ですね。代表作の一つで《長夜(ちょうや)》という名作があります。非常によく似た構図を取っています」

「ゆがんだ紙に沿って字もゆがめて書いているという、素晴らしい技術だと思いますね」

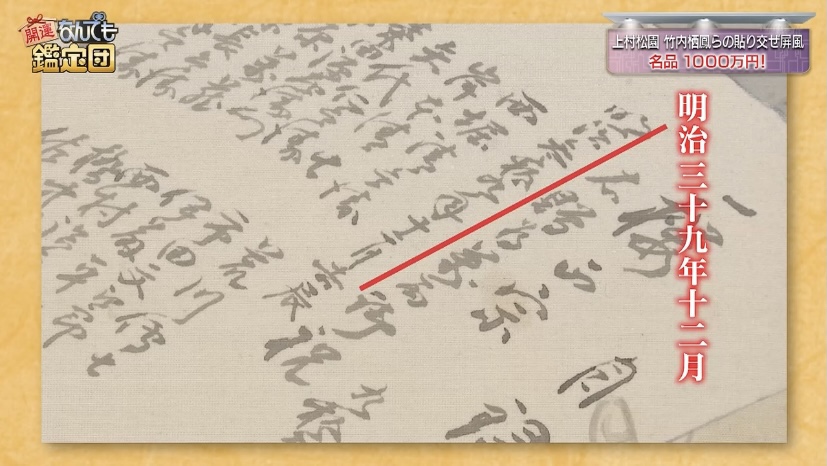

「その中に『明治三十九年十二月』というふうに入っています。松園は自分の作品に年月を入れるということはないので、非常に珍しく貴重な作品と…」

「竹内栖鳳ですね、一見簡単に描かれているようですけども、少ない筆致で本質を捉えるという、栖鳳らしい作品といえます」

「富岡鉄斎、明治38年の目録には『一合たりともお酒をもらっていないのにこれだけたくさん字を書いた』と。『字のうまい者は字の下手な者の下僕みたいなものだな』というふうにして、笑い飛ばしていますね」

「市田家の幅広い人脈と非常に隆盛であったことを垣間見ることができる、素晴らしい、貴重な作品だと思います」

今回の記事はここまでになります。