2021年8月20日/27日に日本テレビにて放送された「夜バゲット」の【バンクシーって誰?展】についてまとめました。

番組内容に沿って、それでけでなく+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

イントロダクション

世界各地に現れ、ストリートで表現を続けるアート界の異端児バンクシー。

今や全世界が注目する存在です。

まさに謎に包まれた覆面アーティスト。

そんな彼が描いた普段は見る事ができないプライベートコレクター秘蔵の貴重なオリジナル作品が展示されます。

それが『バンクシーって誰?展』です。

オリジナル作品に加えて世界中に分散するストリートアートの代表作をリアルに再現。

まるで”映画のセット”のような美術展です。

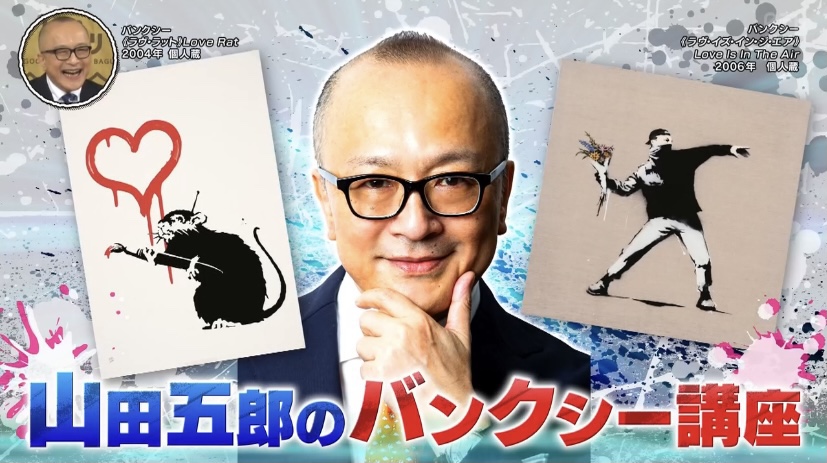

山田五郎のバンクシー講座!

山田さんはよく「バンクシーの作品って”アート”なんですか?」と聞かれるといいます。

結論からいうと、「アートと言っていい」と。

”アート”と一言でいっても、特に西洋美術の場合は19世紀くらいまでと20世紀入ってからとではその性質が全く異なります。

19世紀までのアートや西洋美術は、例えば「上手いか、下手か」「似ているか、似ていないか」といった感覚的評価が判断の基準でした。

ところが19世紀の中頃、日本でいう江戸時代末期に「写真」が登場します。

これにより、見たままを正確に描くだけではダメになっていきます。

そして、それまでの西洋絵画の価値観を壊していこうという動きがでてきます。

「20世紀以降のアートっていうのは、何をどういう風に壊しているかと。これは何をしようとしているのかっていうのを、ある程度頭で考えないといけないアートになってきている」(山田五郎氏)

バンクシーの作品は感覚的に楽しめる一方で、頭で考えた時「これは何を言っているのか、どういうメッセージが込められているのか」を考えるのが楽しみの一つです。

そういった現代アートの文脈で考えた時、「アートと言っていい」という結論になるのです。

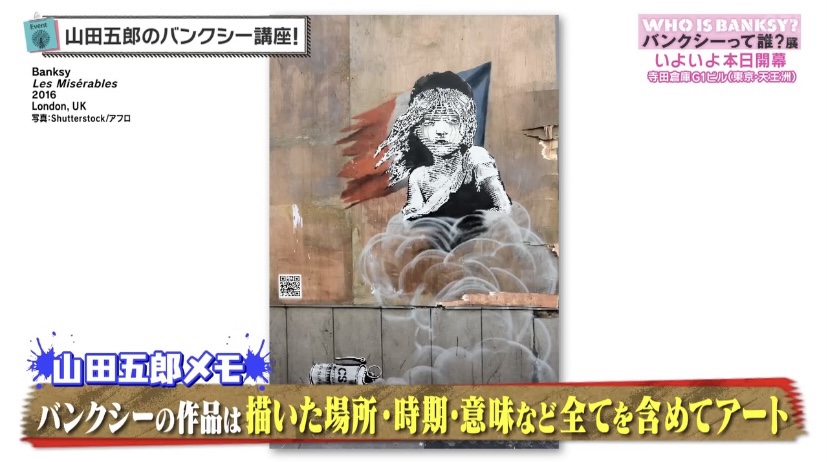

また、描いた場所や描かれた時期・意味も含めてのバンクシーの作品なのです。

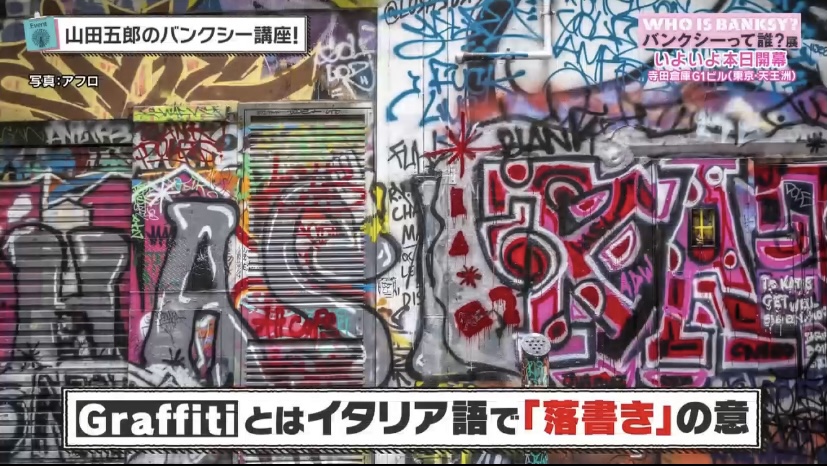

文字で書かれたグラフィティアート(イタリア語で「落書き」)は日本でもよく目にします。

これは1980年代にニューヨーク周辺でヒップホップカルチャーと連動し、キース・へリングやバスキアといったアーティストが地下鉄や壁に作品を描きました。

さらに遡ると、1960年代にゲリラアートやハプニングアートといった芸術運動が起こります。それらは街の風景そのものを変えるようなパワーがありました。

そういった事が狙いだと考えると、グラフィティも現代アートといえるのです。

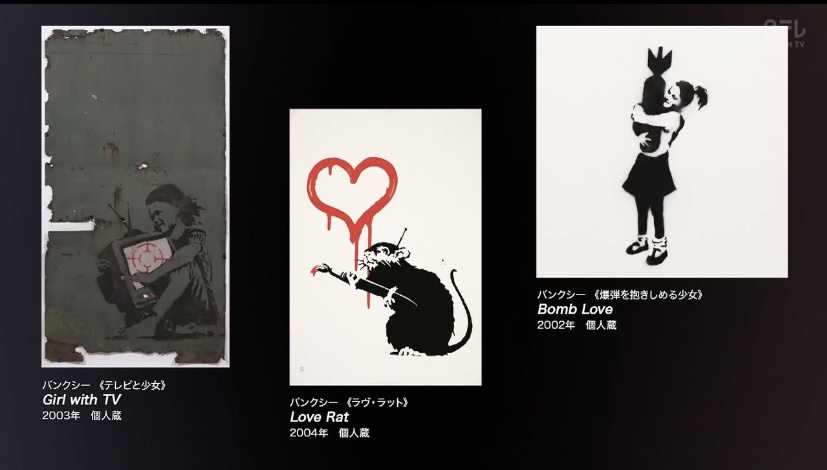

《Flower Thrower》

こちらは展覧会のメインビジュアルにもなっている、有名な《Flower Thrower》という作品です。

火炎瓶や手投げ弾の代わりに、全力で花束を投げる抗議者風の人物が描かれています。

パレスチナのベツレヘムで2005年頃に描かれました。

「紛争地帯」という場所で描かれたという事が、作品に意味を持たせているのです。

《Spy Booth》

続いては《Spy Booth》という作品。

この作品も描かれた場所が重要で、なんとイギリスの諜報機関の政府通信本部(Government Communications Headquarters;略称GCHQ)の近くの電話ボックスに描かれました。

《Spy Booth》という名の通り、電話ボックスの外の人たちが盗聴しています。

「国による監視や盗聴は果たしてどうなのか?」という皮肉が込められた作品なのです。

ですので、この作品は「GCHQの近くの電話ボックス」という場所に描かれた意味があるのです。

また、既存のモノを利用するのもバンクシーの特徴です。

「でもこういうアートって、真似しようと思ったらできるわけじゃないですか。『これがバンクシーの作品だ!』っていうものはどうやって判断するんですか?」(郡司恭子アナウンサー)

じつはバンクシー本人が自分の作品だと言うか・言わないか、のみです。

バンクシーはある時期から、自分のオフィシャルサイトで自身が手掛けた作品を公表するようになっています。

《Giant Kitten》

バンクシーの人気の理由の一つは、作品にメッセージ性がありますが、それがベタで分かりやすいという点があります。

この作品も分かりやすいメッセージが込められています。

2014年夏、7週間に及ぶイスラエルの軍事攻撃により廃墟と化した、ガザ地区北部のベイトハヌーンで描かれた作品です。

バンクシーは次のように思ったといいます。

SNSを見ていると、こういった戦地の悲惨さを伝えるものはあまり見られておらず、それよりもかわいい子猫の写真の方が”いいね”がついている。

そんなに猫にいいねがつくなら、こういった場所に猫の絵を描けば、より多くの人に見てもらえるだろう。

「なんかイヌ・ネコにいいねしている人にも皮肉を放っている感じがしますね」(川畑一志アナウンサー)

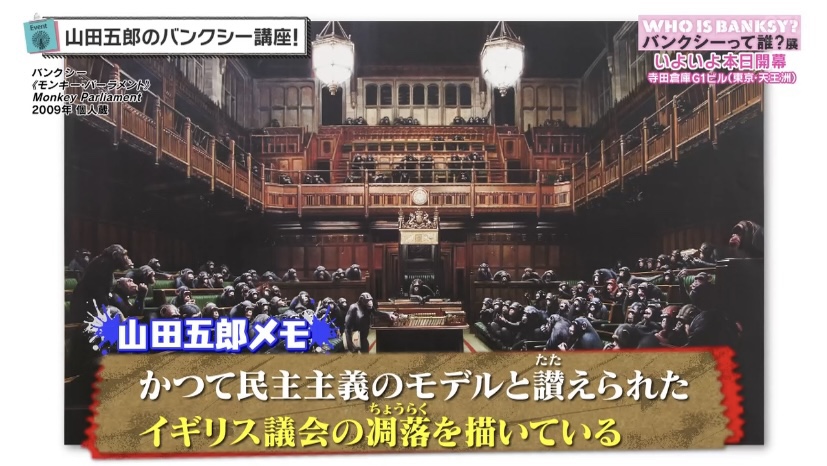

《Monkey Parliament》

こちらは《Monkey Parliament》という、2009年の作品です。

英国議会がチンパンジーに乗っ取られています。

かつての英国議会といえば、”民主主義のお手本”といわれたような議会でしたが、すっかり凋落(ちょうらく)してダメになっている、という皮肉が込められているといわれています。

この作品は描かれたのが2009年ですが、その十年後2019年にイギリスはEUから離脱するかしないかで、議会は大荒れします。

「もう本当に《Monkey Parliament》状態になったわけですよ」(山田五郎氏)

そのことから、《Monkey Parliament》は未来を予言していたのでは?という人もいます。

バンクシーの人気の秘密とは?

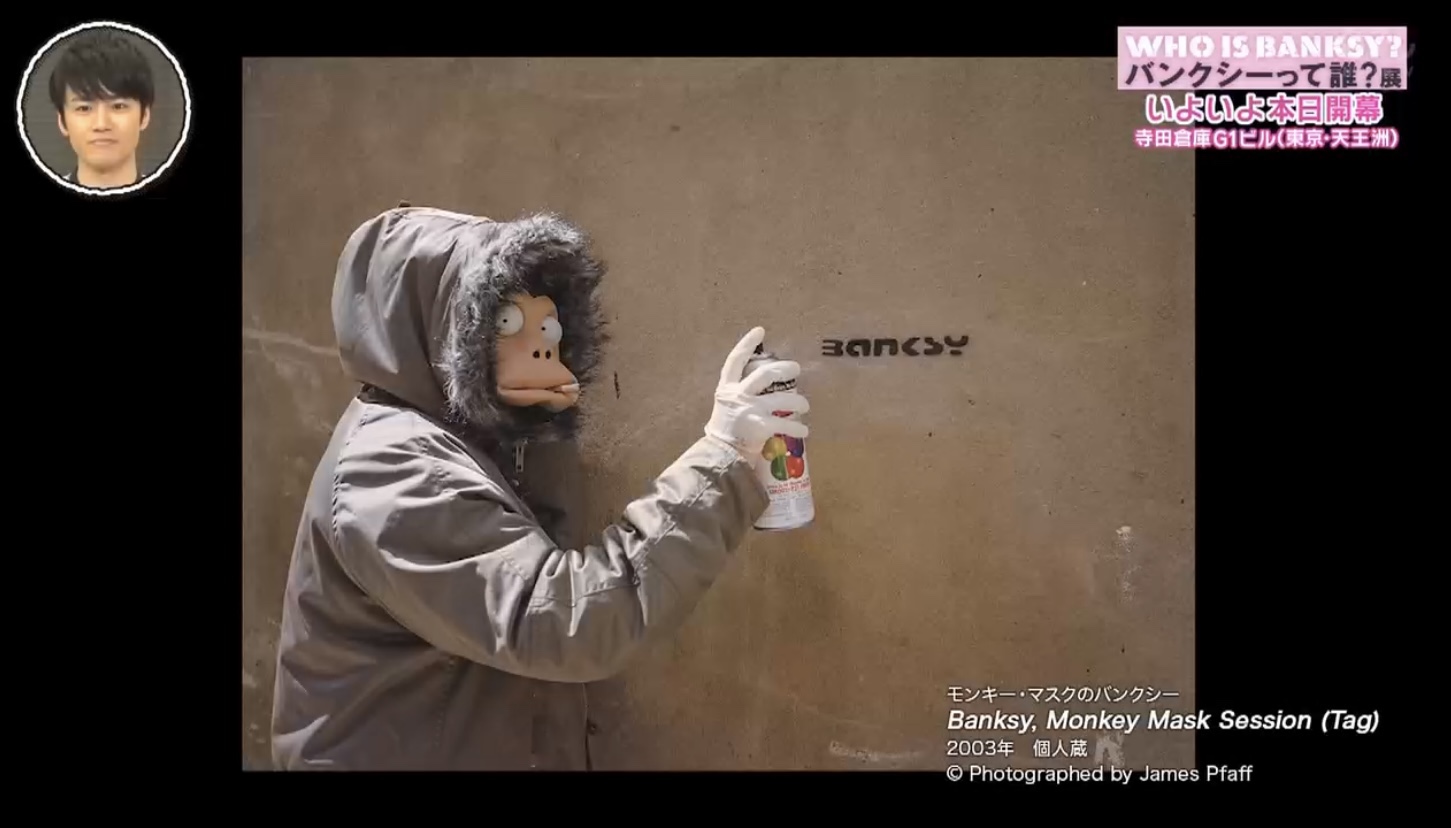

バンクシーのアート性の一つに「匿名性」というのがあります。

これは言い換えれば「作家性の否定」という事になります。

「誰だか分からない。作品そのものが作品なんだっていう意味」(山田五郎氏)

この”匿名性”も現代アートでよく使われる方法の一つです。

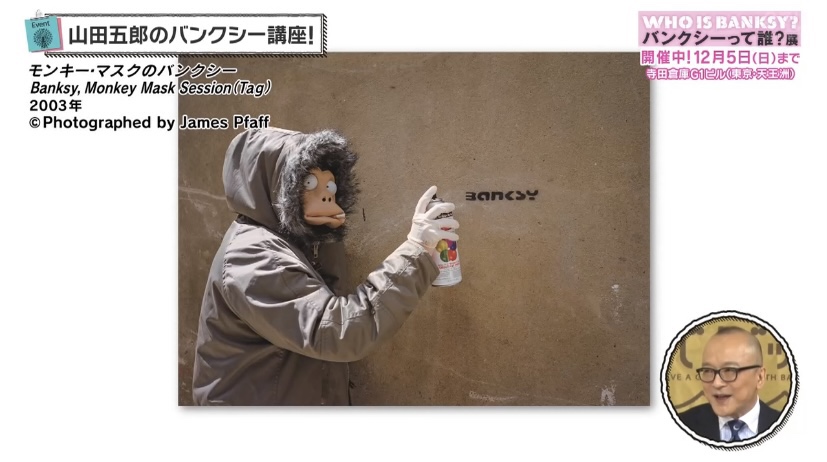

その匿名性を維持するために、自分の写真ではこちらのサルのマスクを被っています。

まさに”サルのマスクを被った自画像”といえます。

サルはサルでもリアルなサルではなく、どこか少しアニメ化されたようなサルです。

「逆に怖いよね。これ見たとき20世紀少年の”ともだち”を思い出した。これ別に中の人が入れ替わっていても分からない」(山田五郎氏)

正体が分からないからこそ、描かれた場所やメッセージ性など、作品そのものがより注目されるのです。

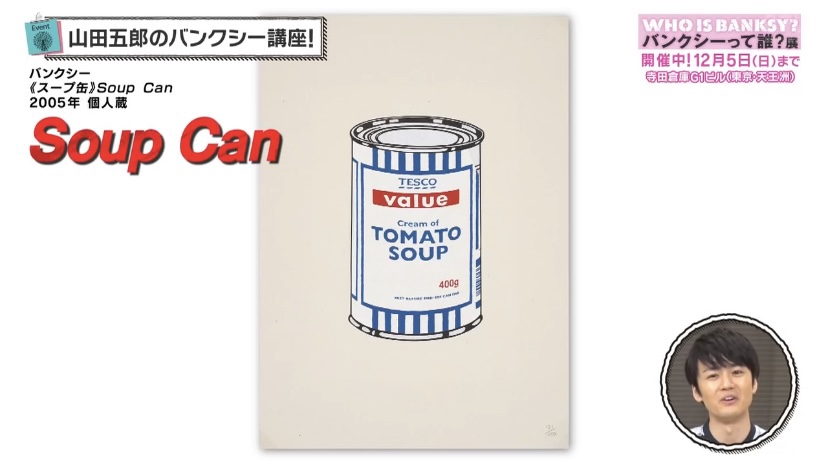

《Soup Can》

バンクシーは既存のもの、既にあるものを利用していくという特徴があります。

これ自体は1960年代のポップアートでもよく使われた手法で、「既存のイメージの流用」と呼ばれるものです。

こちらは1962年にアメリカのアンディ・ウォーホルが描いた『キャンベルのスープ缶』。

大量生産・大量消費社会という身近な現実をモチーフにしたポップアート作品です。

スーパーで実際に売られている大量のスープ缶を描く事で、ウォーホルは注目を浴びました。

そしてバンクシーもこの既存のイメージを流用して作品を制作しているのです。

ウォーホルはアメリカのスーパーに並んでいるキャンベルのスープ缶を描きましたが、バンクシーはイギリスの大手スーパーであるテスコ、そこのオリジナルブランドのトマトスープ缶を描きました。

バンクシーは『キャンベルのスープ缶』を踏まえてこの作品を制作しましたが、ここでテスコのスープ缶を選んだのには理由があります。

英国の大手スーパーであるテスコが地方に進出することで、地元のお店を圧迫することを批判しているのです。

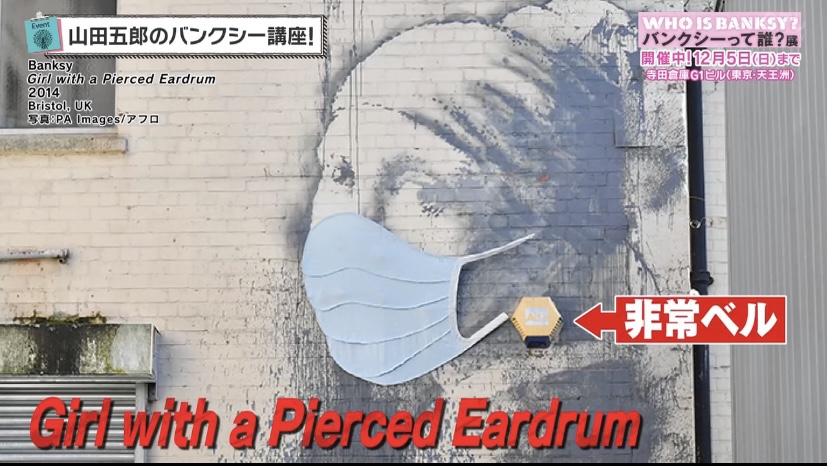

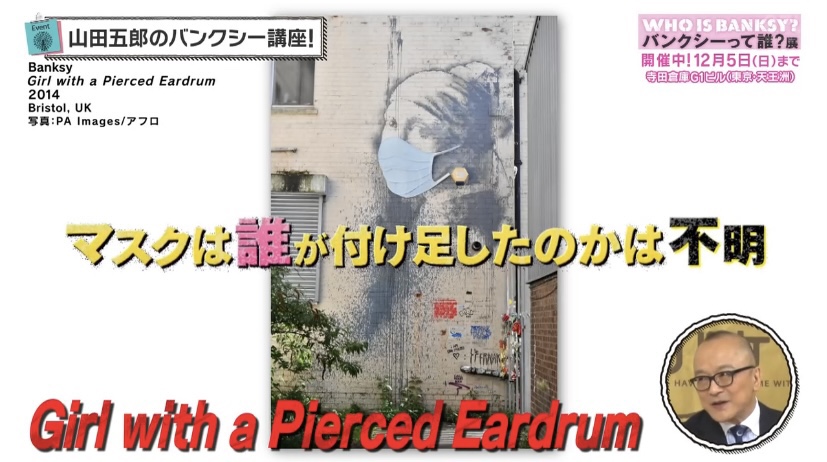

《Girl with Pierced Eardrum》

こちらは17世紀オランダの画家フェルメールの名作《真珠の耳飾りの少女》をパロディーにした作品です。

ちなみに描かれた当初はマスクはありませんでした。

元のフェルメールの絵では真珠だった部分が、壁に取り付けてあった非常ベル(の押すやつ??)になっています。

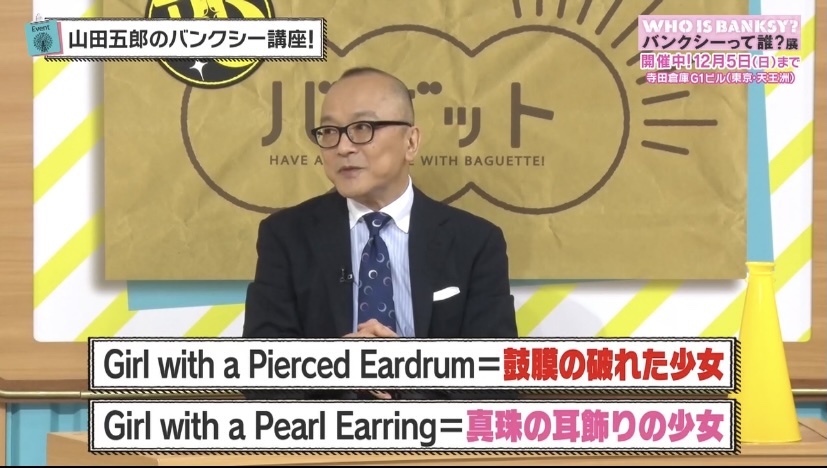

タイトルにも言葉遊びの要素があり、オリジナルは《Girl with a Pearl Earring》ですが、こちらは《Girl with Pierced Eardrum(鼓膜の破れた少女)》でちょっと発音も近いのです。

そこにこのコロナ禍でマスクが描き足されました。

描き足したのがバンクシー本人なのか、別の誰かなのかは分かっていません。

バンクシーの作品はなんでこんなに高いのか?

「バンクシーの作品はなんでこんなに高いのか?」

山田五郎さんはこの質問を一番よく見聞かれるのだそう。

これはバンクシーや現代アートに限らず、美術作品全般に言えることですが、「その値段でそれを買った人がいる」。これに尽きるのです。

例えば、こちらの《Monkey Parliament》は約13億円で落札されましたが、一口に13億円といっても、一般市民の13億円とビル・ゲイツの13億円とは違うのです。

一般市民の13万円くらいの感覚が、大富豪にとっての13億円なのかもしれません。