2020年3月3日にBS日テレにて放送された「ぶらぶら美術・博物館」の【#339 東京都美術館「ハマスホイとデンマーク絵画」展〜幸福の国が生んだ巨匠“北欧のフェルメール”その静謐な世界〜】の回をまとめました。

今回の記事はパート5になります。

前回のパート4はこちら☚からご覧いただけます。

番組内容に沿って、それだけでなく+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

見逃した方やもう一度内容を確認されたい方は是非ご覧になって下さい(^^♪

今回の記事ではメインビジュアルにもなっている《背を向けた若い女性のいる室内》から見ていきます。

《背を向けた若い女性のいる室内》

《背を向けた若い女性のいる室内》1903-04年

ヴィルヘルム・ハマスホイ

ラナス美術館蔵

ハマスホイの代表的な作品の一つです。

彼の描く室内は、多くが自分の家の中です。

何度か引っ越しをしていますが、この絵が描かれた「ストランゲーゼ30番地」という所にある部屋が最も彼の創作意欲を刺激しました。

ストランゲーゼ30番地のアパートはたいへん古く、ハマスホイ自身も古い建物のみならず、古い家具(19世紀前半や18世紀のもの)を好んでいました。

そういった古いものに堆積している”時間”を彼は描こうとしているのです。

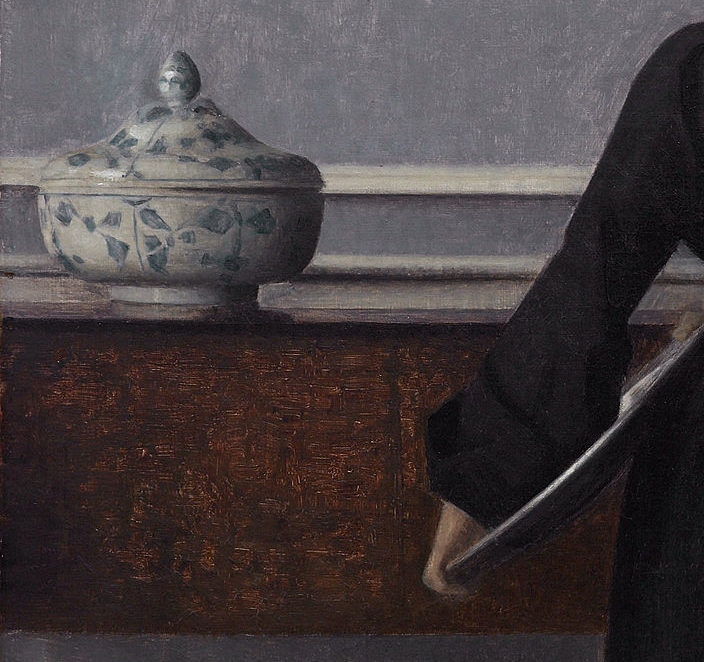

茶色の棚のようなものはじつはピアノで、その上にロイヤルコペンハーゲンのパンチボウルが置かれています。

画像出展元:テレビ番組「ぶらぶら美術・博物館」より

今回の展覧会ではハマスホイが所有し、《背を向けた若い女性のいる室内》でも描かれたパンチボウルが展示されています。

割れてしまった蓋のせいで、蓋とボウルの間に隙間ができてしまっていますが、この《背を向けた若い女性のいる室内》でも同じように蓋がちゃんと閉じていない状態で描かれています。

ちなみこのロイヤルコペンハーゲンのパンチボウルは今でも稀に、復刻される事があるようです。

中々のお値段のようで、山田五郎さん曰く「75万円くらい」とのことです。

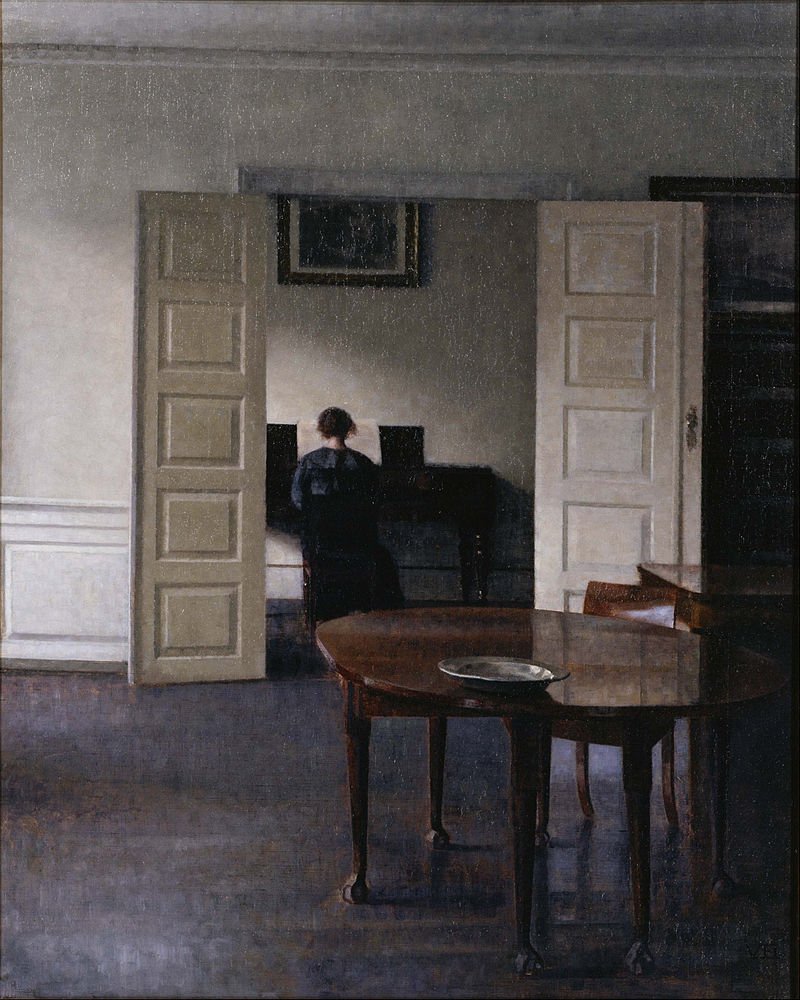

《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》

《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》1910年

ヴィルヘルム・ハマスホイ

国立西洋美術館蔵

《背を向けた若い女性のいる室内》で妻のイーダが手にしていた銀色の御盆が、この作品ではテーブルの上に置かれています。

この《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》は東京都美術館のお隣の国立西洋美術館が所蔵しており、日本の美術館が所蔵している唯一のハマスホイ作品になります。

この作品で描かれている部屋は先ほどの「ストランゲーゼ30番地」ではなく、「ブレズゲーゼ25番地」という所になります。

ハマスホイ夫妻は前述の「ストランゲーゼ30番地」の次に「クヴェトフスゲーゼ6番地」へ引っ越したのち、さらにそこから「ブレズゲーゼ25番地」に引っ越しています。

「クヴェトフスゲーゼ6番地」は非常に新しめの部屋で、ハマスホイ自身もそこに住む際に「新しい家でモダンな生活をしたい」と手紙に書いていたりしていますが、やはり新しめのものは彼の肌には合わなかったようで、一年足らずで「クヴェトフスゲーゼ6番地」から引っ越しています。

また、「クヴェトフスゲーゼ6番地」では室内画はほとんど描かれませんでした。

「ブレズゲーゼ25番地」に引っ越してからは、室内画の制作を再開しています。

ハマスホイにとってはモダンなものよりも、古い部屋や家具が創作意欲をかき立てるものだったのです。

この作品では画面の奥で妻がピアノを弾いていますが、全く”音”が感じられません。

この独特な静謐な感じがハマスホイ作品の最大の特徴ともいえます。

近代化するコペンハーゲンの中で、ハマスホイは失われていくものをキャンバスに留めて、永遠のものにしようとしていたのかもしれません。

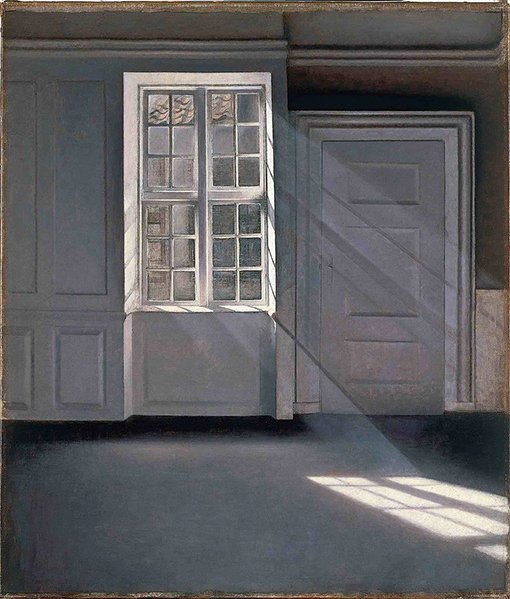

《室内—開いた扉、ストランゲーゼ30番地》

《室内—開いた扉、ストランゲーゼ30番地》1905年

ヴィルヘルム・ハマスホイ

デーヴィズ・コレクション蔵

この作品では妻の後ろ姿もなく、部屋だけがただ描かれています。

まるで部屋の内見状態ですね。

ハマスホイ夫妻が「ストランゲーゼ30番地」から「クヴェトフスゲーゼ6番地」に引っ越したのが1909年。

この作品が描かれたのが1905年なので、「ストランゲーゼ30番地」にはまだ住んでいる最中という事になります。

実際に家具を動かして何もないスペースを作ったのか、はたまた何も家具がないのを想像で描いたのかは分かりません。

部屋から一切の生活感が排除され、ただただ”室内”が描かれています。

画面の上の方が歪んでいますが、これは画家が意図したものではなく、キャンバスの経年劣化により歪んでしまったものだと考えられます。

実際に当時撮られた作品の写真はここまで歪んではいないそうです。

絵自体も経年変化するというのは面白いですし、ハマスホイっぽい感じもしますね。

床に目をやりますと家具を置いた痕やシミが残されており、ハマスホイにしては珍しく”生活の痕跡”が残されています。

おそらくはこの古い建物に堆積した時間をここで表現しているのだと考えられます。

「誰もいないのに、誰かいる感じがする」

そんな作品です。

《室内—陽光習作、ストランゲーゼ30番地》

《室内—陽光習作、ストランゲーゼ30番地》1906年

ヴィルヘルム・ハマスホイ

デーヴィズ・コレクション蔵

ハマスホイ夫妻が1898年から1909年まで暮らした「ストランゲーゼ30番地」は非常に広い家で、色々な部屋で様々な室内画が制作されました。

この作品では”窓から入ってくる光”を重要視して描いています。

扉の右側が歪んでしまっていますが、これも《室内—開いた扉、ストランゲーゼ30番地》同様にキャンバスの経年変化だと思われます。

ところでこの扉、何かがおかしいのが分かりますでしょうか?

そう、ドアノブがないのです。

これじゃあ部屋から出られないですね。

おそらくハマスホイは窓の外からの光を描く際に、金色のドアノブがあると邪魔だと考えたのかもしれません。

《陽光、あるいは陽光に舞う塵》1900年

ヴィルヘルム・ハマスホイ

コペンハーゲン、オードロプゴー美術館蔵

同じドアと窓を描いた作品がありますが、こちらではうっすらドアノブ(の跡?)が描かれています。

(「ハマスホイとデンマーク絵画」展の出展作品ではありません)

ハマスホイは写実性よりも画面構成を重視したので、ドアノブを無くす以外にも、他の作品ではピアノの脚が2本しかなかったり、机の脚の影が全部違う方向に向いていたりというのがあります。

ハマスホイが描きたかったものは、自分が愛してやまなかった家の”部屋”という身近な存在であり、それは19世紀前半のデンマークの画家たちが描いたものに通ずるものがあります。

そういった意味では、ハマスホイもそれまでのデンマーク絵画の伝統の中にいるのです。

まとめ

今回の記事でご紹介したハマスホイの作品と住まいについて以下にまとめました。

今回の記事は以上になります。

最後までご覧頂きありがとうございました。

コメント

[…] 今回の記事はここまでになります。 続くパート5がラストになります。 パート5では、ハマスホイの室内画作品を一挙ご紹介します。 こちら☚からご覧いただけます。 […]