2025年5月20日にテレビ東京で放送された「開運!なんでも鑑定団」の【究極の色絵磁器 古九谷/曽我二直菴】についてまとめました。

番組内容に沿って、それでけでなく+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

*画像出展元:テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」より

究極の色絵磁器 古九谷

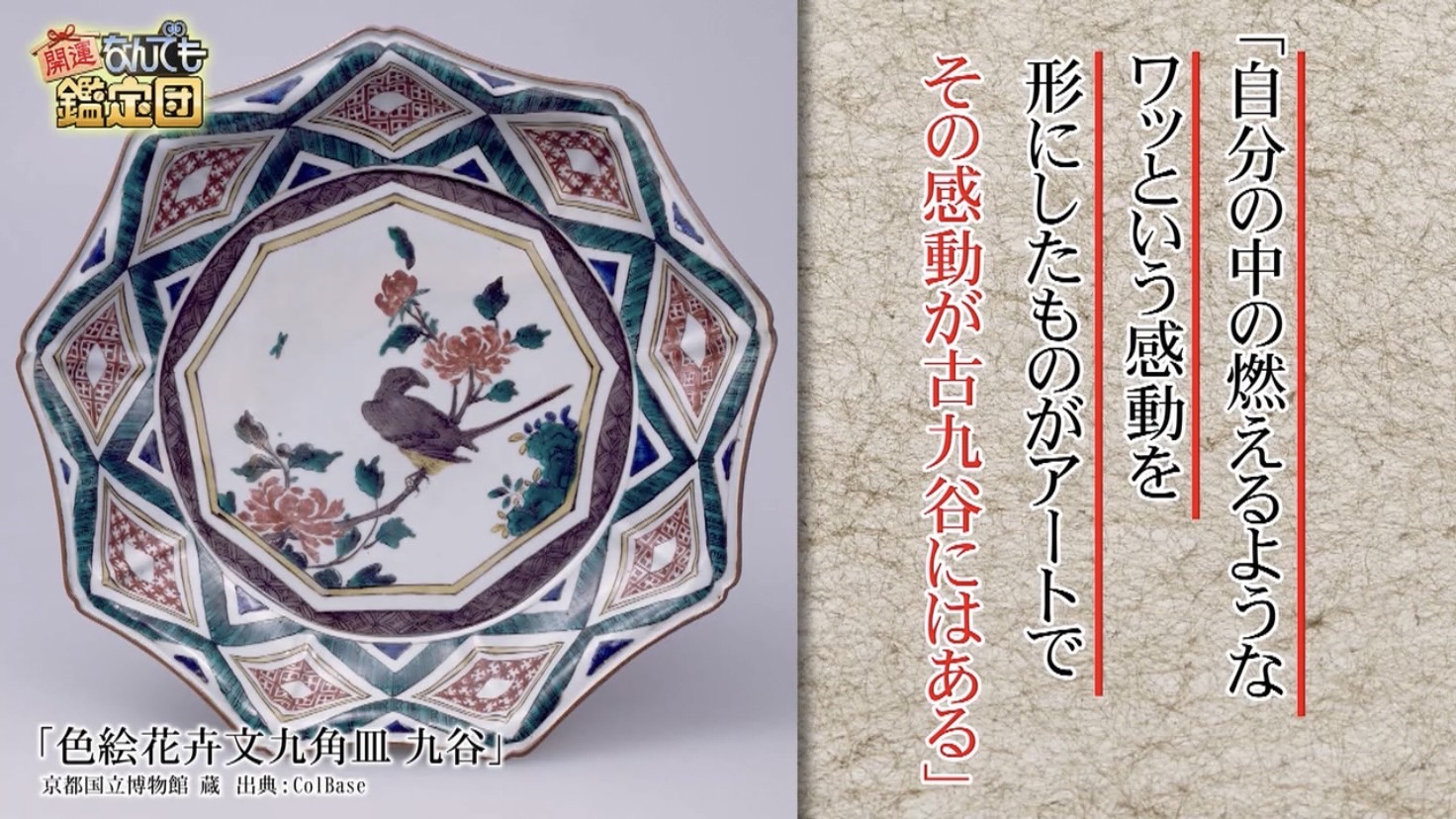

芸術家の岡本太郎はこう語っている。

「自分の中の燃えるような、ワッという感動を形にしたものがアートで、その感動が古九谷にはある」

古九谷は日本が産んだ究極の色絵磁器である。

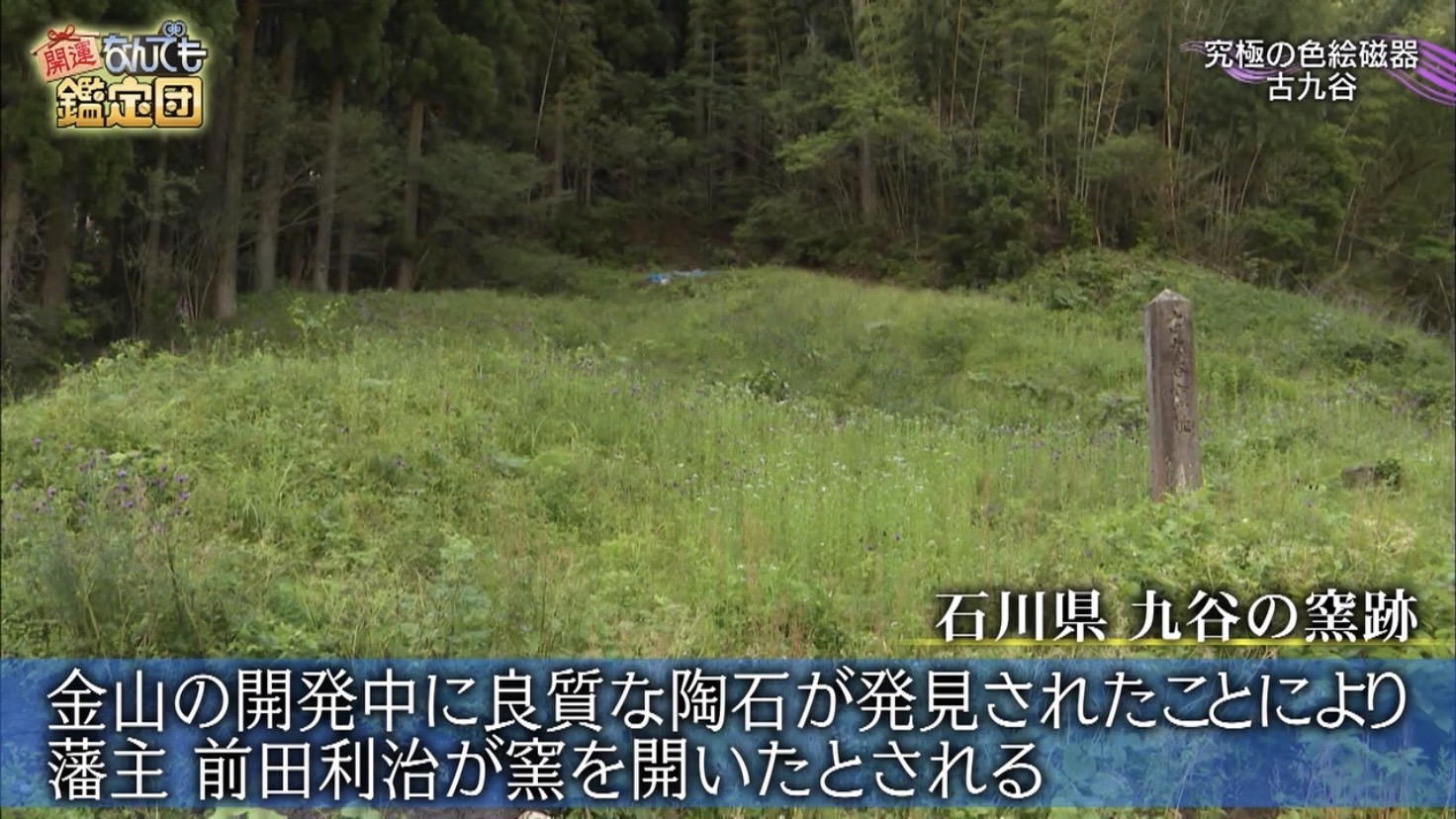

17世紀半ばに誕生したとされる古九谷は、その産地について2つの説がある。

一つが加賀・大聖寺藩。

金山の開発中に偶然にも良質な陶石が発見されたことにより、藩主の前田利治が窯を開いたとされる。

そしてもう一つの説が肥前国・有田。

1970年代の調査で、窯跡から同じ絵付けの陶片が発見されたことにより、九谷より早い時期に有田でも同様の色絵磁器が作られていた可能性が指摘された。

そのため今日ではこれらを総称し、”古九谷様式”と呼んでいる。

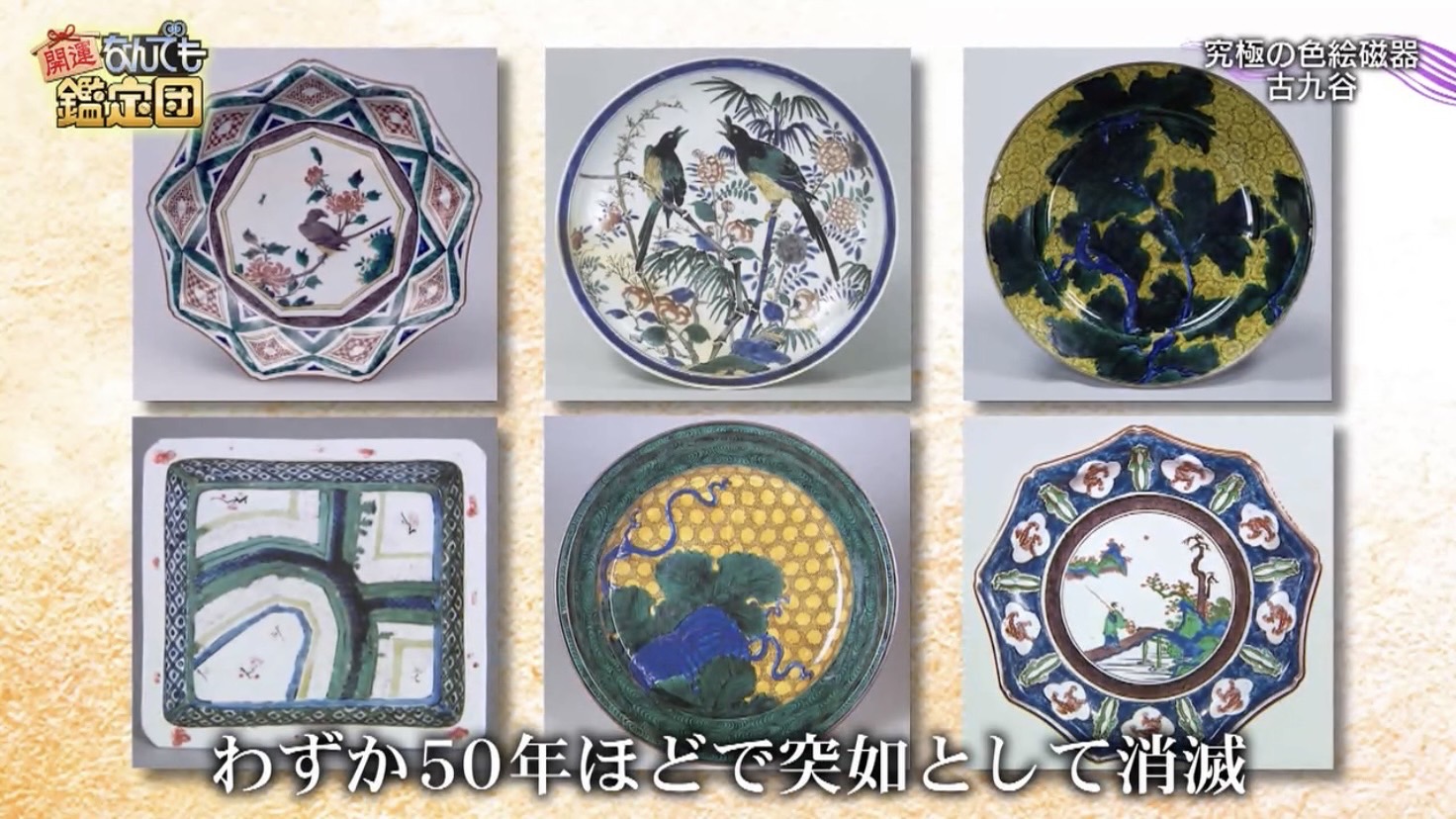

最大の魅力はなんといっても絵付けにあり、その代表が五彩手と青手の2つといえよう。

五彩手は赤、緑、黄、紫、藍の5色で花鳥風月などを描いたもので、余白をたっぷりと残す日本画のごとき絵付けが施されている。

その構図や筆致の巧みさから、

五彩手の多くは江戸前期に活躍した絵師・久隅守景が下絵を描いたとも考えられている。

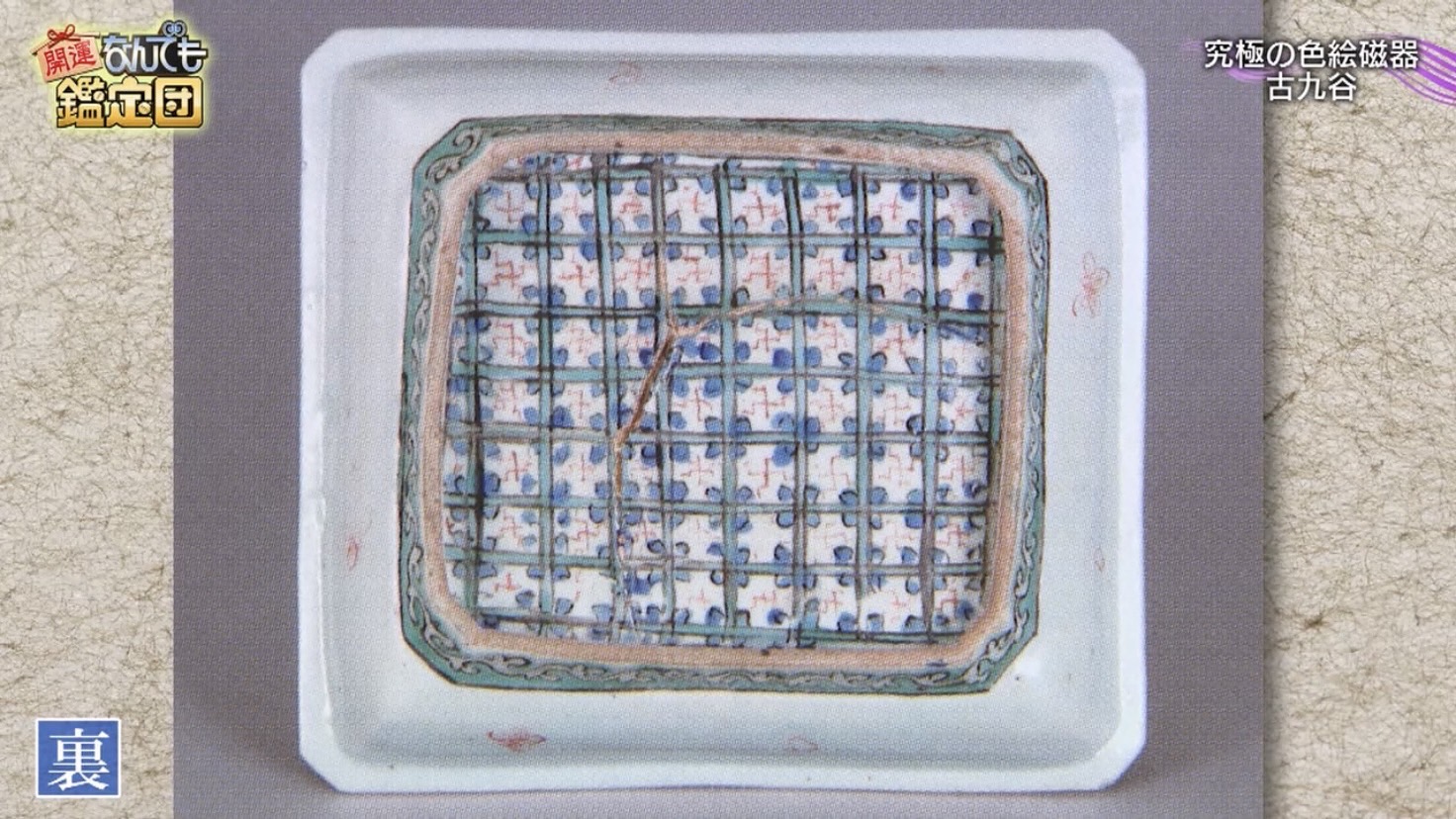

一風変わったこちらの角皿は、畦道(あぜみち)を俯瞰で描いたモダンアートのごとき図柄だが、

裏面を見ると大きなヒビがある。

本来は重大な欠点であるこの亀裂を逆手にとり、色を塗りこみデザインへと昇華。

五彩手を代表する名品として、重要美術品に認定された。

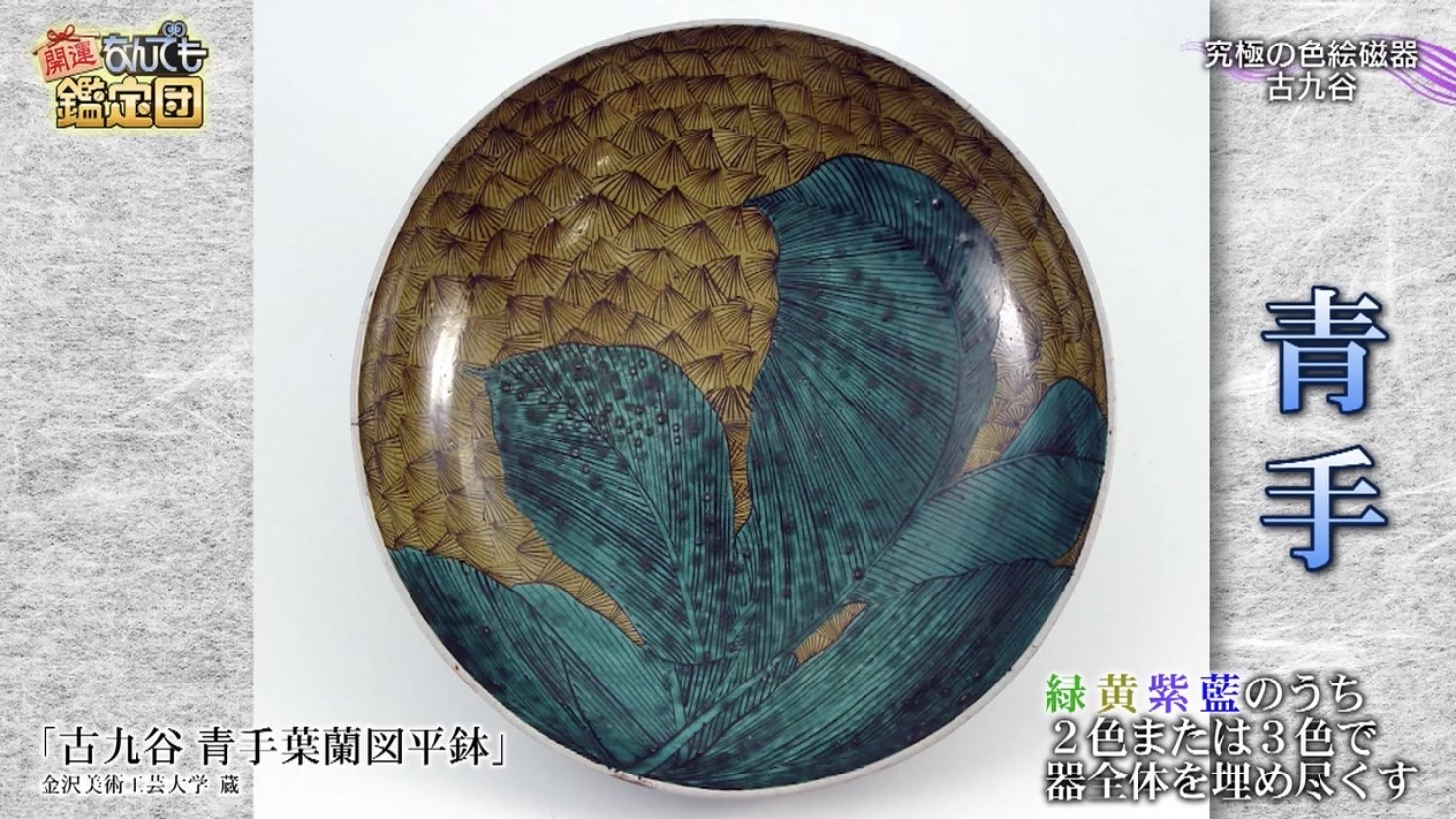

一方、青手は五彩手と違い、見どころは配色の妙といえよう。

色彩は強烈で赤は用いず、緑・黄・紫・藍のうち二色または三色で器全体を豪快に埋め尽くしている。

元々は素地の質の悪さを隠すため生まれた手法とされるが、力強い筆致で強烈なエネルギーに溢れており、その高い絵画性から”日本の油絵”と称される。

名だたる大名家の間で、宴席を彩る器として大いに珍重された。

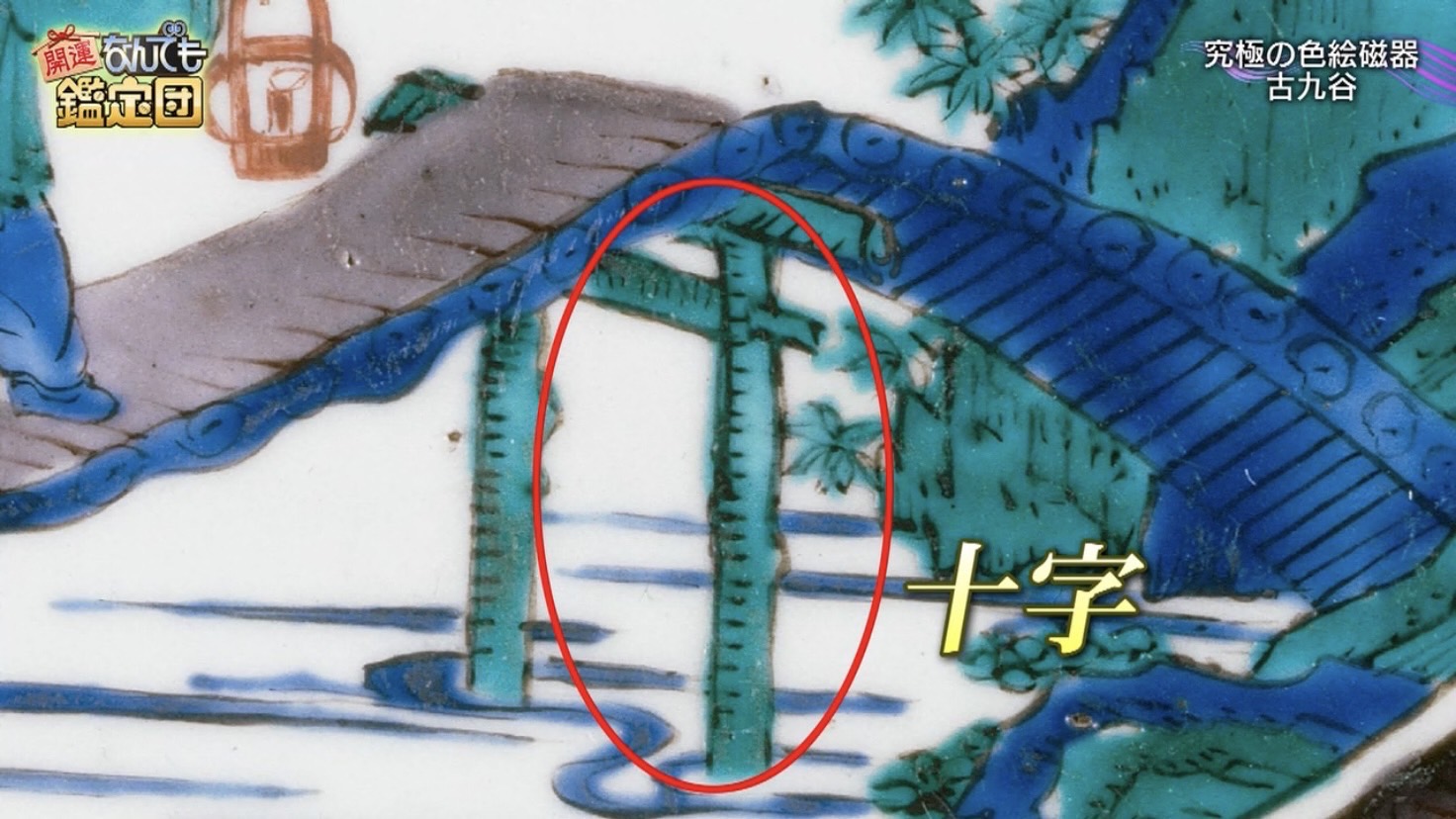

また近年の研究では、古九谷の図柄にはキリスト信仰に関するシンボルが隠されているという説もある。

これによると、隠れキリシタンだった有田の陶工たちがキリスト教に寛容だった加賀藩に逃れ、

幕府に気づかれないように様々な作品の中に十字(十字架)や、

キリスト教のシンボルマークである魚などをひっそり描いたとされる

しかし古九谷はわずか50年ほどで突如として消滅。

その理由もまた、今なお謎に包まれたままである。

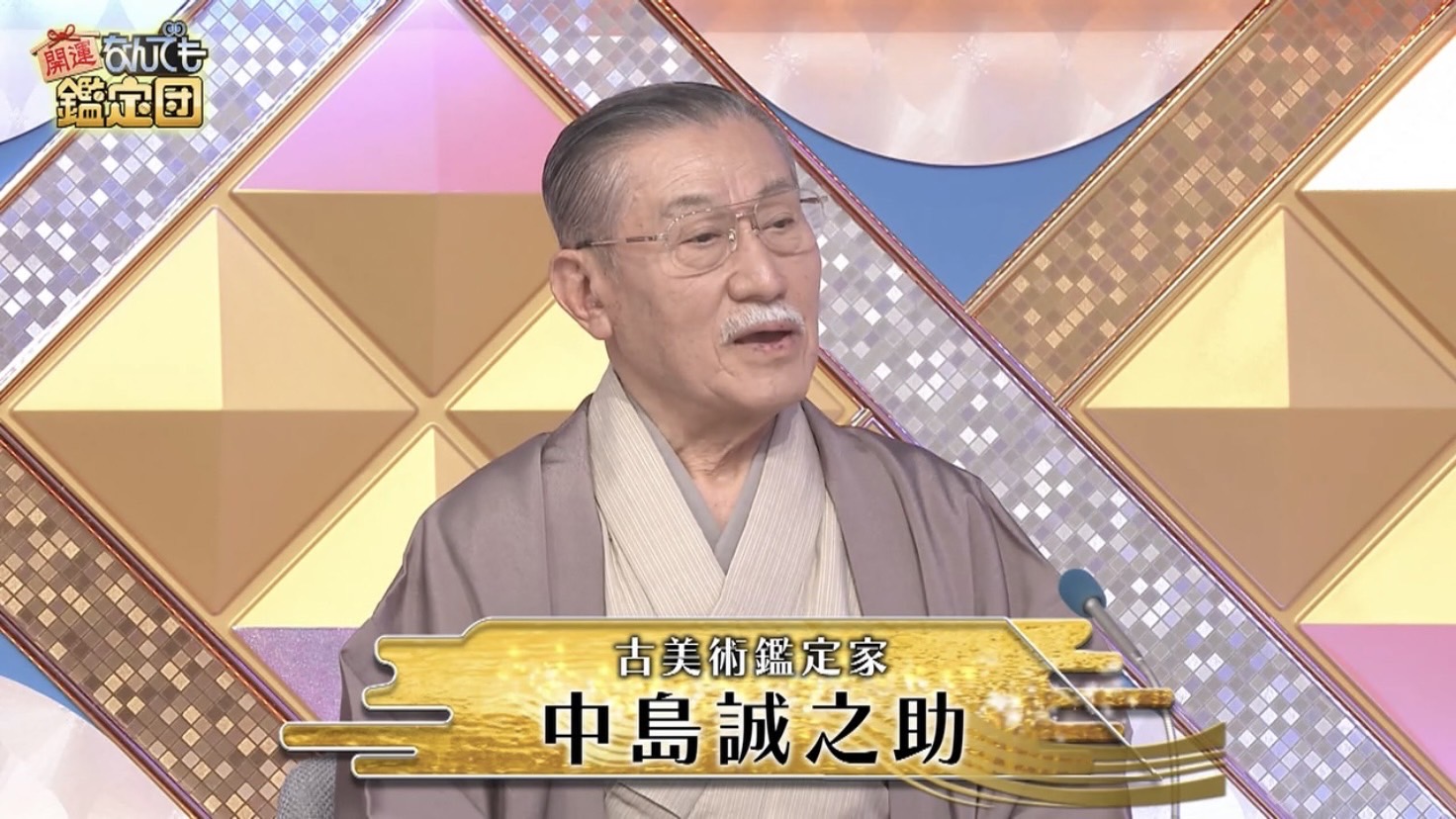

古九谷の皿

改めて依頼品を見てみよう。

古九谷の皿で、直径は22.5cm。

見込みが緑・黄・紫で塗りつぶされた青手で、椿の花が軽妙な筆致で描かれている。

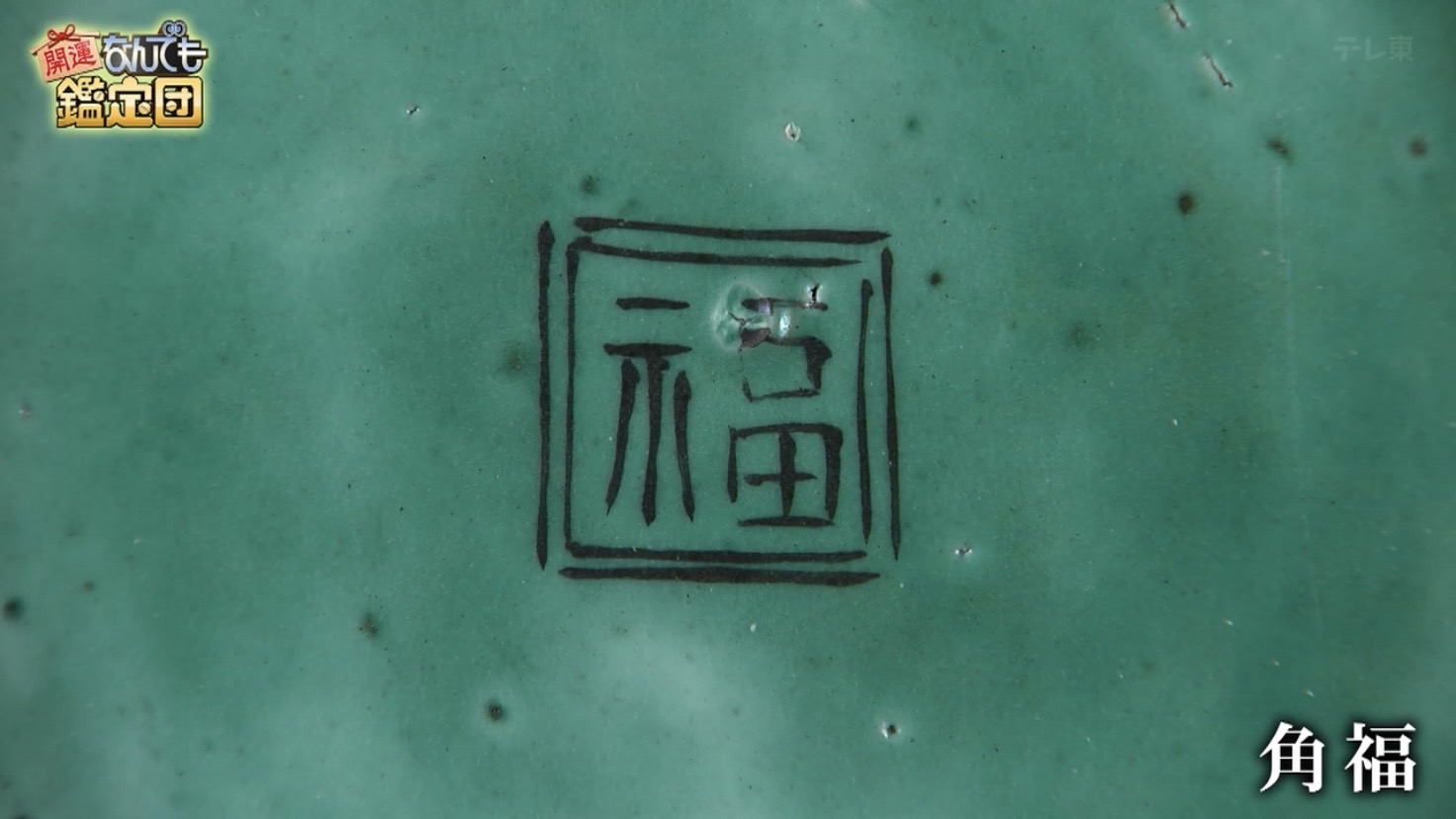

裏面には雲気文と、

角福の銘がある。

果して鑑定やいかに?

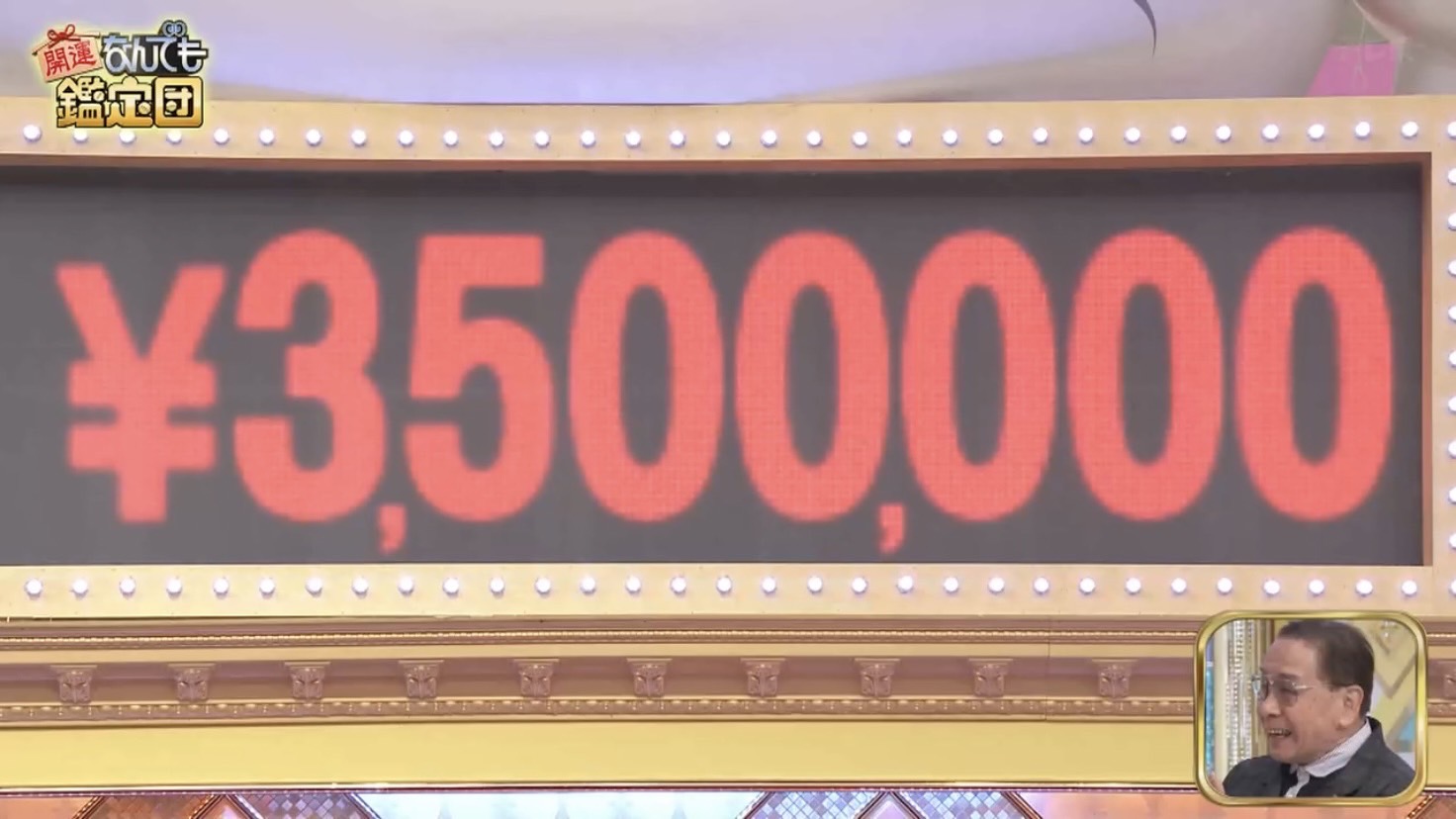

名品 350万円!

すごい!350万円!

「名品ですね。江戸時代前期に製作された青手古九谷で間違いございませんね」

「この手の青手というのは直径が30cm以上のものが多い。これは22.5cmの七寸皿で極めて珍しいですね。迫力ある雄渾な青手のデザインです」

「椿を紫で表して、そして日の光にテラテラ光る椿の葉っぱ」

「地紋は小さな花文様を描いて、黄色でもって塗りつぶして」

「お皿全体に隙がございませんね。極めて貴重な逸品です」

曽我派の系譜

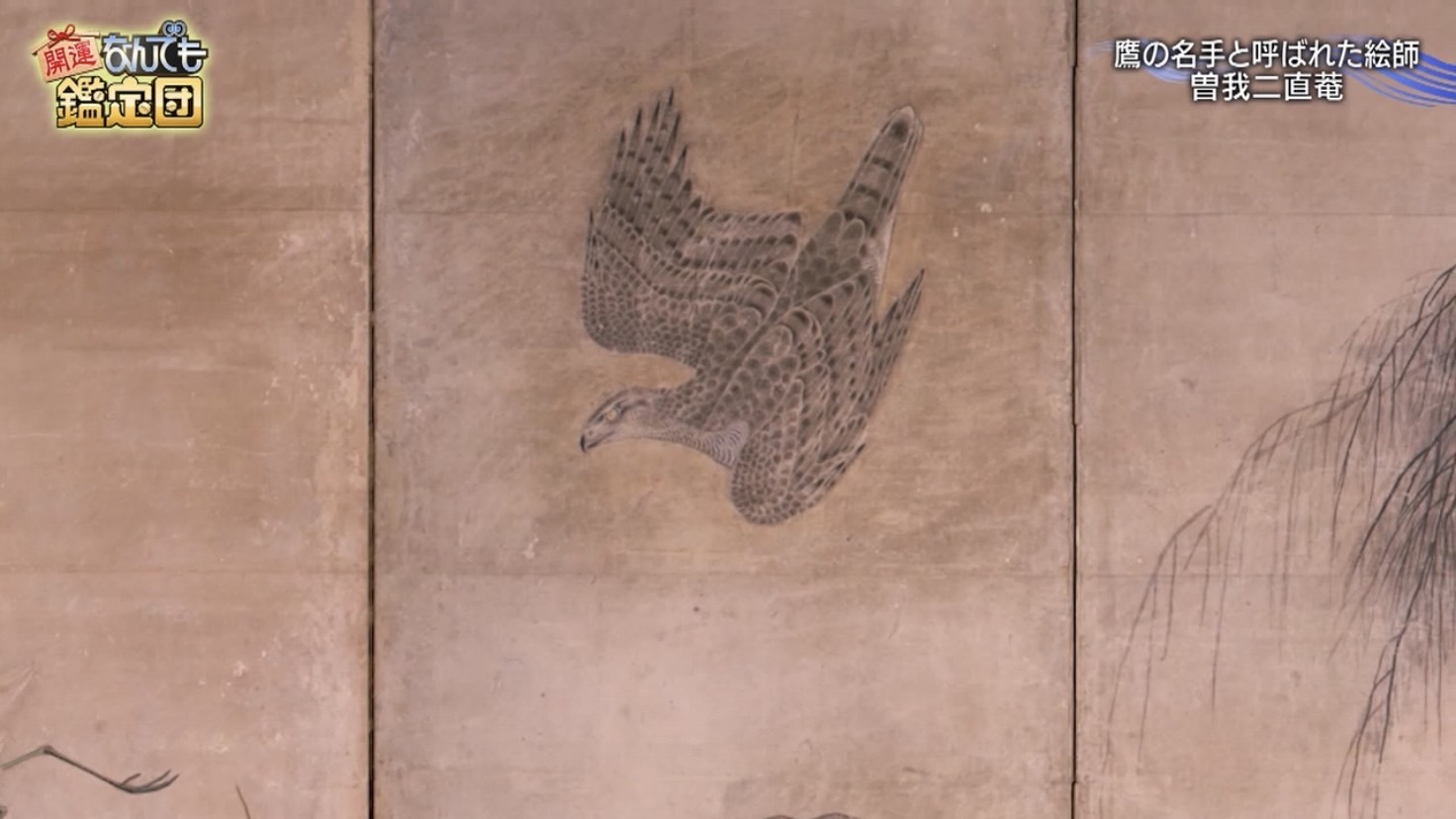

鋭い眼差しで周りを睥睨(へいげい)する悠然たる姿。

ひとたび獲物を見つけた時の素早い飛翔。

獲物を捕らえた瞬間の荒々しさ。

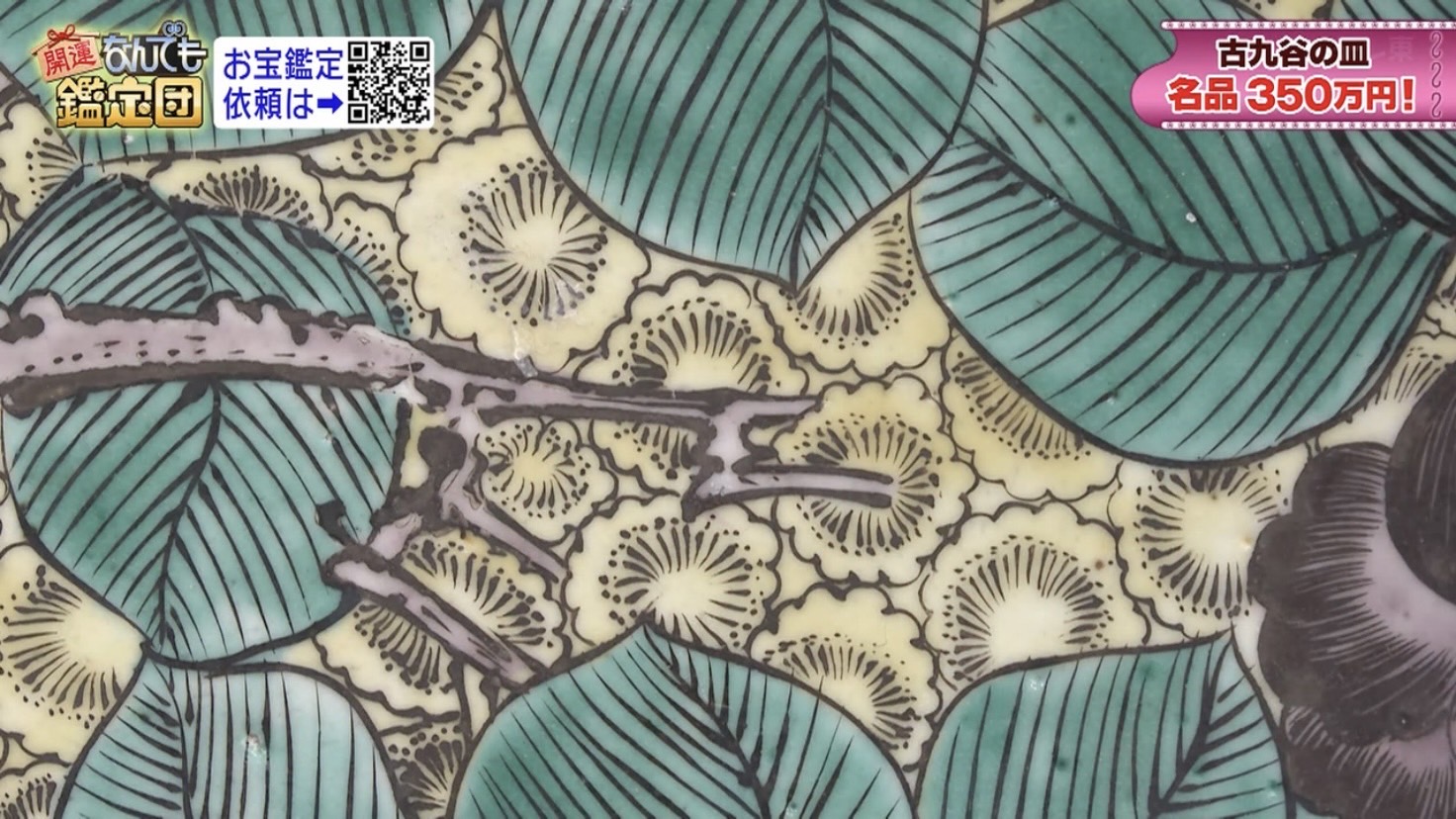

曽我二直菴は江戸時代初期に活躍した曽我派の絵師だが、その経歴はつまびらかではない。

そもそも曽我派は室町時代の画僧・墨渓を祖とする流派。

代々「蛇足(じゃそく)」と号し、大徳寺の塔頭・真珠庵の襖絵を描いていた。

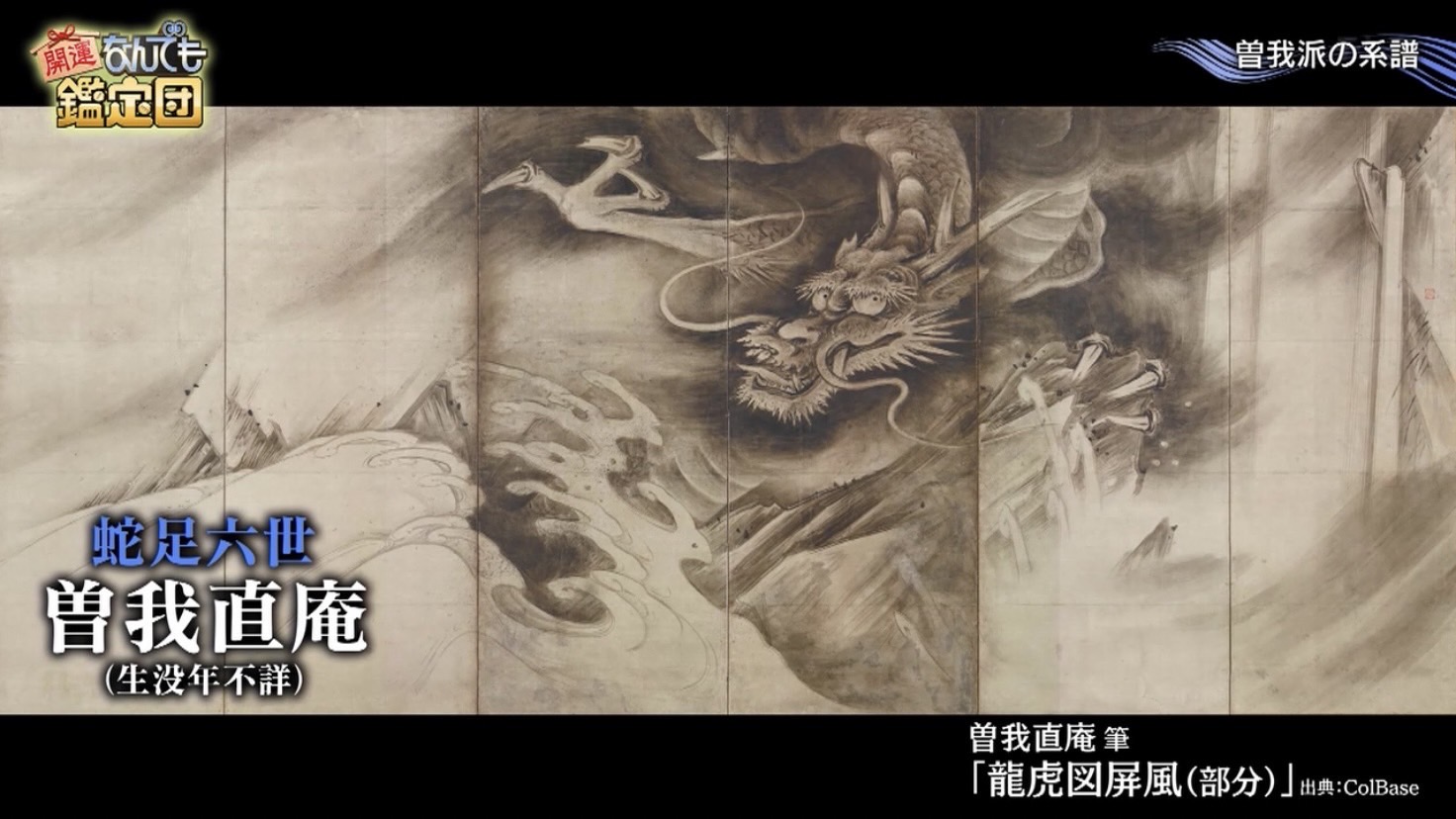

桃山時代、蛇足六世を名乗り、大阪・堺で台頭したのが曽我直庵である。

得意としたのは花鳥画で、特に鷹を描いては右に出るものなしと称された。

同時代の天才絵師・狩野永徳に勝るとも劣らない画力を誇り、かの豊臣秀吉も心酔したという。

鷹の名手と呼ばれた絵師 曽我二直菴

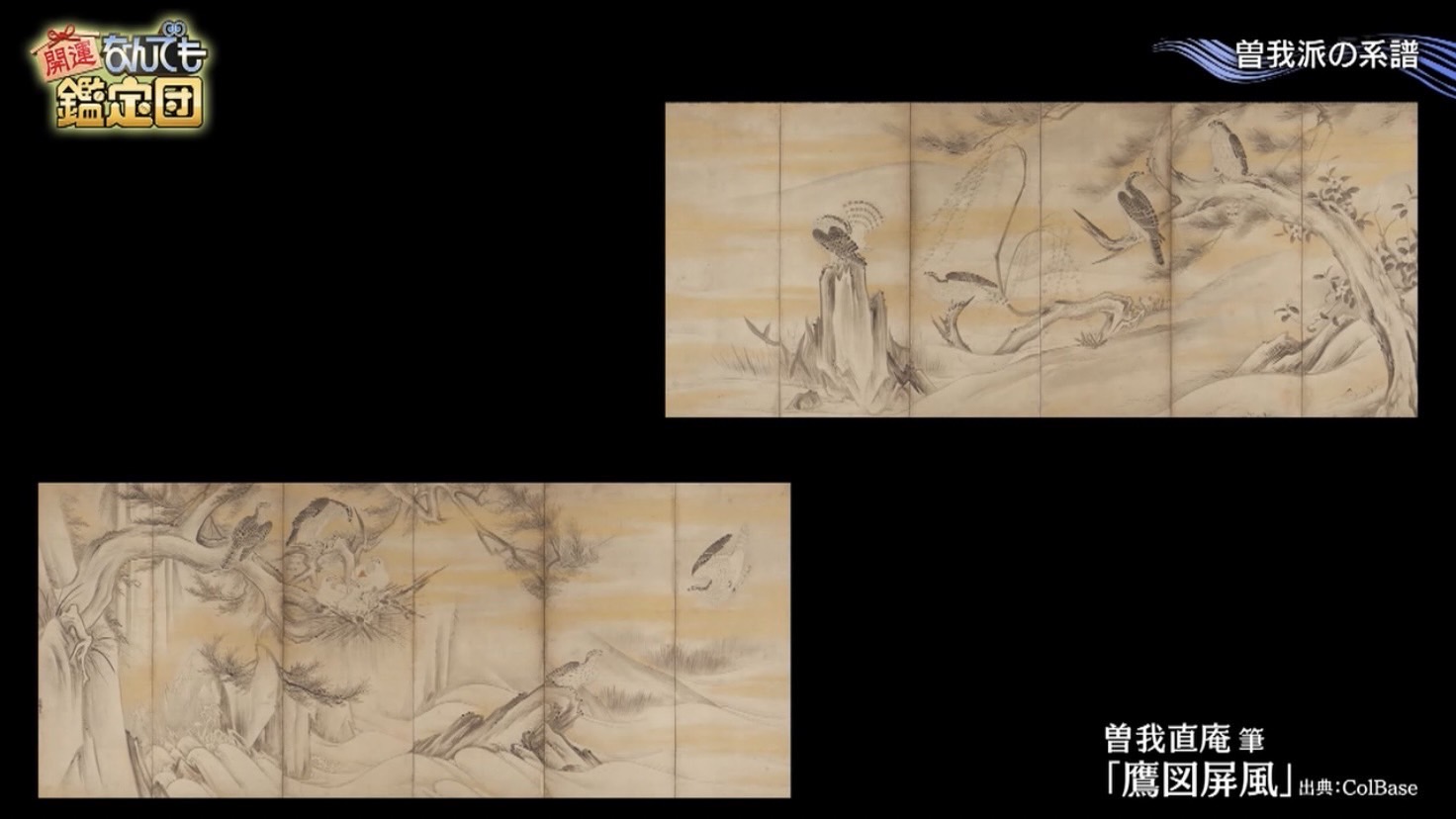

その直庵の後継者が二直菴で同じく鷹の名手とうたわれた。

作品の多くが奈良や高野山の古刹に残ること。

自筆とされる年紀から、1650年頃に関西を中心に活動したと考えられる。

当時は鷹をはじめとした猛禽類を主題とした絵が好まれた。

これは弱肉強食の世に生きる武士たちが、自らの境地を重ねたからであろう。

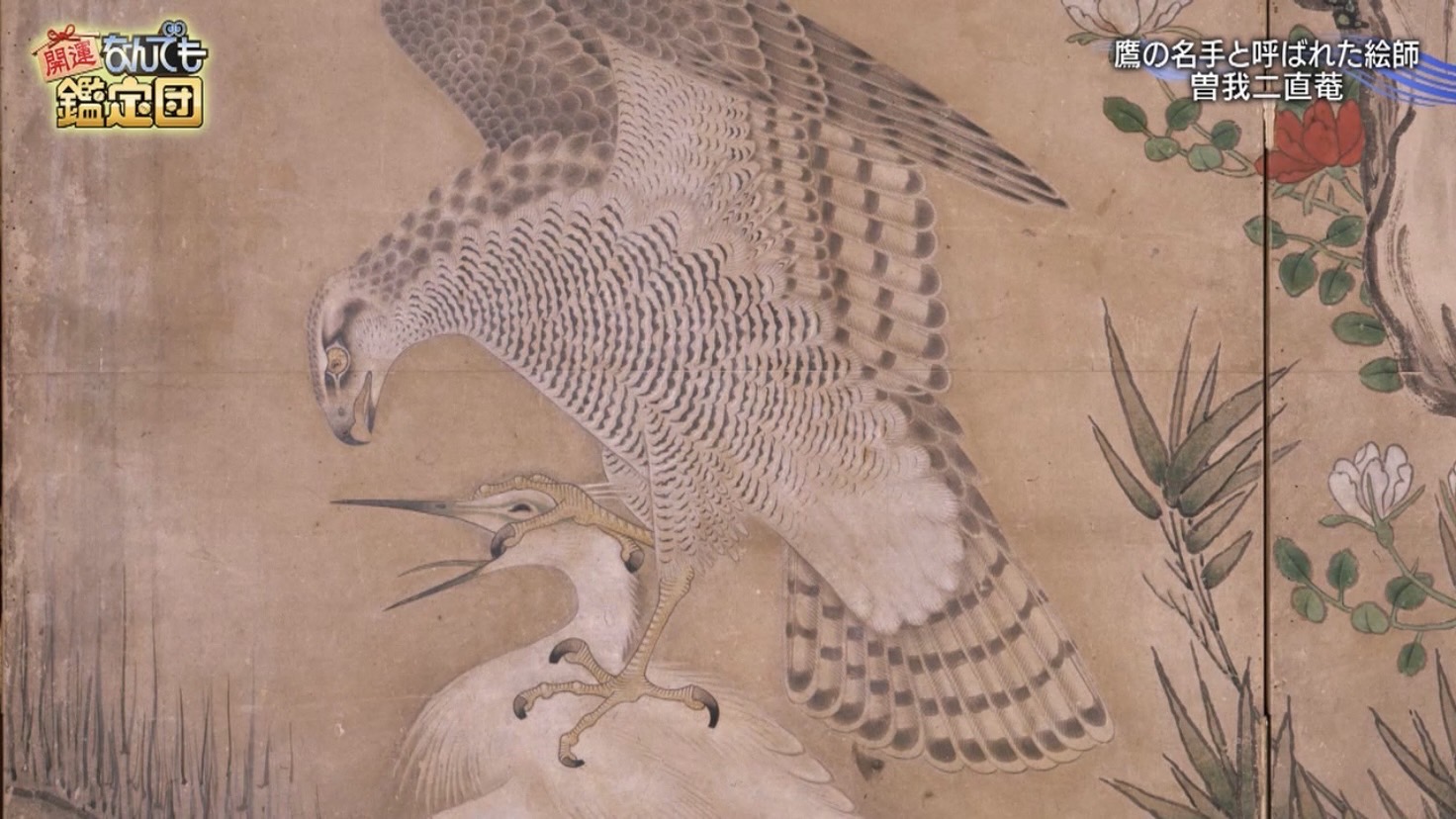

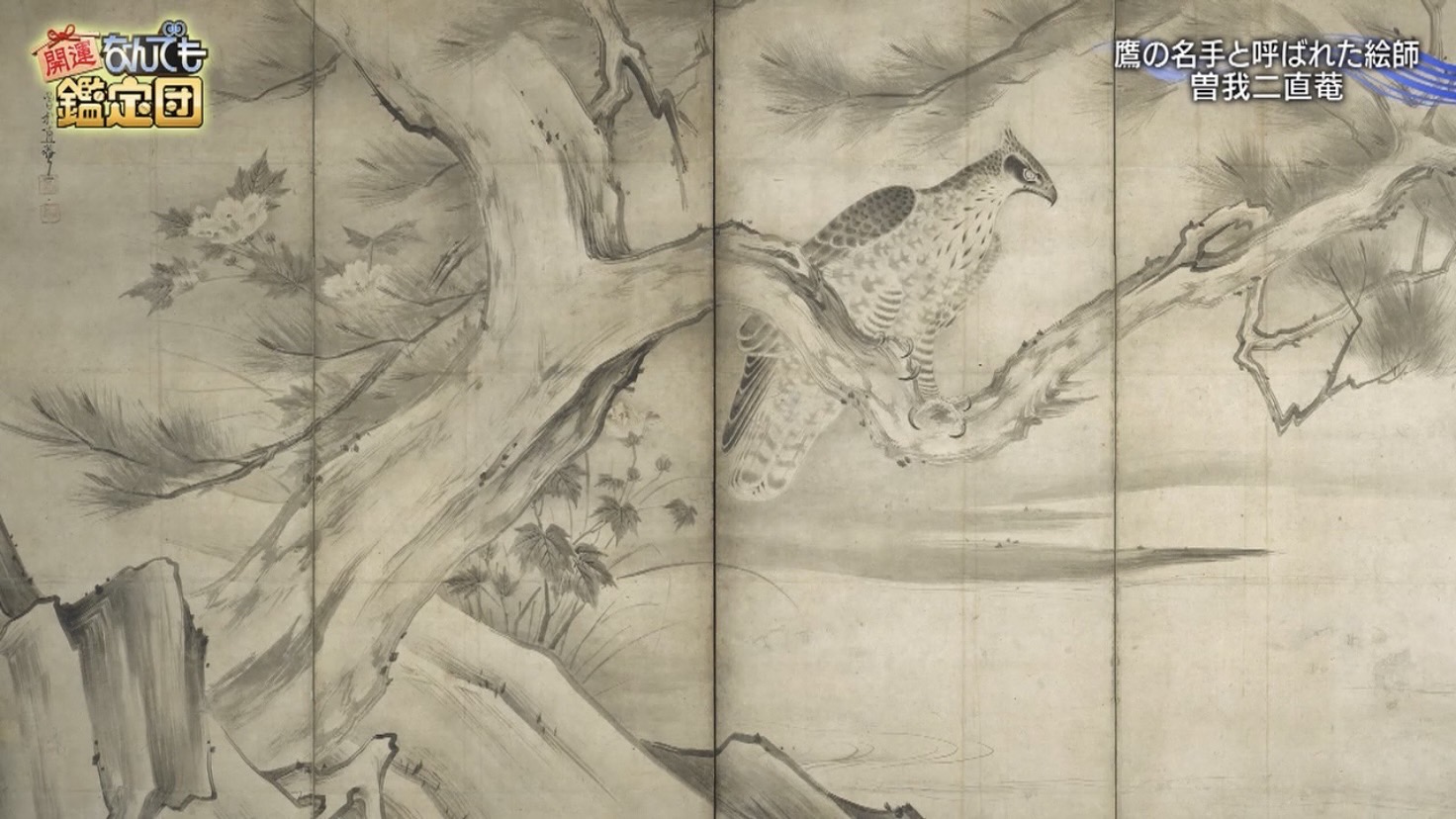

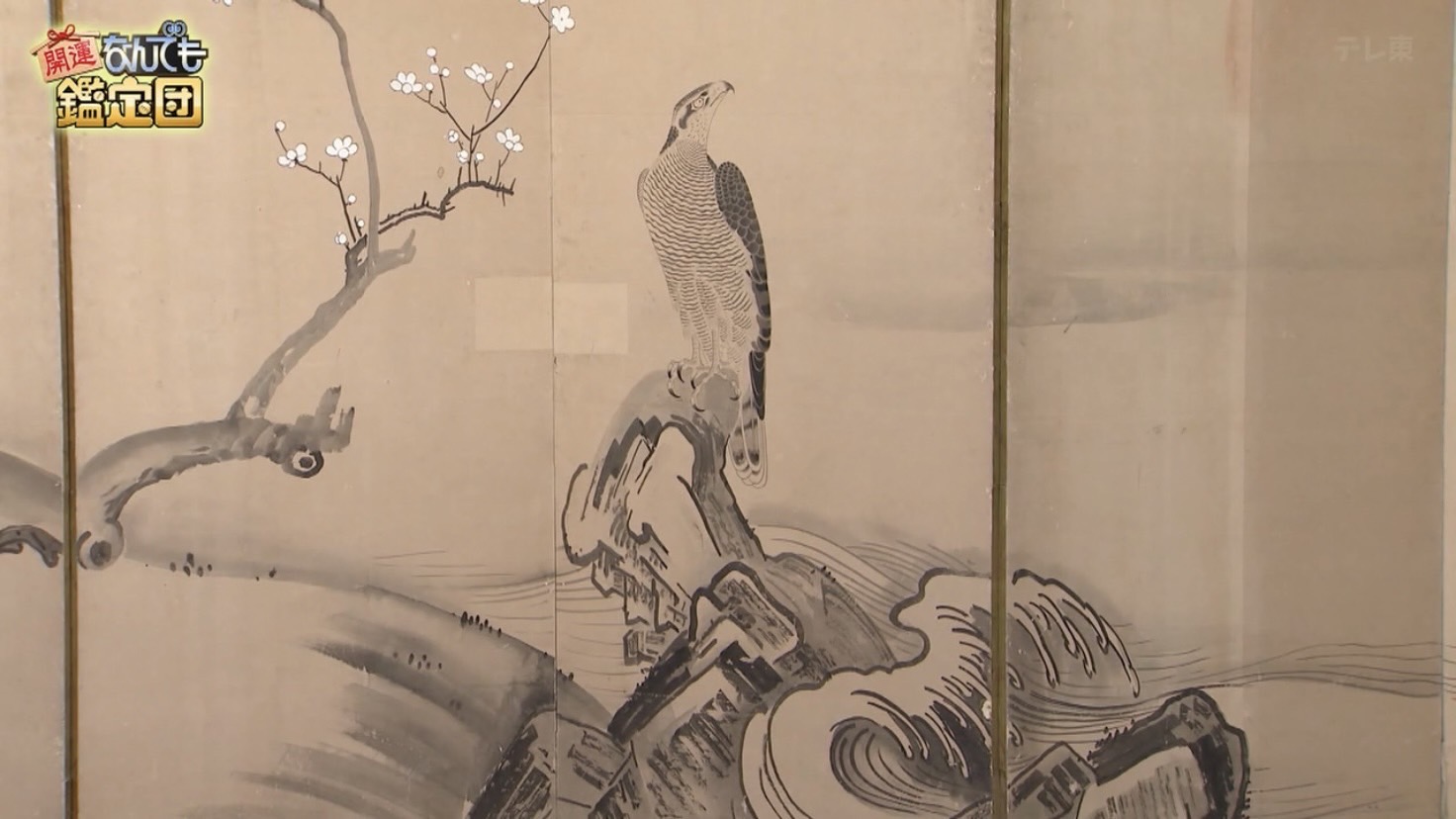

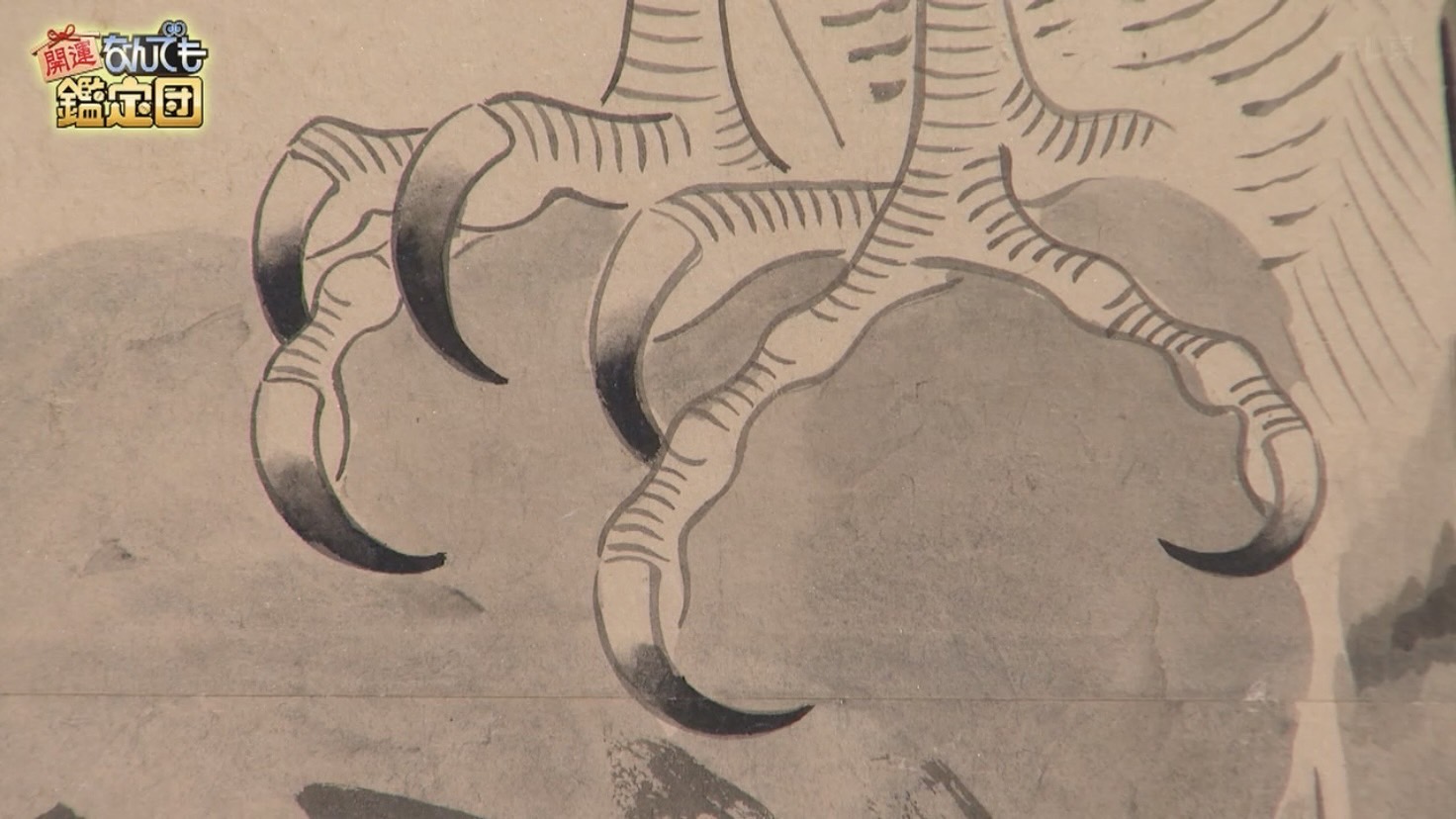

力強い足指に、鋭く尖った爪。

今にも獲物を我が物にせんとするかぎ型のくちばし。

二直菴の描く鷹は獰猛かつ気高く、人気を博した。

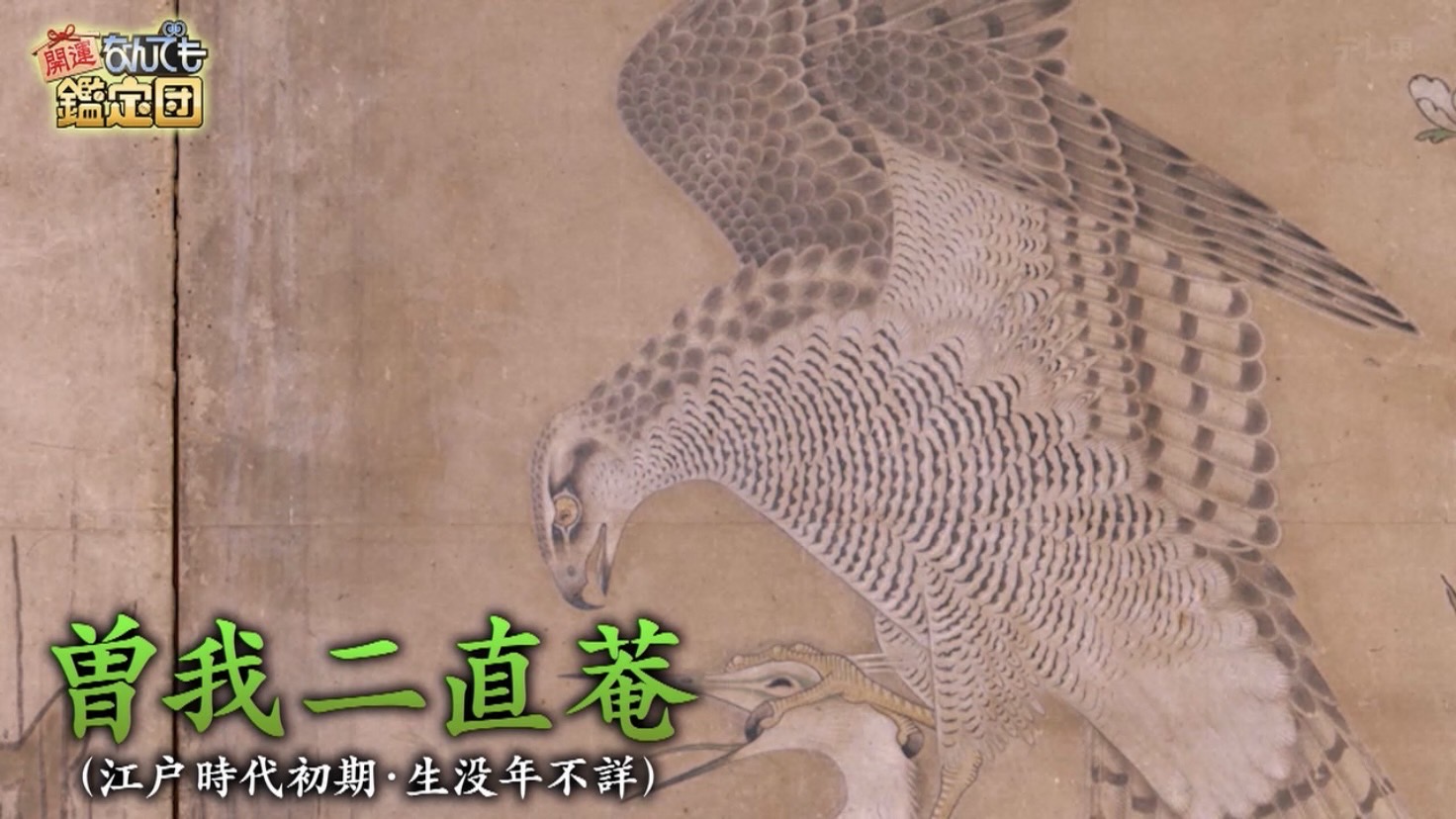

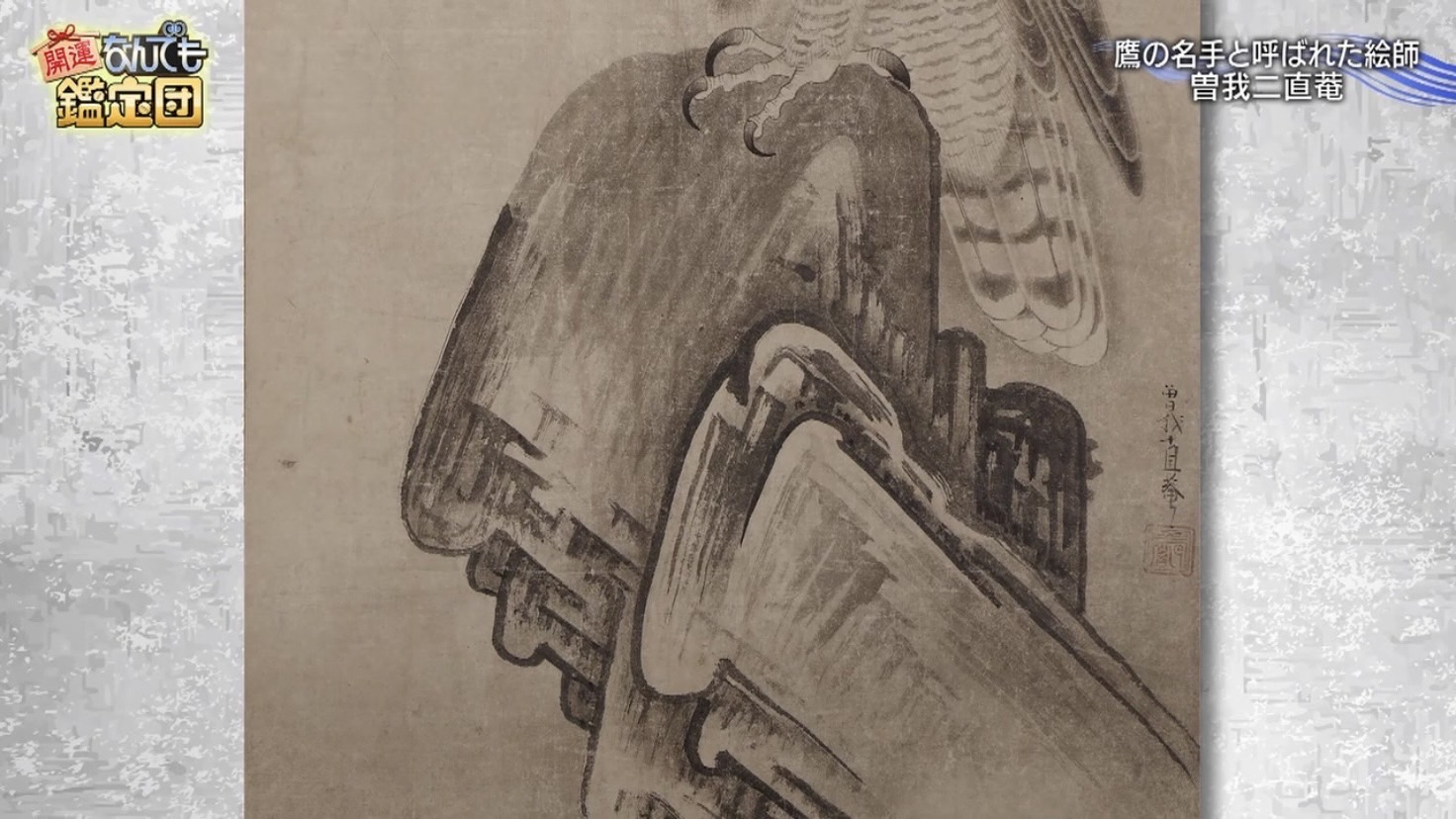

こちらの《鷹鷲図》は、羽一枚一枚に至るまで緻密に描かれている。

その一方、木や岩は一気呵成に筆を走らせ、大きくデフォルメ。

画法を巧みに使い分けている。

並外れた力を持ちながら、その死後二直菴の名は次第に忘れ去られてしまった。

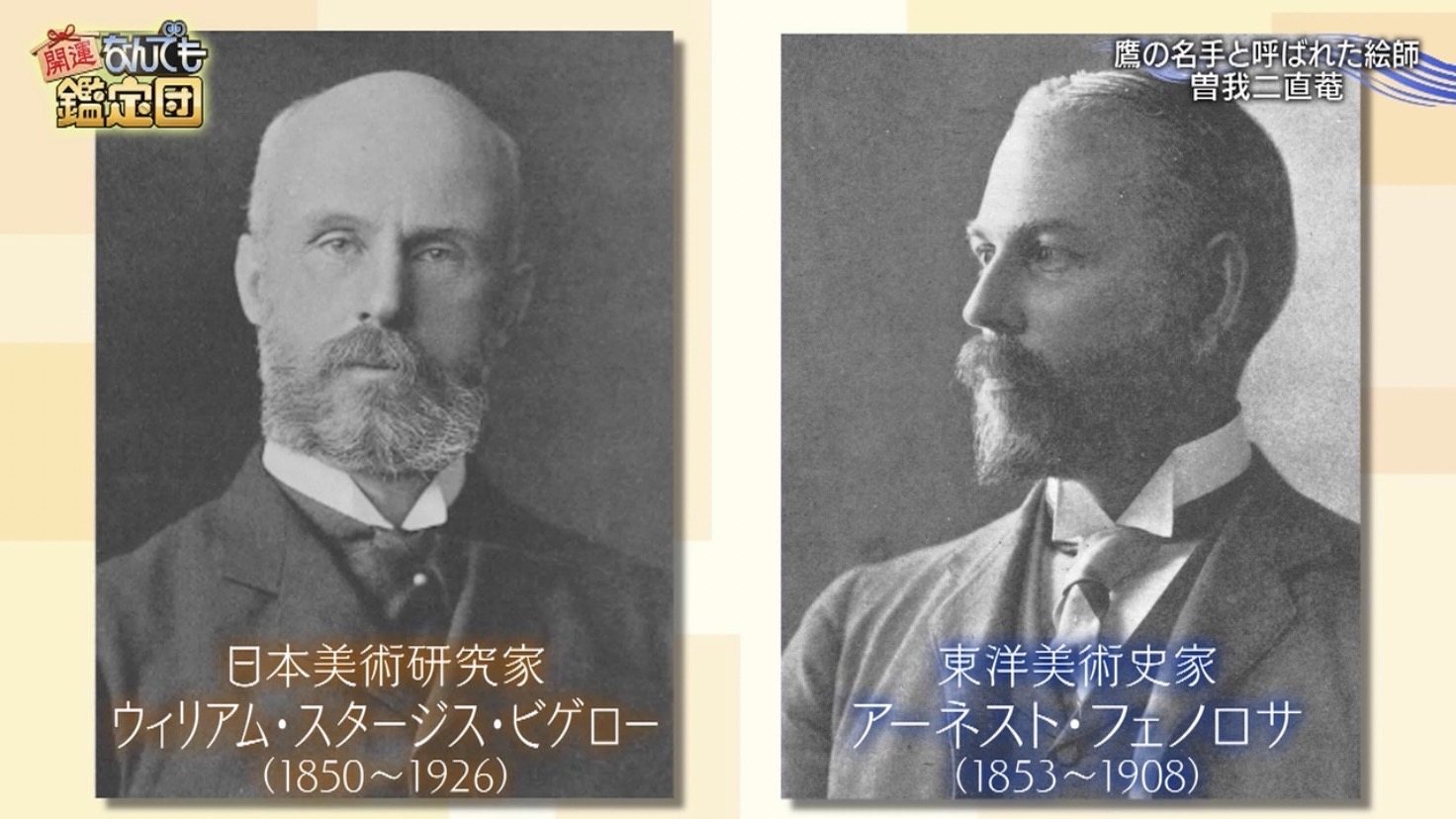

しかし明治に入ると、日本を訪れた外国人によって再び脚光を浴びることとなる。

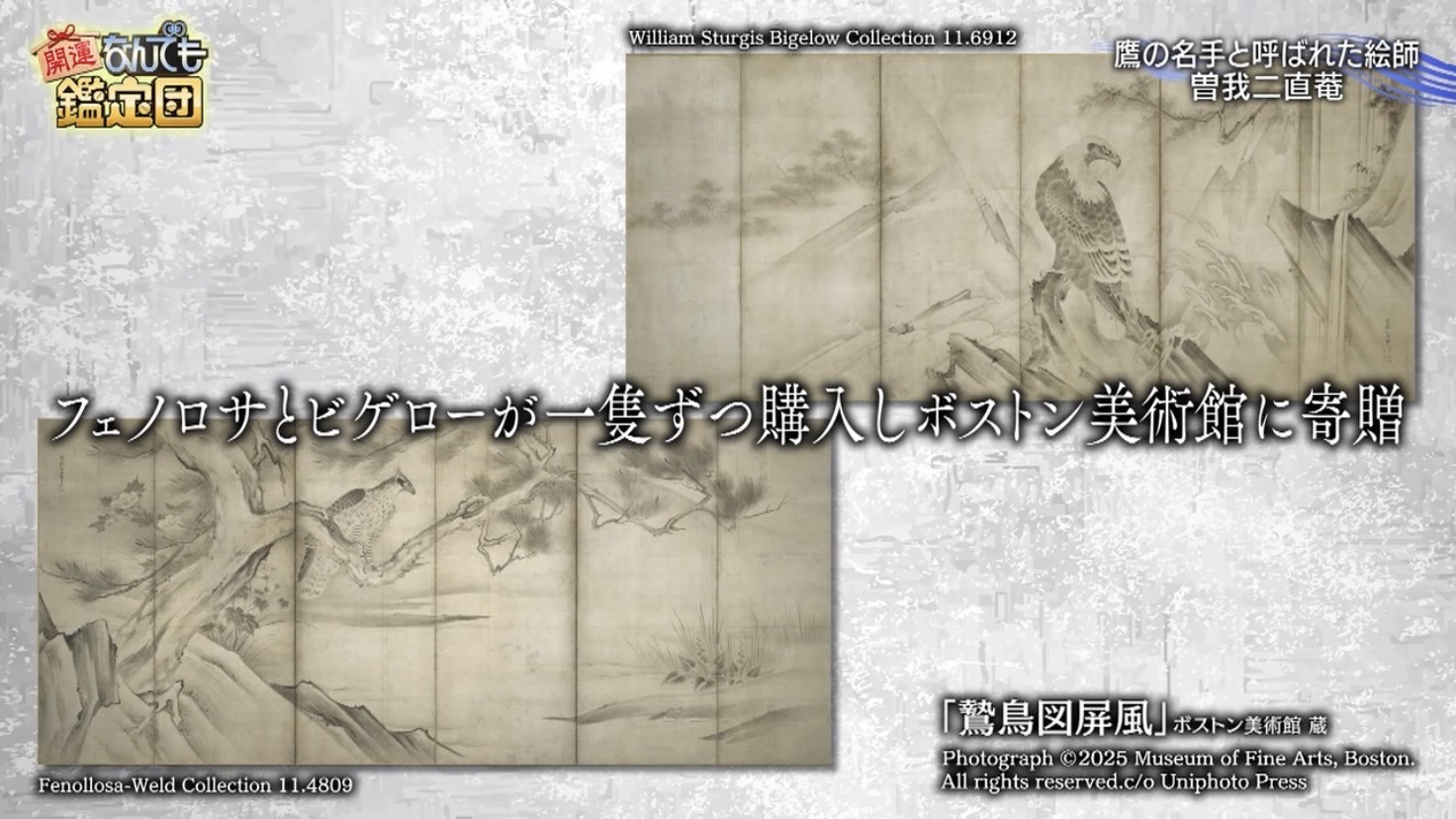

例えば、《鷲鳥図(しちょうず)》はフェノロサとビゲローが一隻ずつ購入し、のちにボストン美術館に寄贈したもの。

右隻にはごうごうと流れ落ちる瀑布にも全く動じない鷲。

左隻には松の枝に止まり、静かな水面をじっと見つめる鷹。

静と動。

そのほとばしる緊張感は見事と言う他なく、二直菴の最高傑作といえよう。

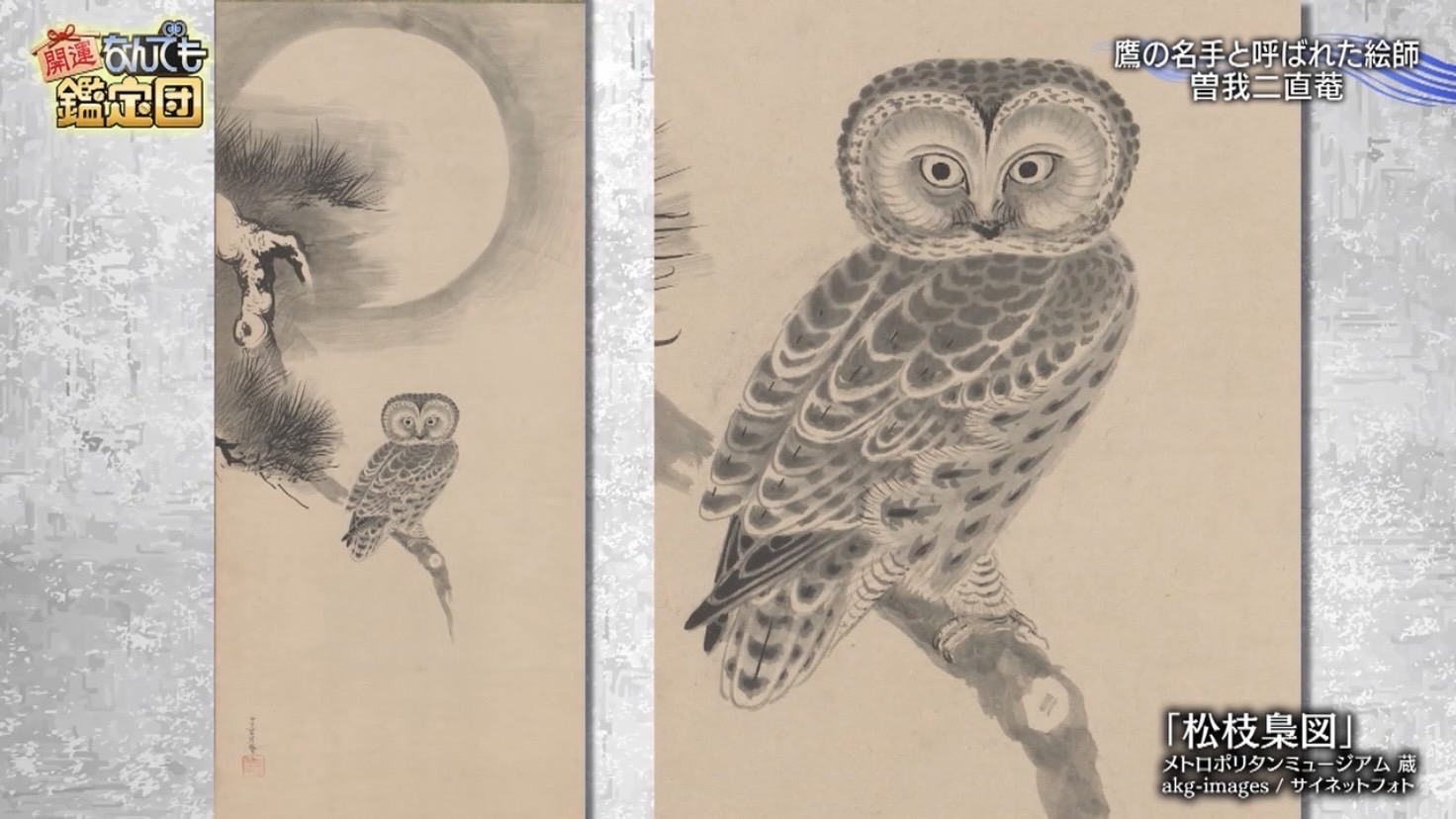

他にも多数の二直菴作品がメトロポリタンミュージアムをはじめとする海外の美術館の収蔵品となっている。

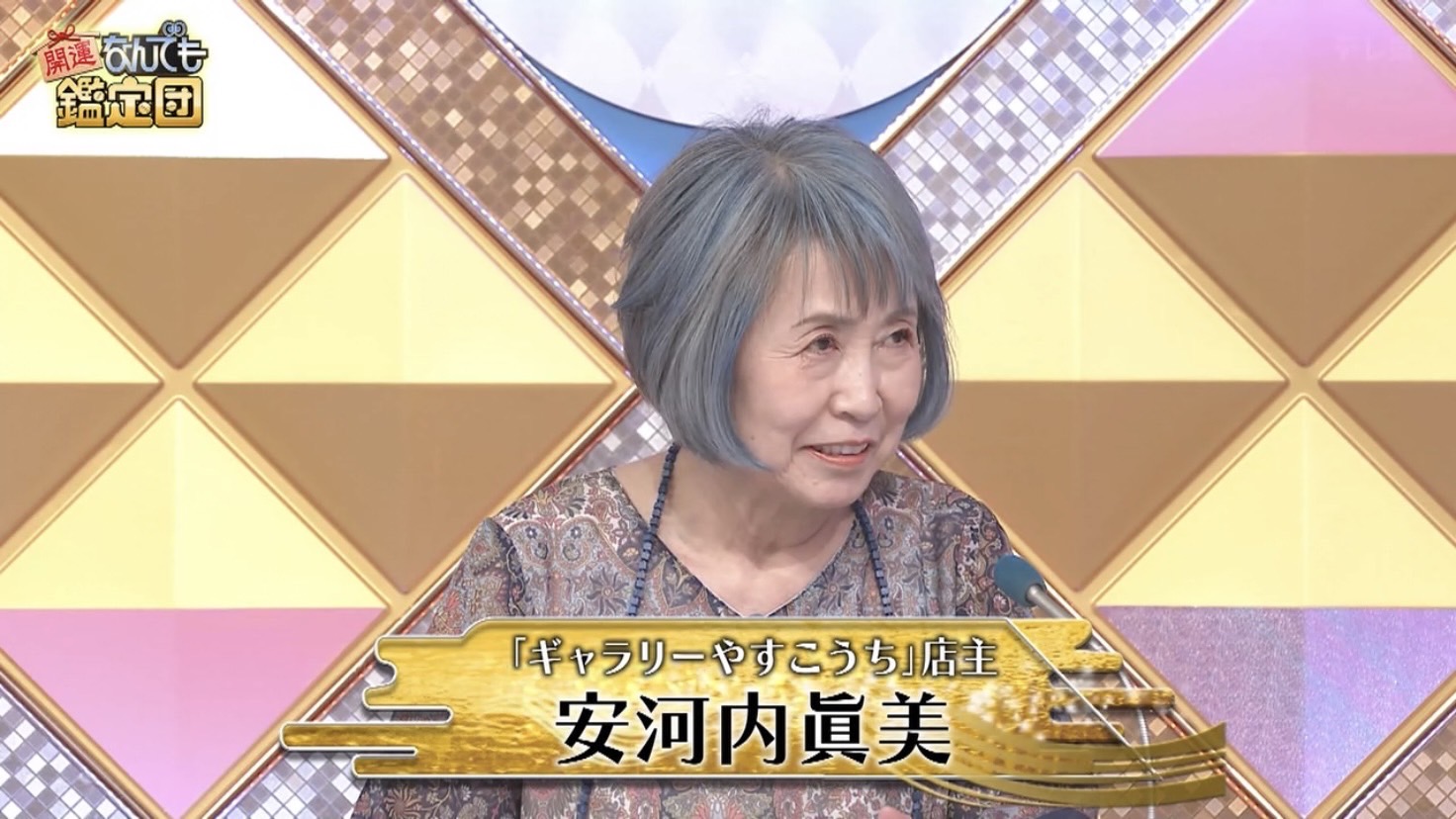

曽我二直菴の屏風

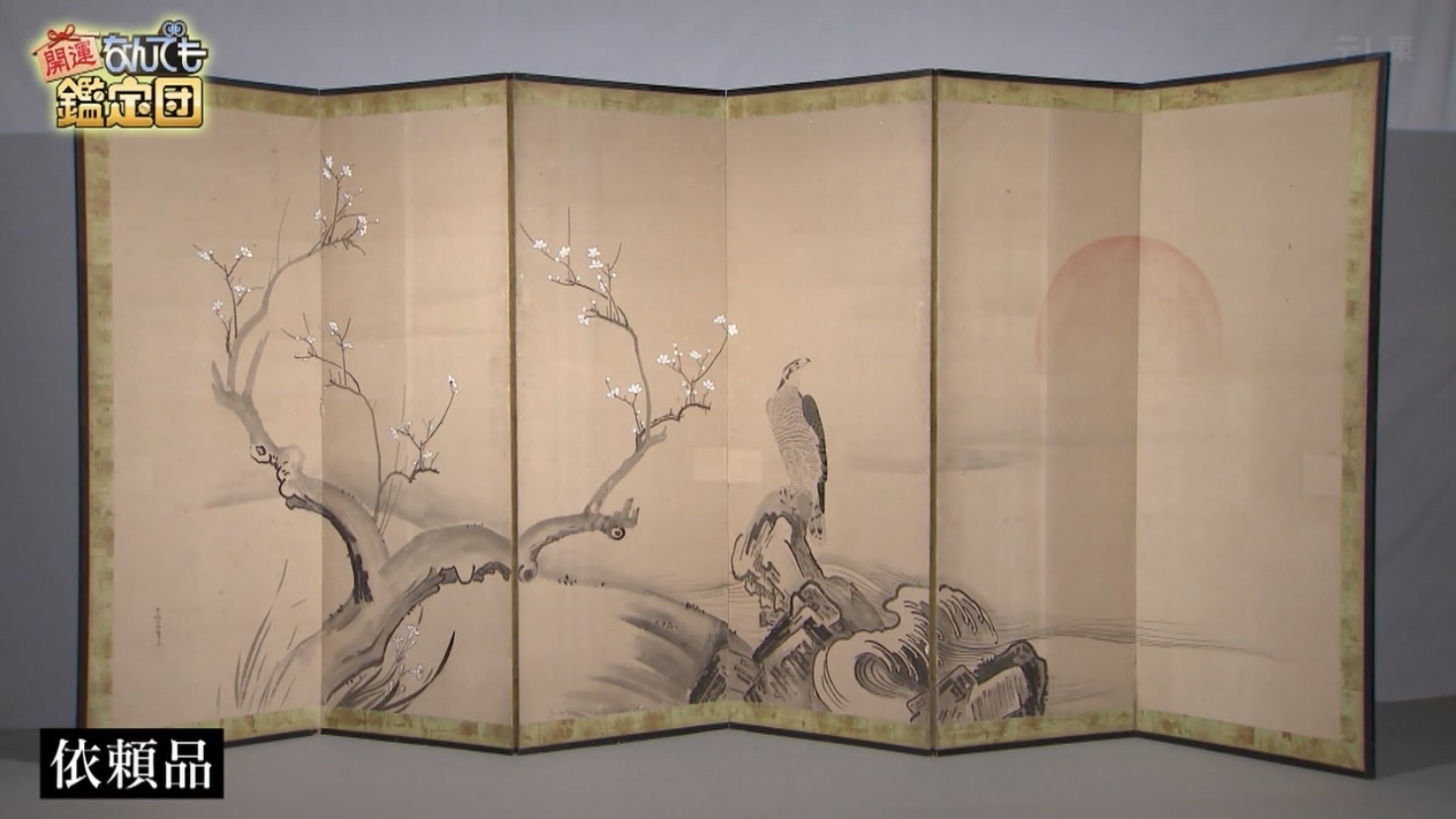

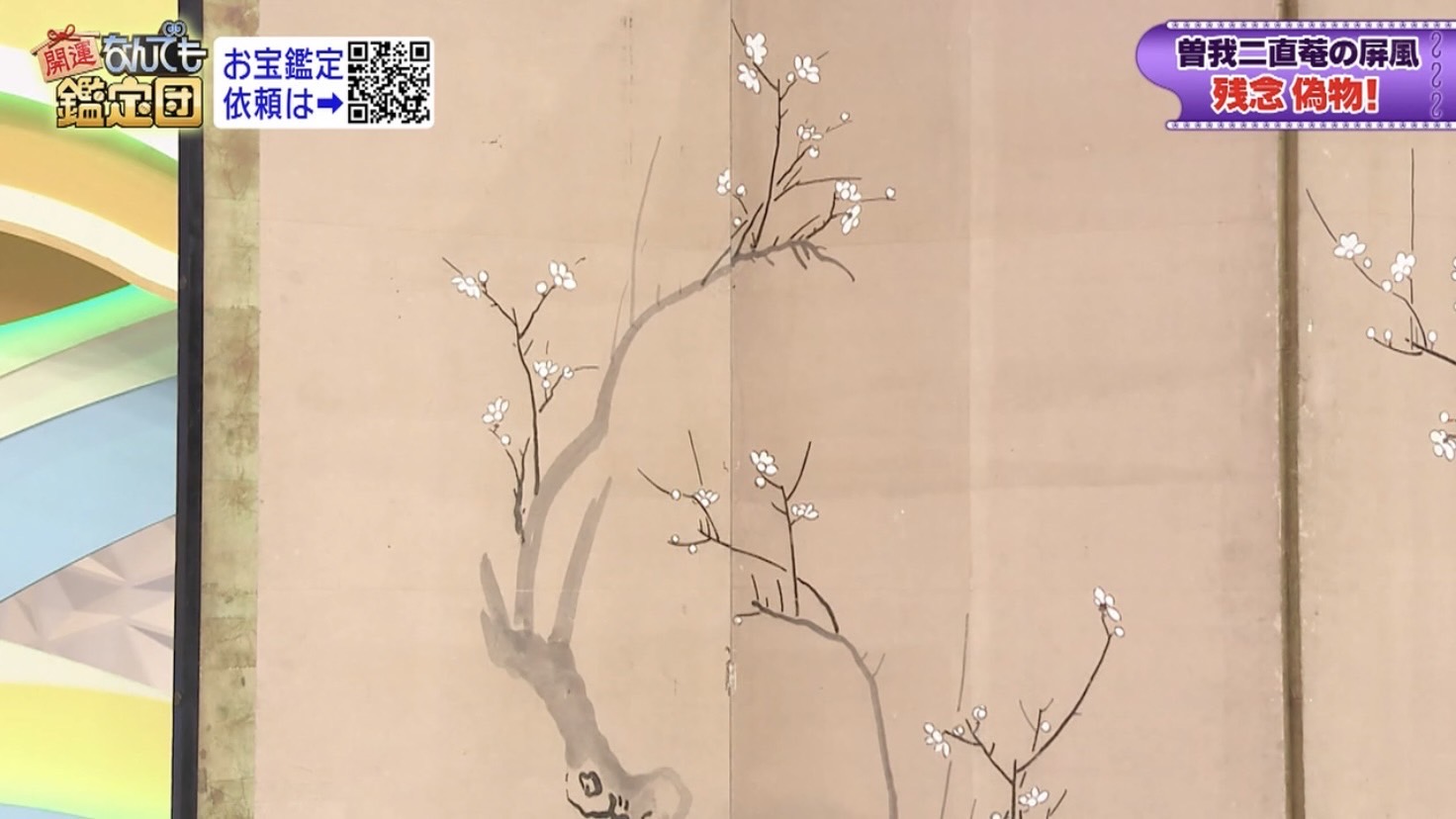

改めて依頼品を見てみよう。曽我二直菴の《鷹図》。

六曲半双の屏風である。

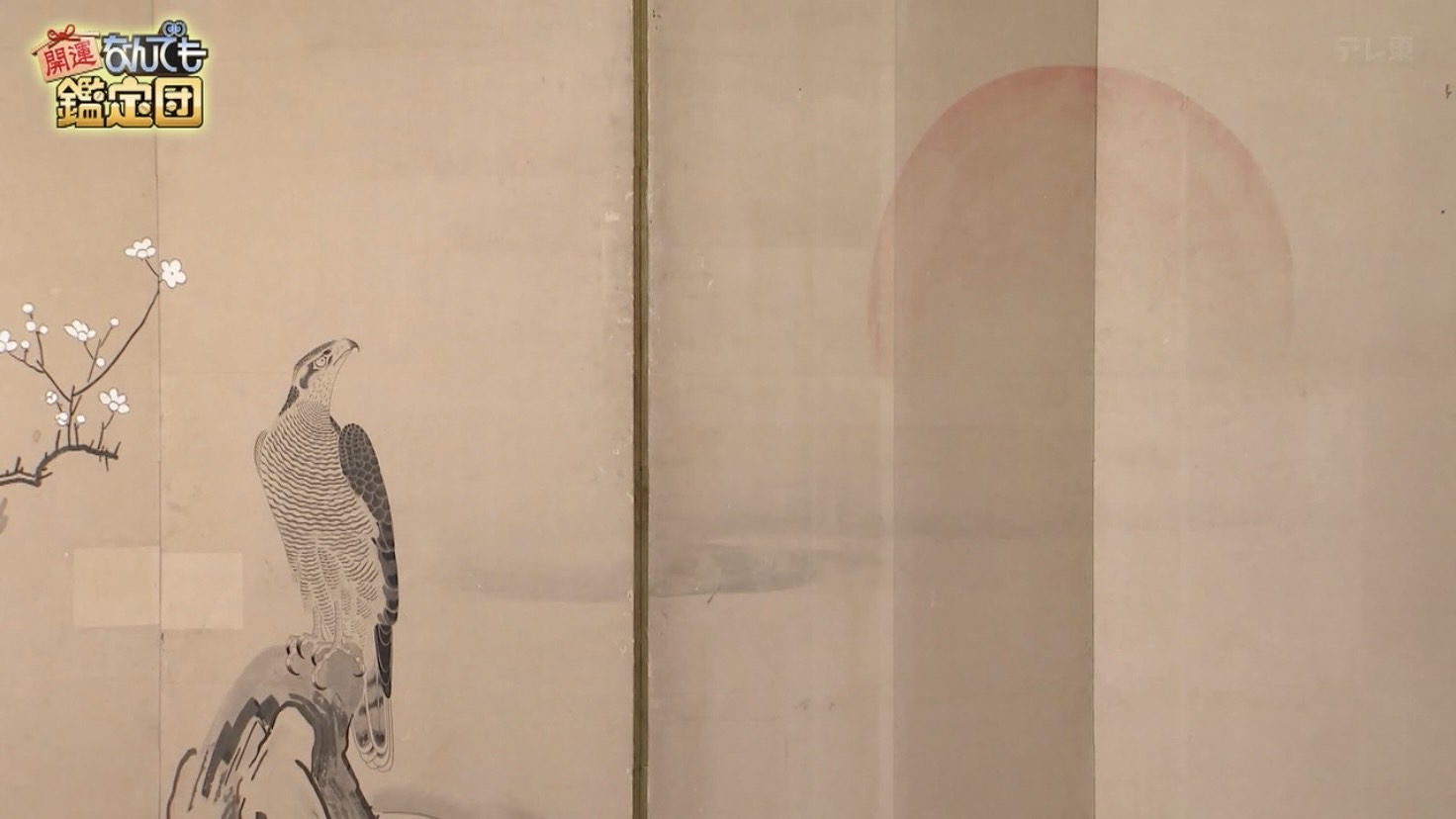

ほころび始めた梅の横を、しぶきを上げ流れる渓流。

ゴツゴツした岩をがっしりと掴んだ鷹。

身じろぎ一つせず、登りゆく朝日を見つめている。

果して鑑定やいかに?

残念 偽物!

残念!1万円。。。

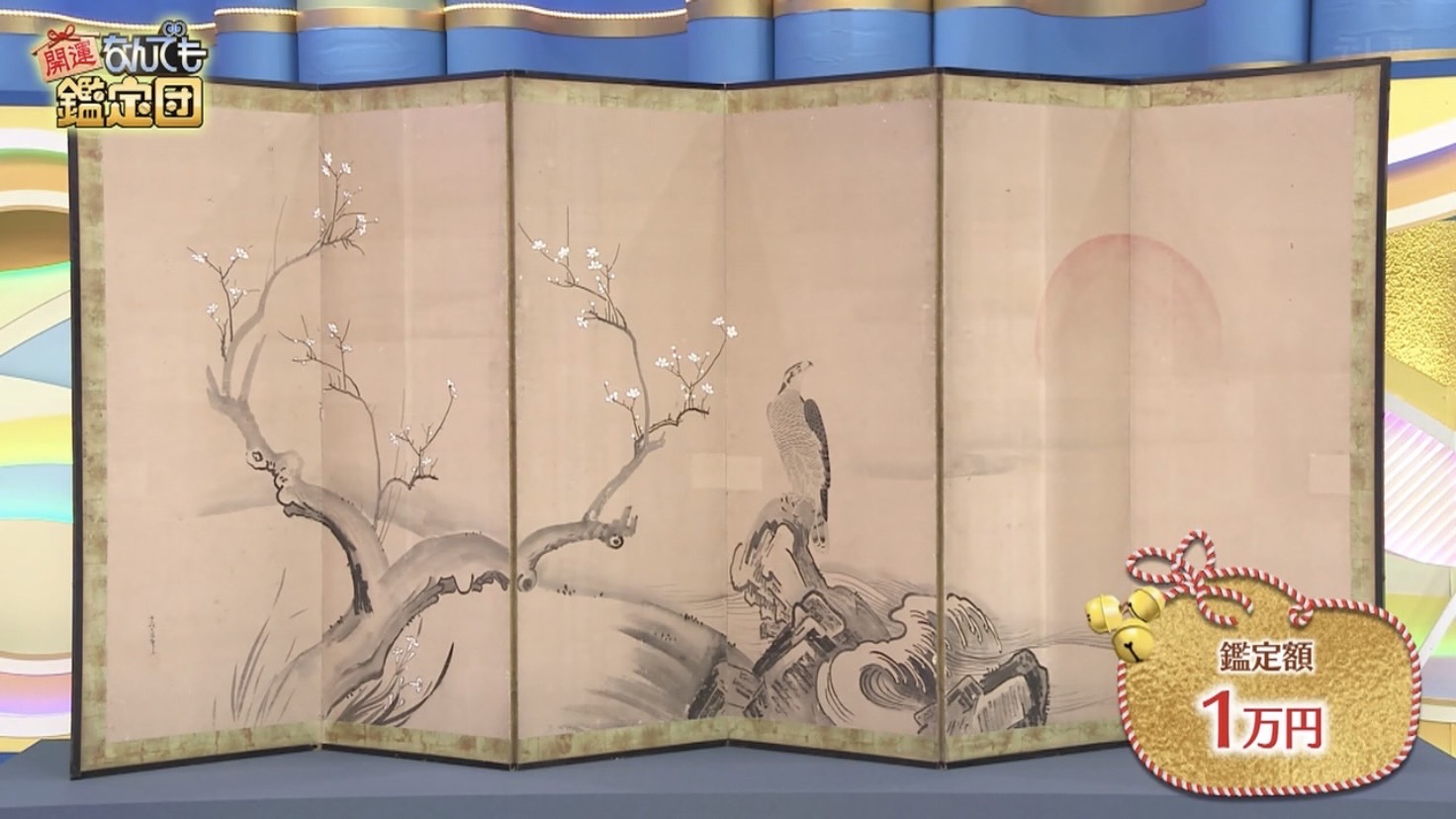

「偽物でした」

「全体的に二直菴とは比べ物にならない絵の弱さ」

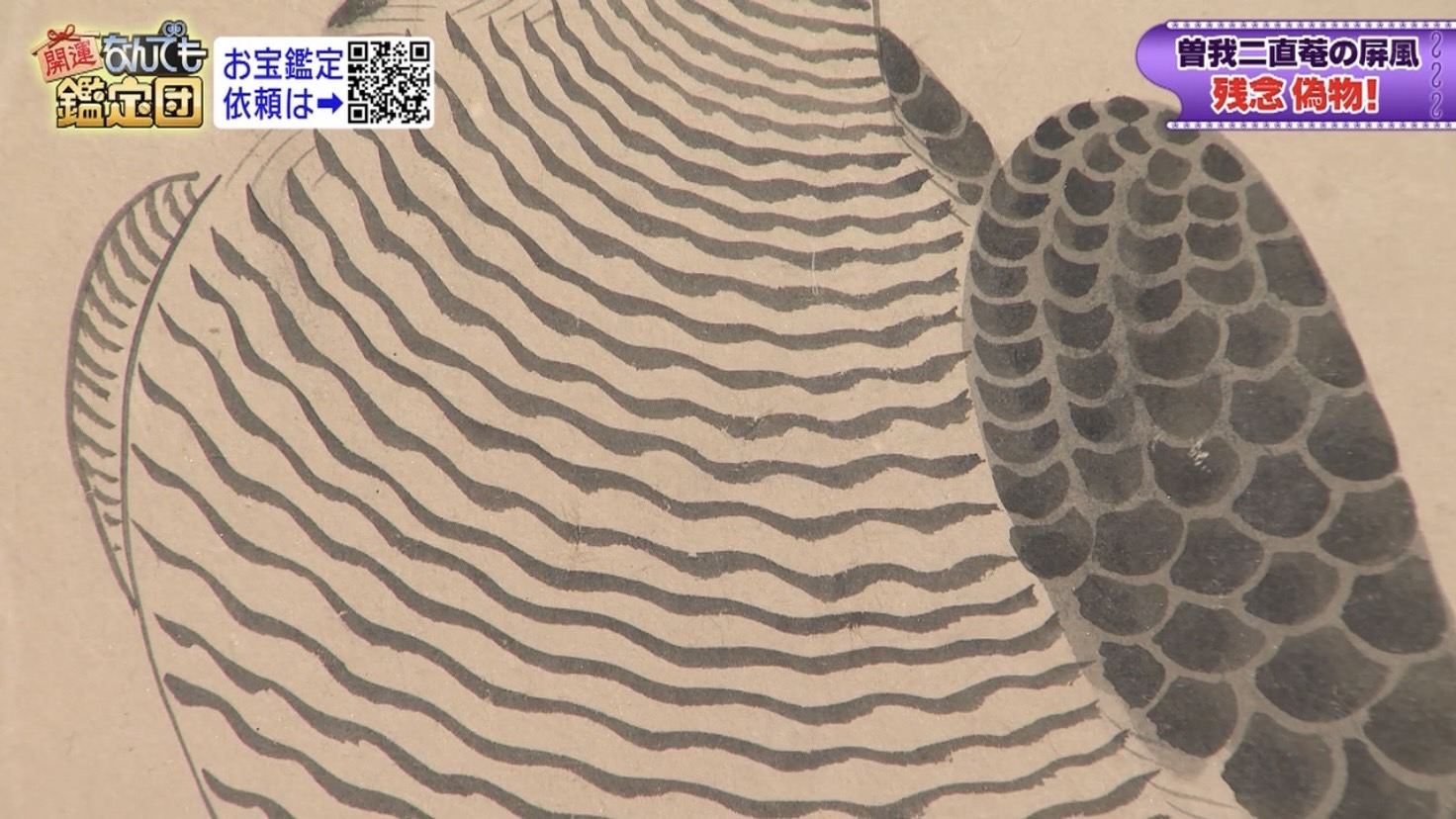

「鷹。胸の羽毛部分を波形の線で描いておりますけれども、平坦で単調です」

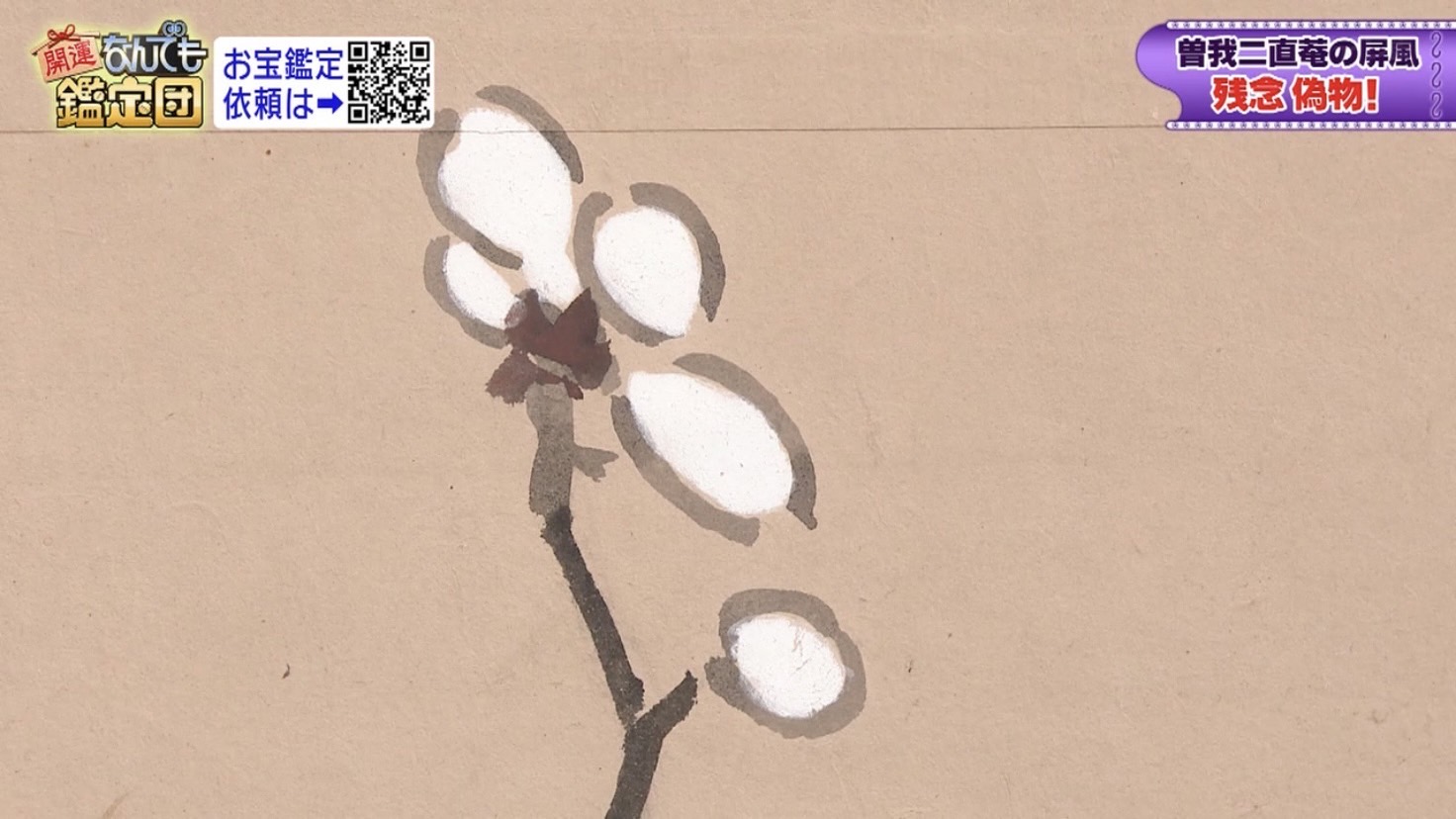

「梅の花。幹の部分を薄墨で描いて、小枝の部分を濃い墨で描く。立体感とか奥行き感を出すために、そういう描法を使うわけなんですけれども、ここでは全くその意味をなしていない」

「さらにこの時代は胡粉の白を使います。これは絵の具の白です」

「二直菴の本物の『鷹図』であれば1000万円ぐらい…」

今回の記事はここまでになります。