2025年11月23日にNHKで放送された「日曜美術館アートシーン」の展覧会紹介の内容をまとめました。

*画像出展元:テレビ番組「日曜美術館 アートシーン」より

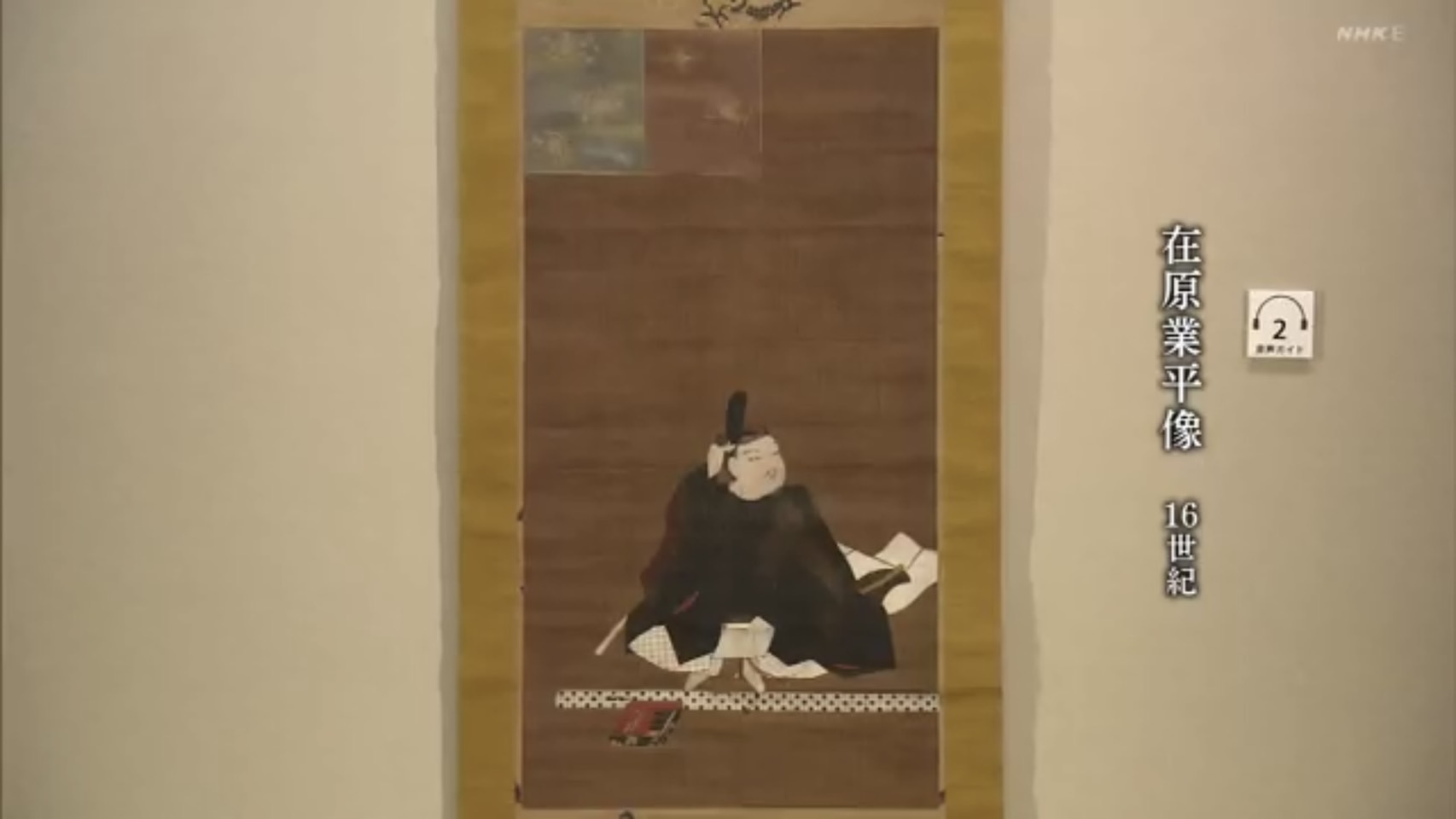

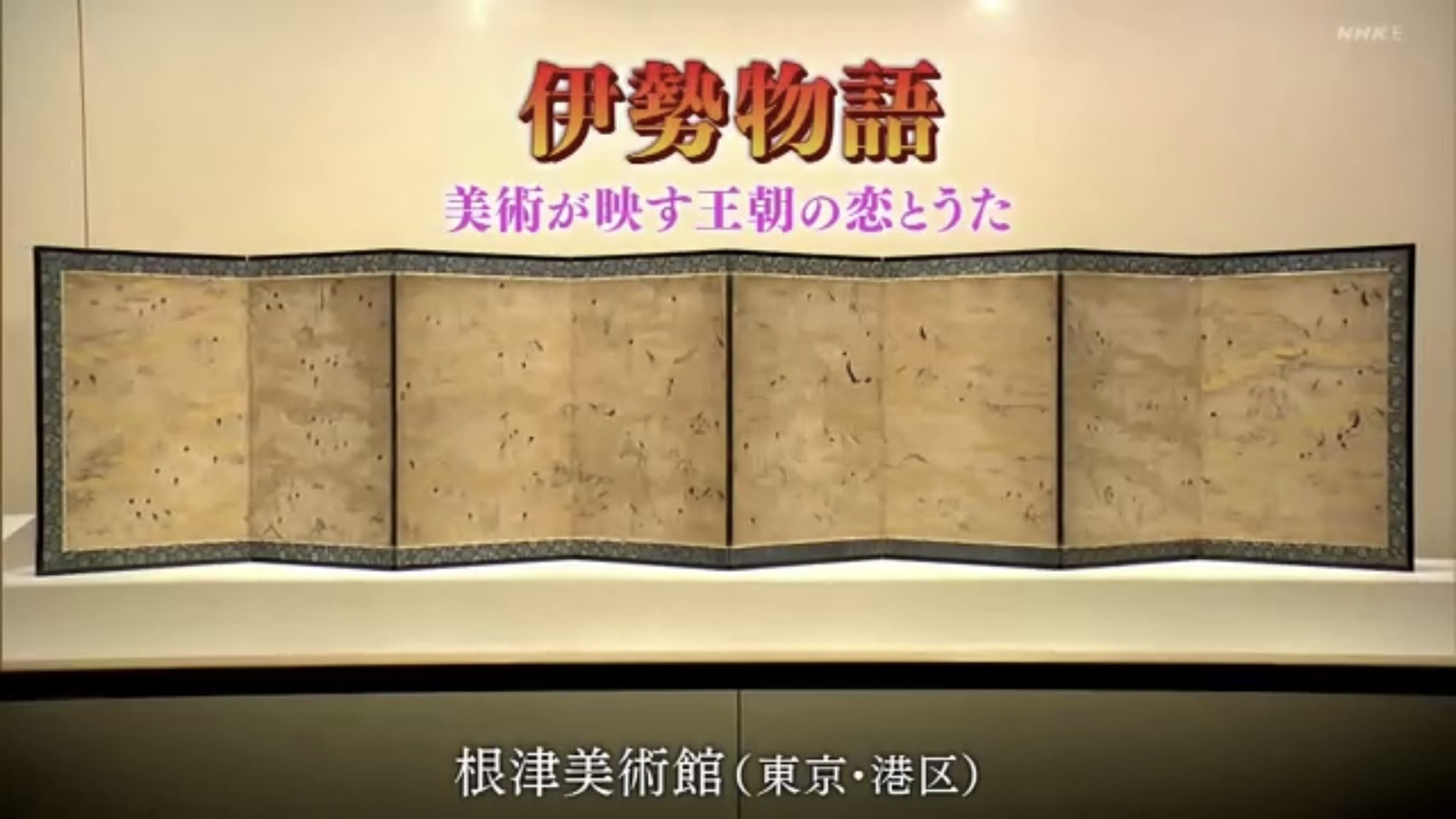

在原業平生誕1200年記念 特別展

伊勢物語 美術が映す王朝の恋とうた

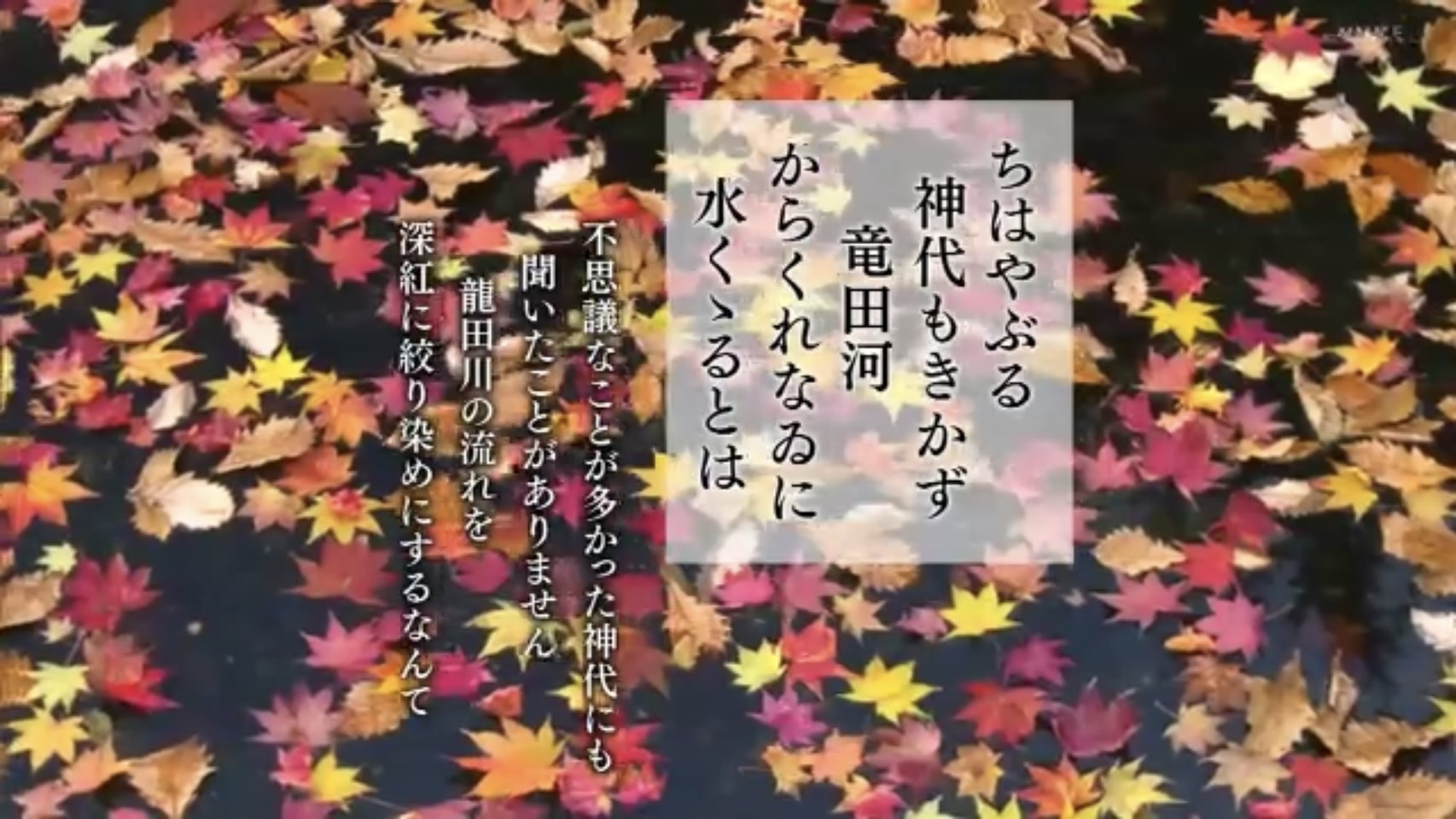

ちはやぶる

神代もきかず

竜田河

からくれなゐに

水くくるとは

百人一首などで知られるこの歌の作者は平安時代を代表する歌人・在原業平(825-880)。

皇族の出身だった業平は和歌の達人であると同時に美男子で、華やかな恋愛遍歴の持ち主としても知られています。

そんな業平の歌を中心とした短編物語集が『伊勢物語』です。

主人公の恋愛を中心とした一代記となっていて、「業平自身がモデルになっているのではないか?」ともいわれます。

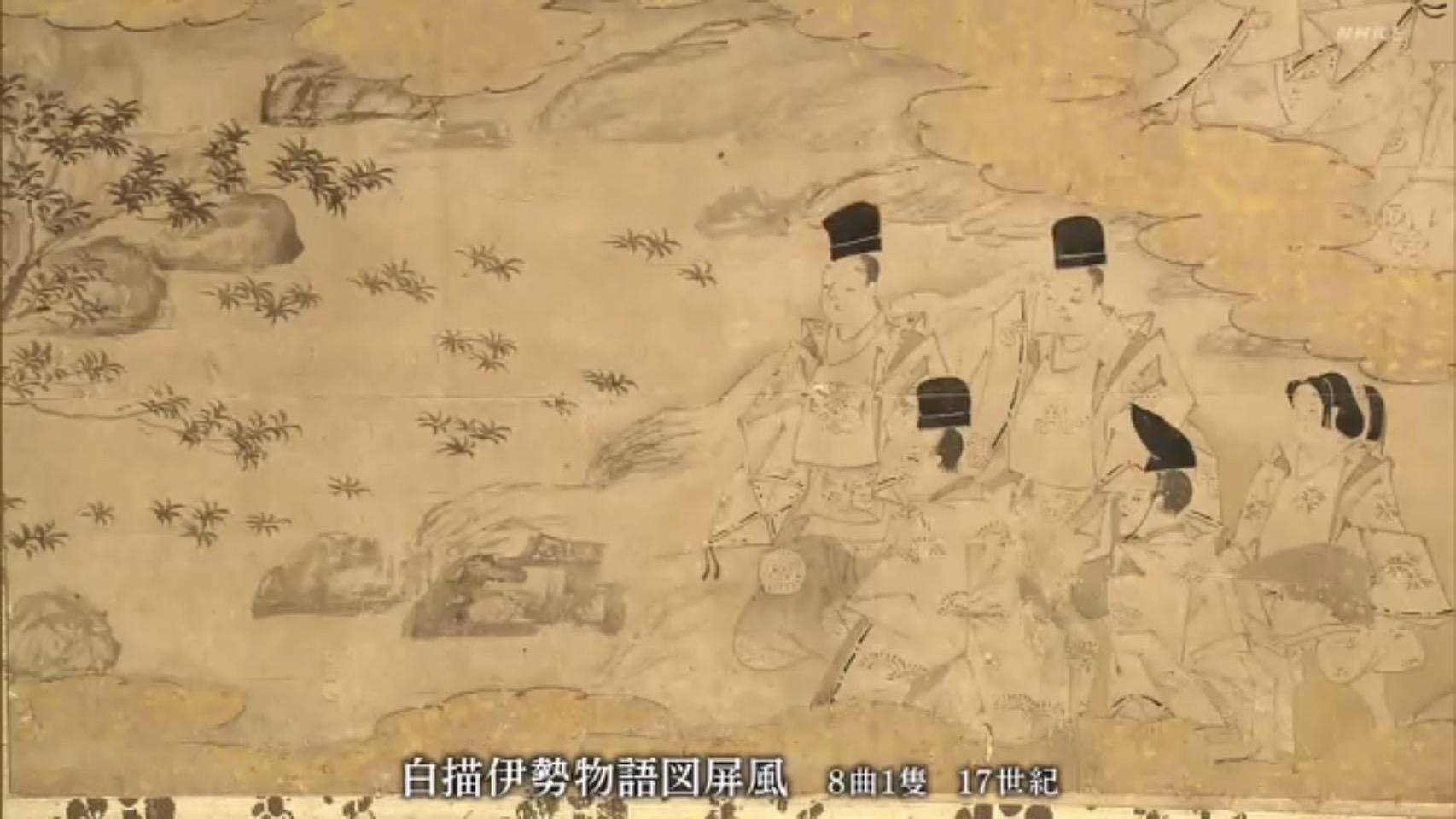

平安時代に花開いた王朝文化を今に伝える『伊勢物語』。

そこから生まれた絵画や書、工芸を一堂に集めた展覧会です。

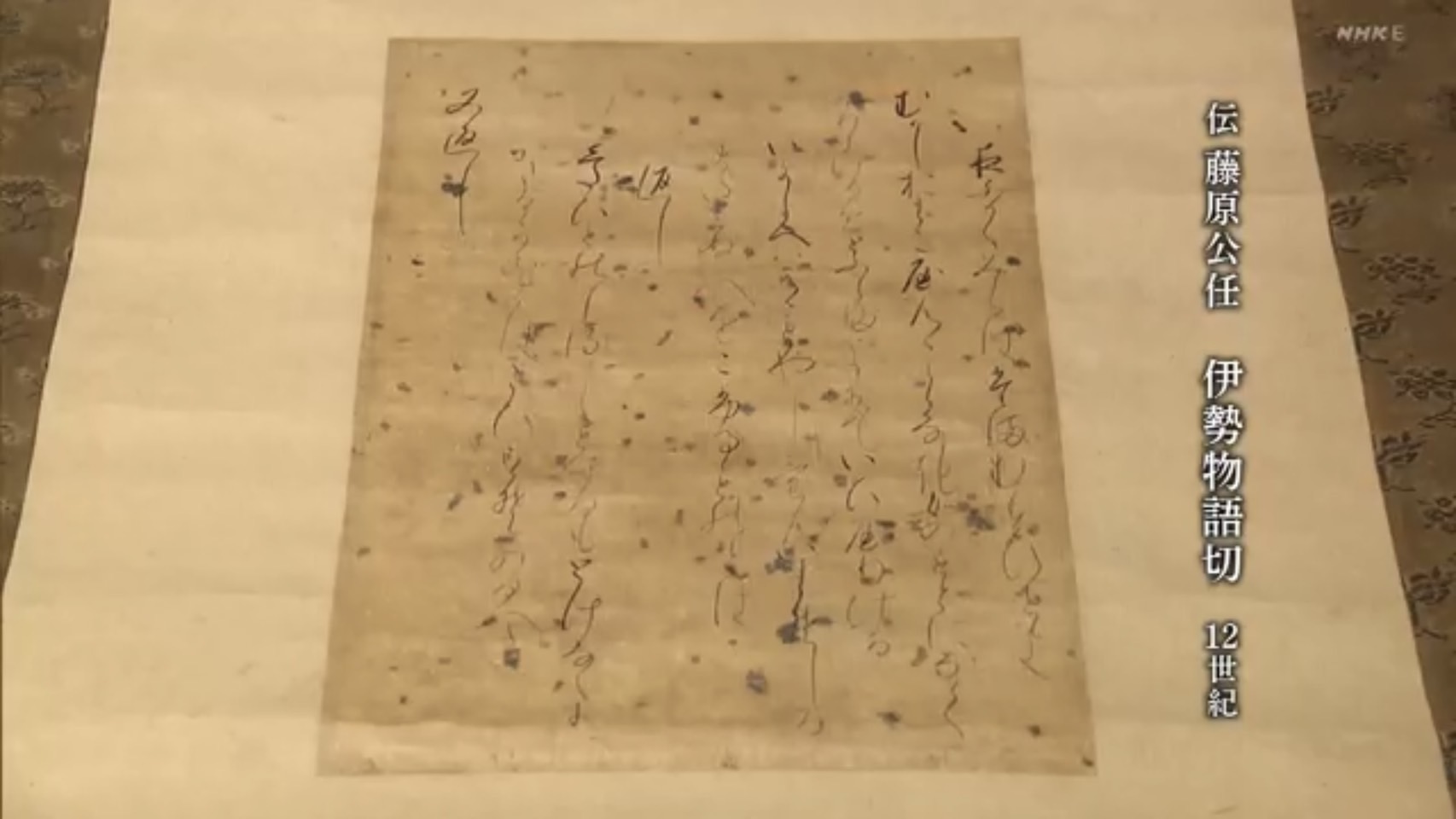

そもそも『伊勢物語』はいつ頃から絵画によって表現されるようになったのでしょう?

こちらは平安時代に書き写された現存最古の『伊勢物語』の断簡。

文字だけで絵は描かれていません。

しかし同じ平安時代に、既に絵巻が作られていたことがとある意外なものから分かるといいます。

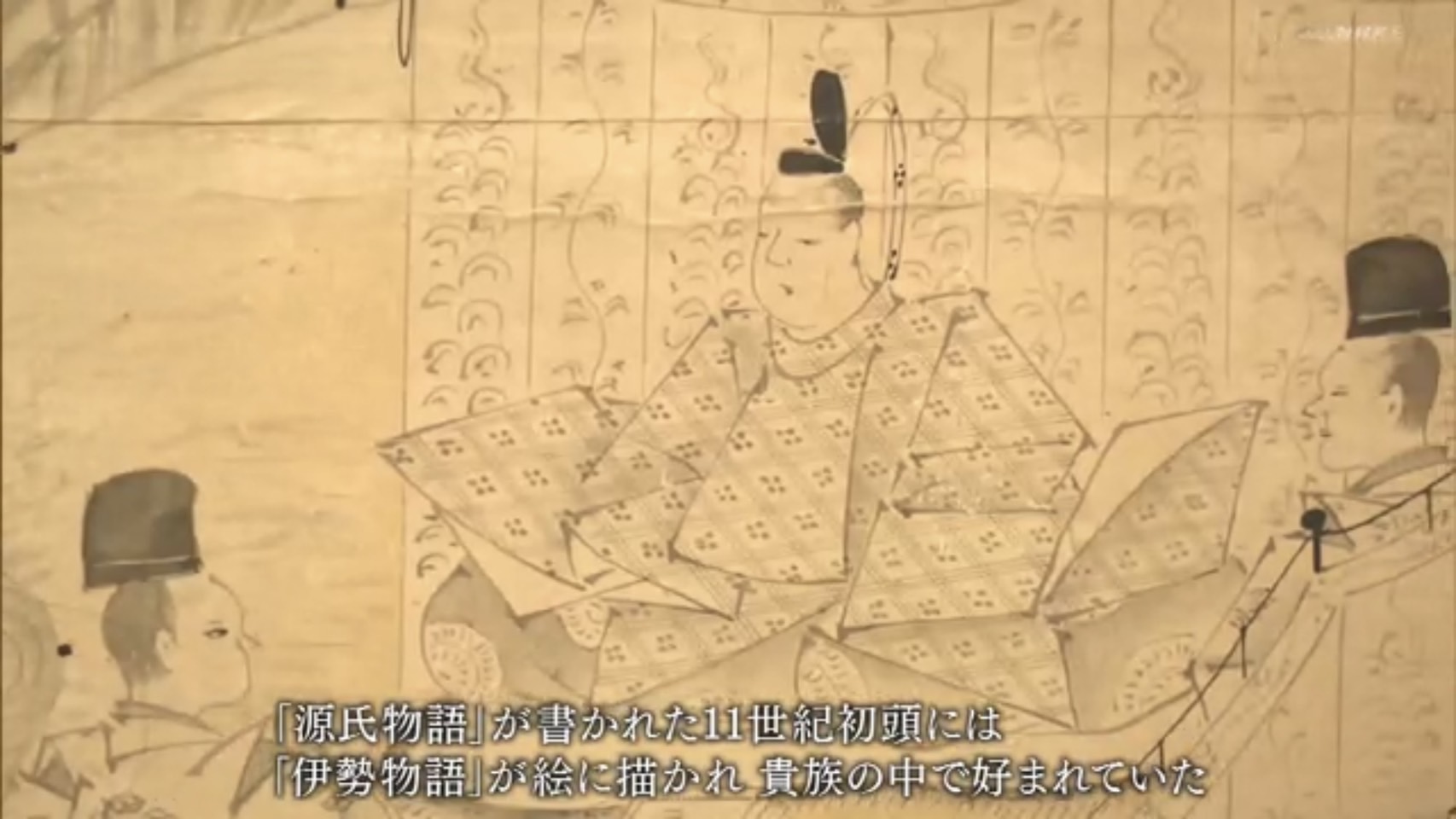

「紫式部の『源氏物語』の中に「絵合(えあわせ)」の巻というものがございまして、絵の優劣を競い合うという遊びを行うんですね。その中で源氏方の女御が出したのが『伊勢物語』の絵巻だったんです」

「これによって『源氏物語』が書かれた11世紀初頭には、『伊勢物語』が絵に描かれていたということが分かり、それが貴族の中でたいへん好まれていたってことも伺われます」

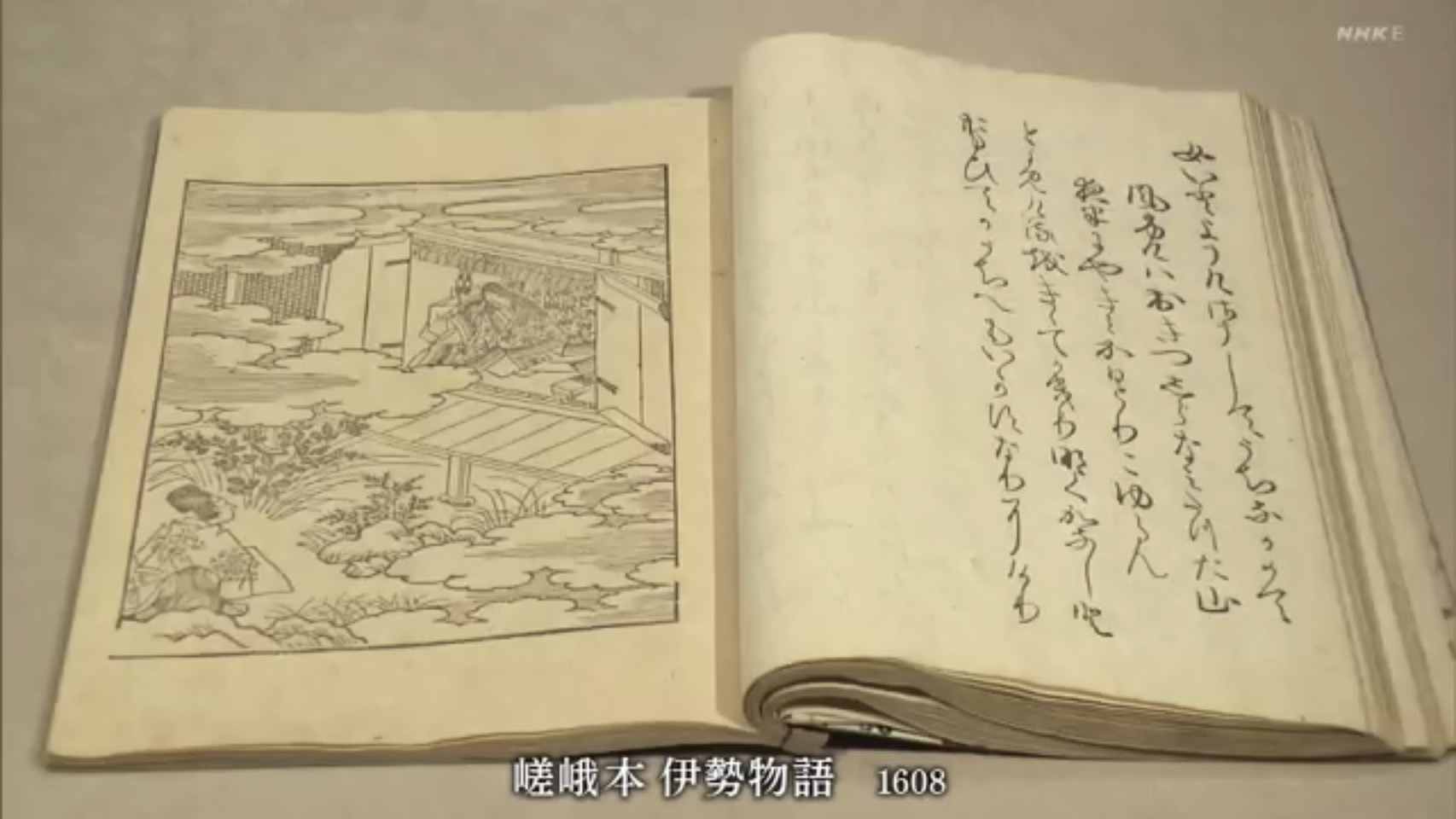

江戸時代に入ると嵯峨本と呼ばれる挿絵の入った書物が出版されて人気を博し、伊勢物語の絵も広まっていきました。

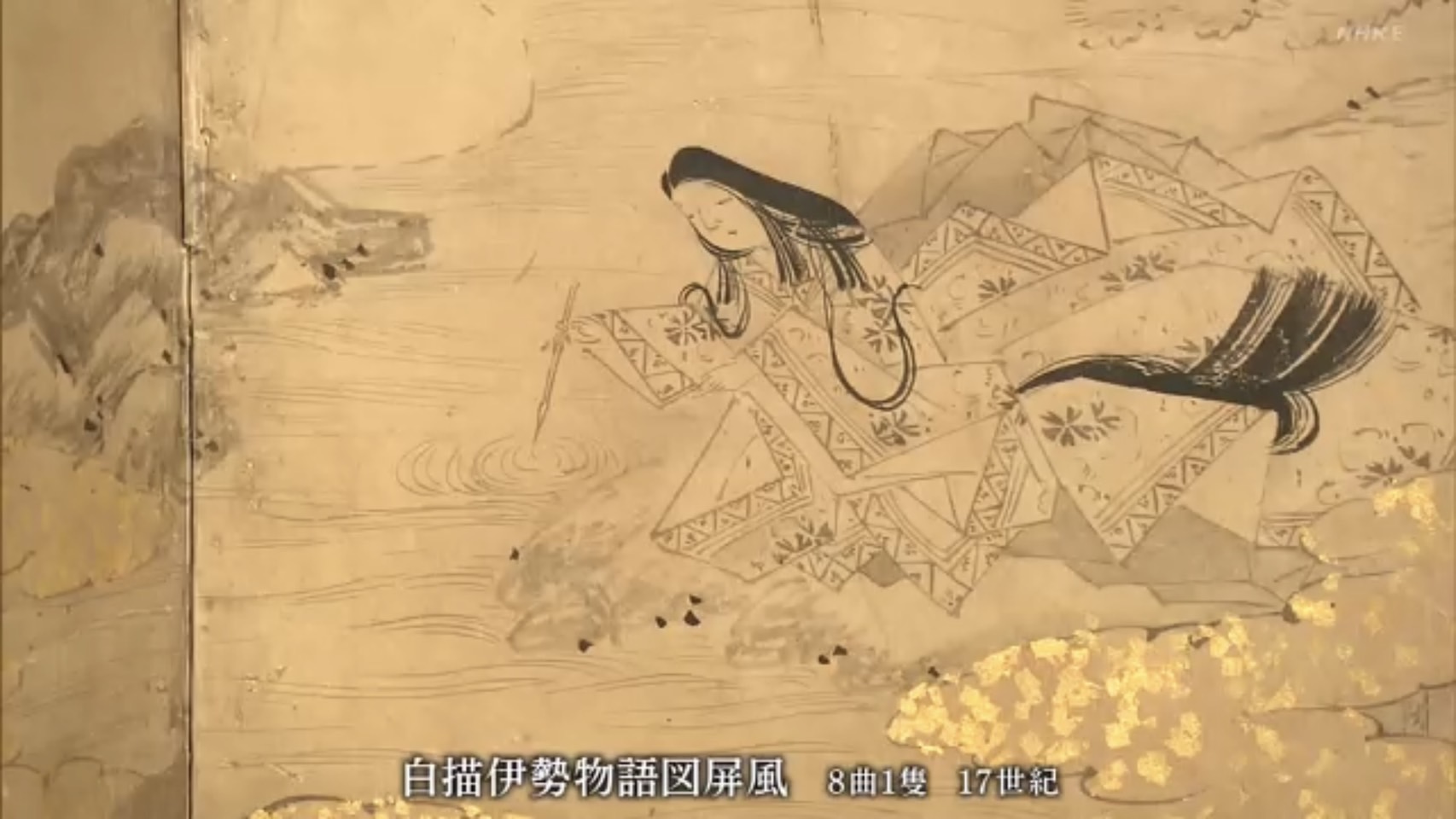

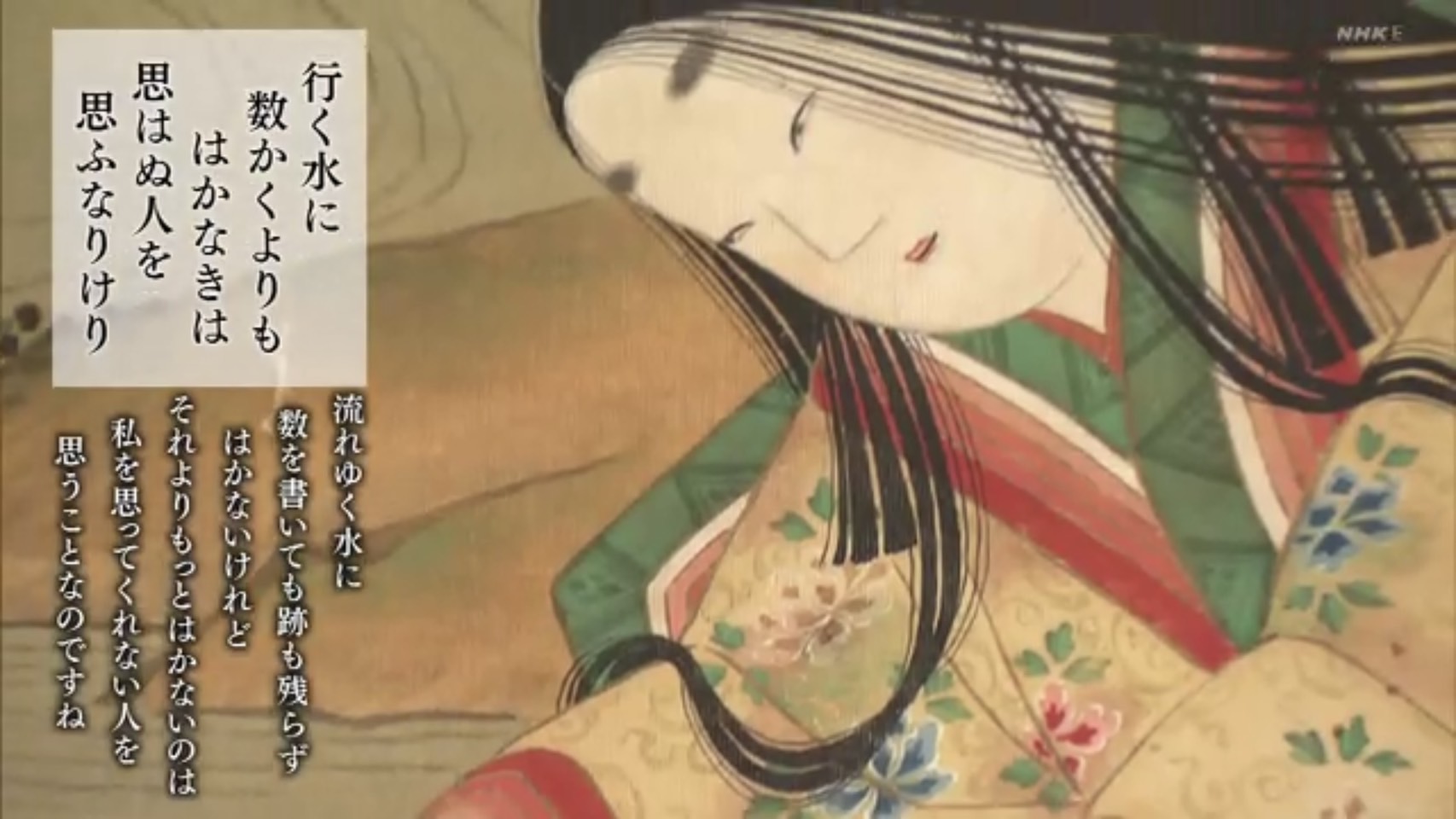

美しい装束を身に着けた女性が水面に筆で何かを書こうとしています。

行く水に

数かくよりも

はかなきは

思はぬ人を

思ふなりけり

去ってしまった男を恨む気持ちを詠んだ歌を絵にしたもの。

江戸時代の土佐派を代表する絵師・土佐光起の作品です。

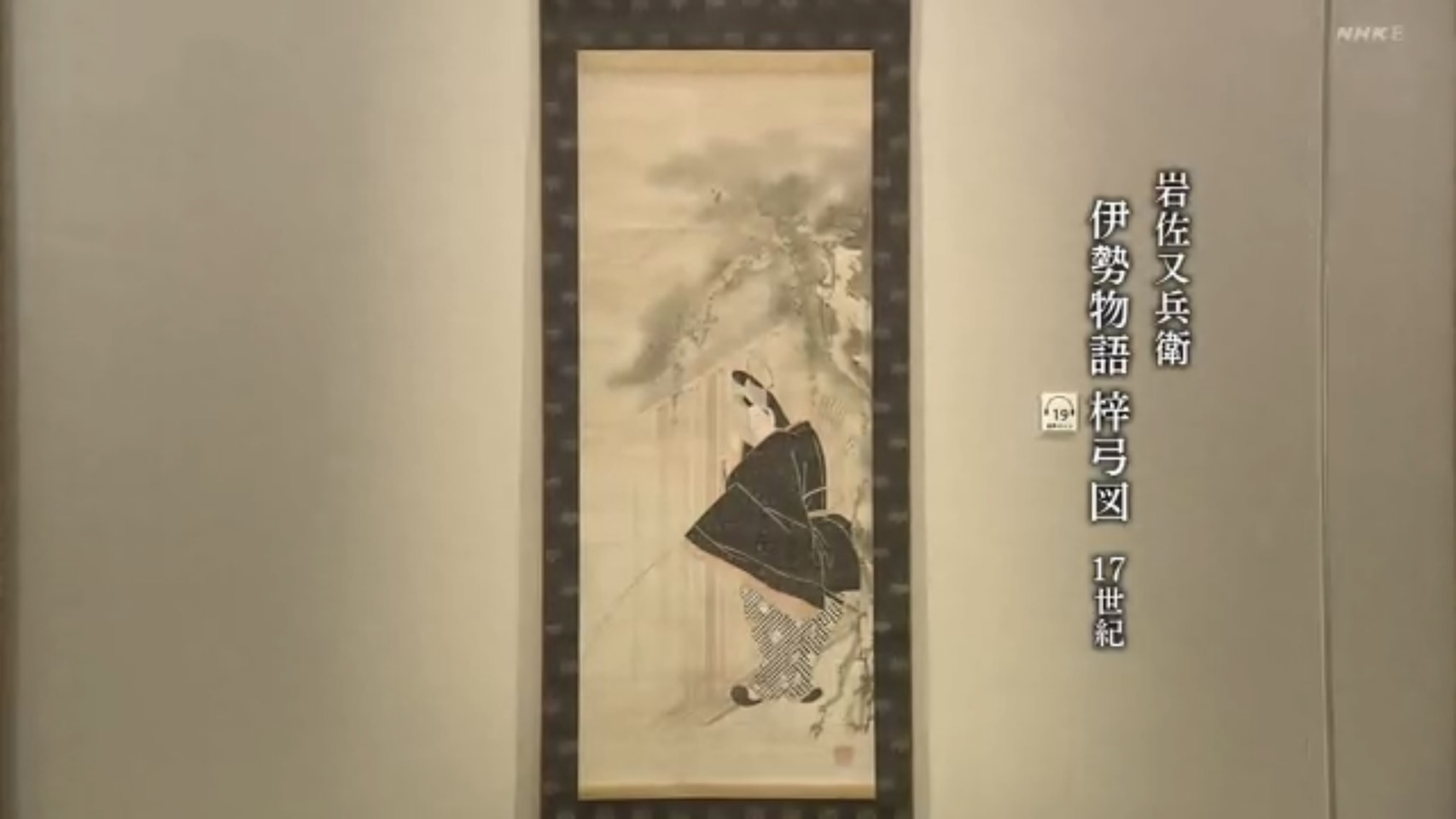

三年ものあいだ宮仕えをしていた男が、女の元に戻り「戸を開けてください」と頼む場面です。

しかし彼女は扉を開けずに歌を読みます。

あらたまの

年の三年を待ちわびて

ただ今宵こそ新枕すれ

閉ざされた門の前に一人佇む男の孤独感とやるせなさ。

国宝『洛中洛外図屏風(舟木本)』で知られる岩佐又兵衛の作品です

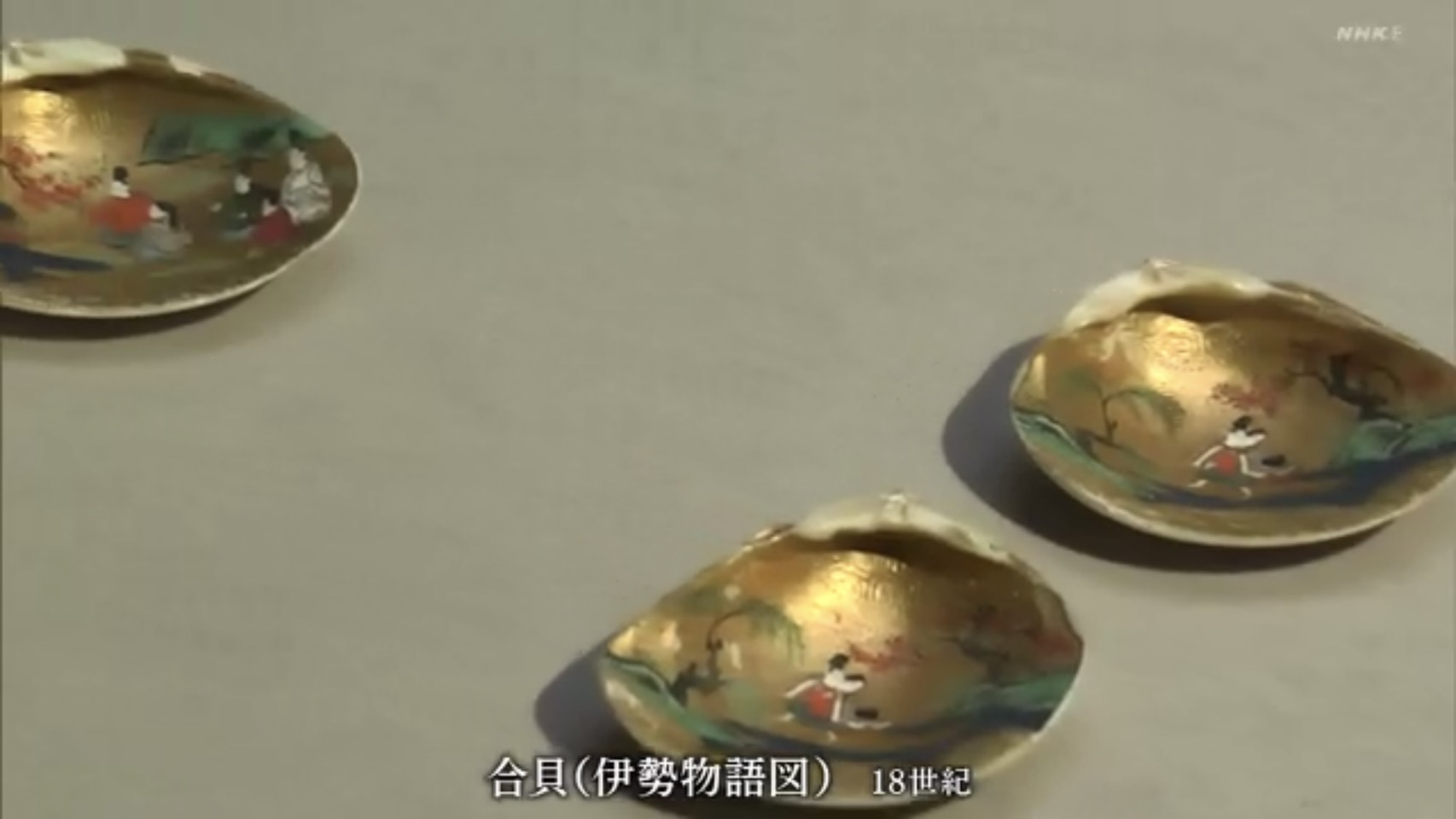

『伊勢物語』が生み出したのは絵画だけではありません。

こちらは貝合わせで用いられたハマグリの貝殻。

対になる貝に『伊勢物語』の同じ場面が描かれ、金雲には吉祥のモチーフである亀甲模様が施されています。

美術で読み解く、平安貴族達の思い。

東京港区の根津美術館で12月7日まで開催されています。

今回の記事はここまでになります。