2020年12月6日にNHKで放送された「日曜美術館」の【いつもそこに“名画”があった】の回をまとめました。

今回の記事はパート2になります。

前回のパート1はこちら☚からご覧いただけます。

番組内容に沿って、+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

見逃した方やもう一度内容を確認されたい方は是非ご覧になって下さい(^^♪

ロダンのブロンズ像と戦争

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

大原美術館が開館して10年ほどが経った頃、美術館に戦争の影が忍び寄ります。

入口まえに置かれていたロダンのブロンズ像、この像を戦争のために供出するようにと命令があったのです。

戦時下では、ありとあらゆる金属が兵器製造のために供出させられており、ブロンズ像も例外ではありませんでした。

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

美術館は作品をなんとしても守るべく奔走、文部大臣や県知事に歎願を繰り返しました。

「ブロンズ像は軍需工場で働く人々に感動を与えている。回収から除外して欲しい」

交渉の期間は半年にも及び、その甲斐もあり供出を免れる事になったのです。

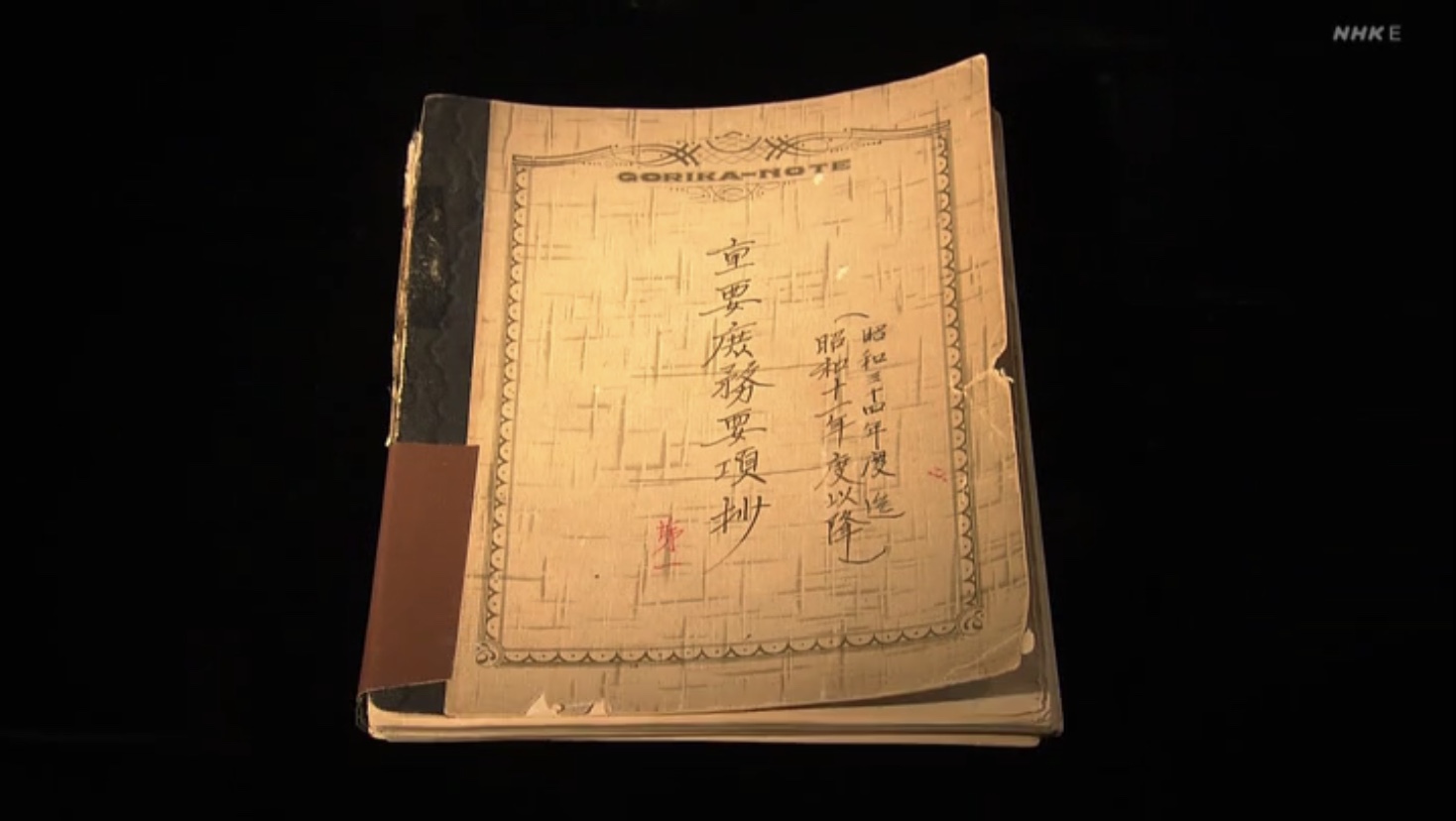

「2900万人とともに」より

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

当時農林学校に通っていた男子生徒の手記が残されています。

『戦時中の思い出』と題されたその手記には、次のように残されています。

彼は級友と炎天下のもと、リヤカーに野菜を満載して倉敷の街を行っていました。

そこで大原美術館に出会います。

真っ先に目に飛び込んだのは、ロダンのブロンズ像でした。

そこで彼の心には「平和だな」という気持ちが起こったといいます。

その時は戦時下、且つ本土決戦も叫ばれているような時代で、人々の心もすさみきっていたといいます。

そのような状況下にも、「なぜ平和の念が浮かんだのかは自身でも分からない」と綴られています。

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

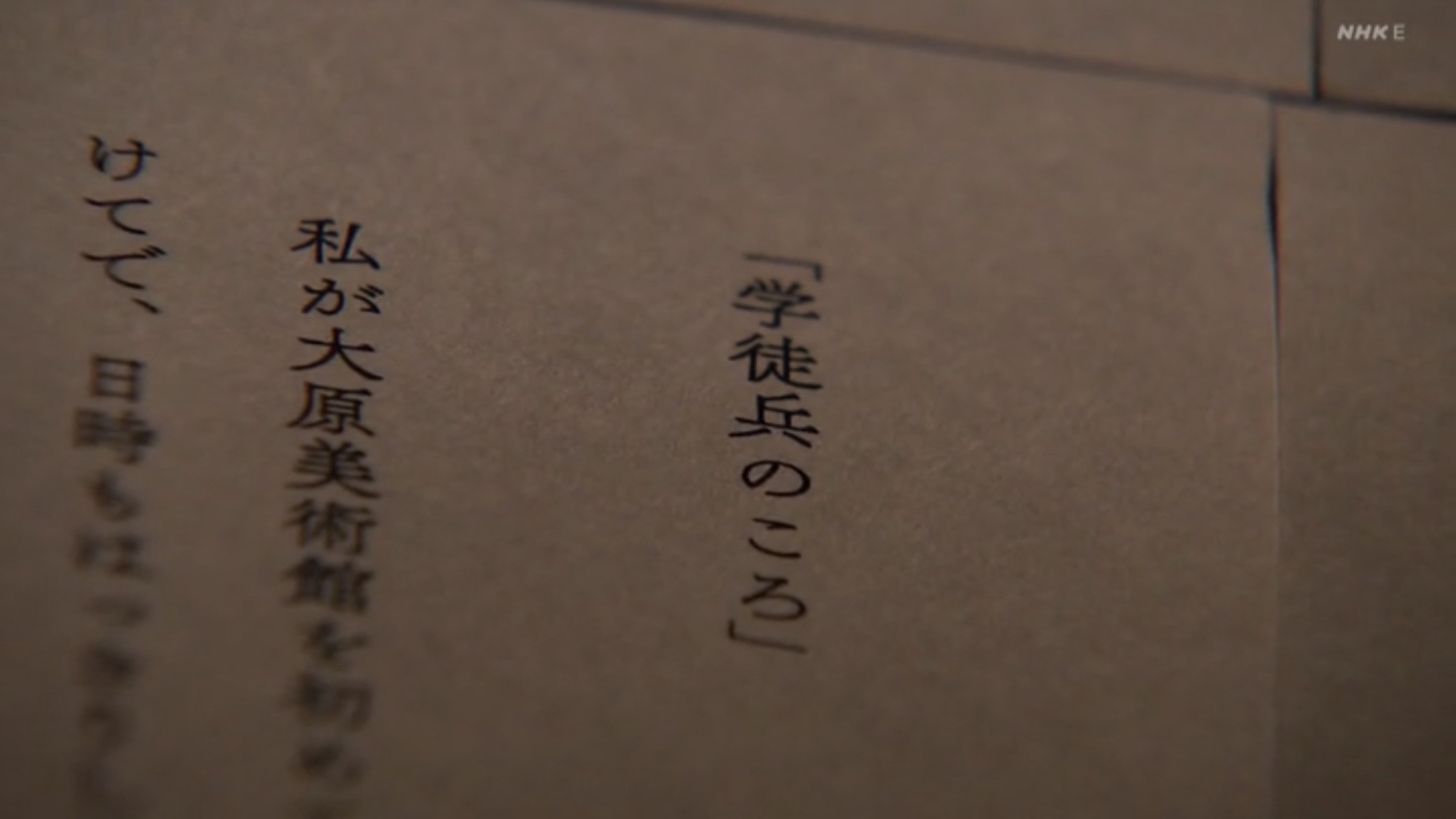

続いては二十歳の学生が残した手記です。

大原美術館を訪れたのは、学徒出陣で陸軍への入隊を控えた2日前でした。

その時美術館で、何を見て何を思い、そして何を感じたかの記憶は残っておらず、覚えているのは静まり返った館内の雰囲気だけだといいます。

しかしそれにより、彼の心の中の「大事なものが満たされた」といいます。

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

手記を朗読した美村里江さんは、「戦時中の人の心にやっぱり美術は重要だったんだ」と感じたといいます。

大原美術館館長の高階さんによると、美術館の役目として、もちろん”誰”の作品で”いつ”といった美術史的な部分と、見に来た人に”美術を通して生きる力を与える部分”があるといいます。

ですので、大原美術館は戦時中でも、なるべく多くのお客様に作品を見て頂くというようにしていました。

戦後の美術作品と

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

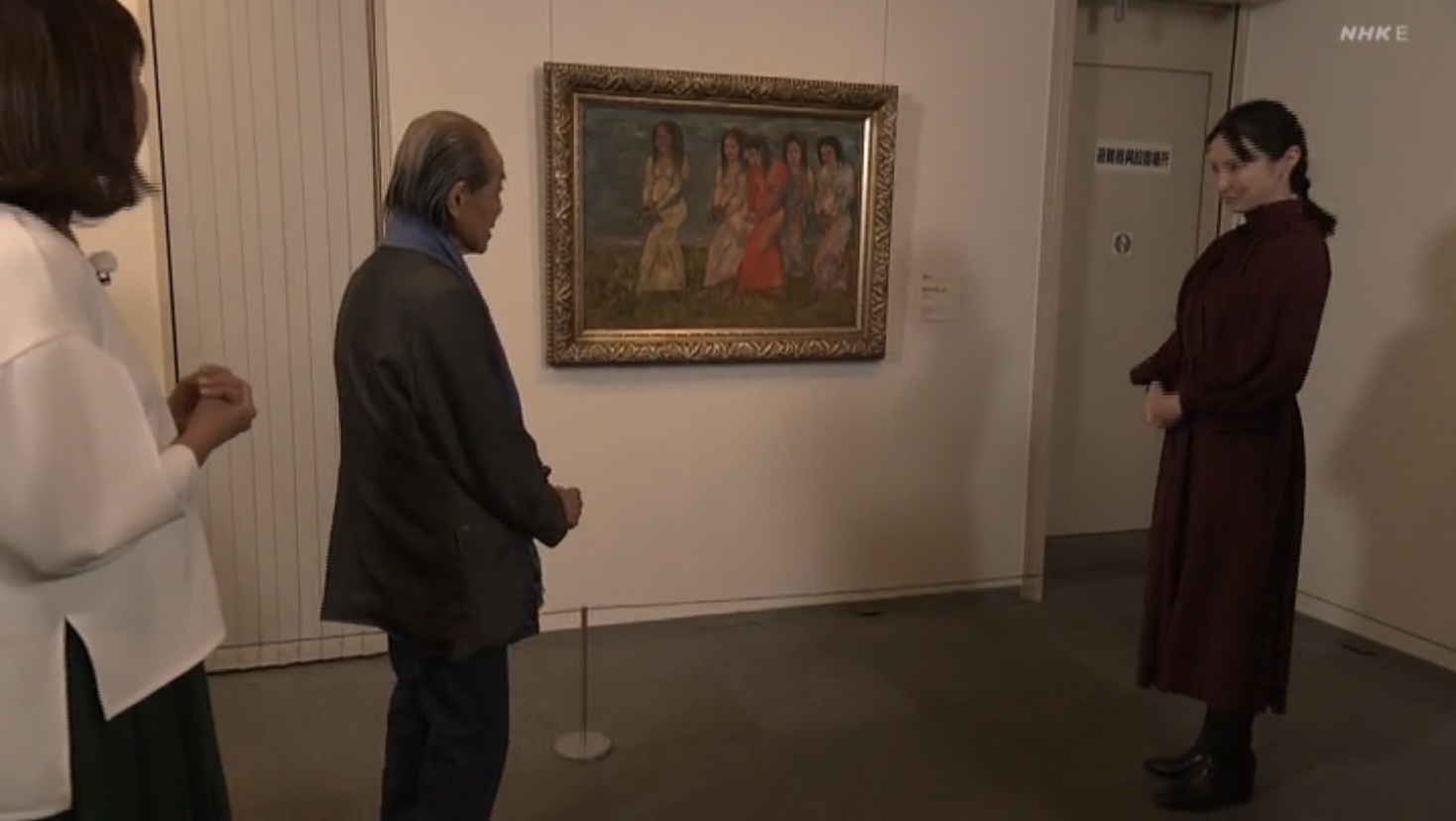

大原美術館の2階部の展示室は、主に戦後の美術作品が展示されています。

マティスやモディリアーニ、デ・キリコ、そしてピカソといったこちらも巨匠たちの作品が並びます。

戦後の作品を収集したのは大原孫三郎の一人息子である、大原總一郎(そういちろう、1909-1968)です。

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

こちらは当時日本ではまだ無名だったフランス人画家、ジャン・フォートリエ(1898-1964)の作品です。

《人質》と題されたこの作品では、ナチスドイツの占領下のパリで捕らえられた、レジスタンスの悲惨な姿が描かれています。

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

ジャクソン・ポロックは20世紀のアメリカで活躍した画家です。

床に置いたキャンバスに絵具を垂らして描く技法を編み出し、「アクション・ペインティング」の第一人者と言われました。

《頭蓋骨のある静物》ピカソ

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

こちらはピカソの作品です。

”死”を象徴する頭蓋骨と”生”の象徴の花が印象的に描かれています。

この作品はピカソが友人を亡くした時に、そのショックを受けて描いた作品です。

ピカソは生命力に溢れた作品を描く、いわば”生きる力の画家”ですが、それは逆に”死”というものに敏感に反応する人でもあったのです。

戦後という時代は、人々が「死」を身近に感じたその直後の時代でした。

そしてピカソのこの作品も「死」をテーマにしています。

共通する点がある一方で、この作品に描かれた”花”の持つ「生のエネルギー」を戦後の疲れた人々に感じ取ってもらいたい、という思いからこの絵は購入されたのです。

大原總一郎氏

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

戦後の大原美術館の運営は、大原總一郎が行っていました。

彼は美術に造詣が深く、自身の審美眼でコレクションを充実させていきました。

そこには独自の哲学がありました。

「美術館は常に生きて、成長しなければならない」

その哲学の元、總一郎はまだ日本では一般に受け入れられていない、新進気鋭のアーティストの作品を積極的に収集したのです。

《信仰の悲しみ》関根正二

《信仰の悲しみ》1918年

関根正二

大原美術館蔵

関根正二(1899-1919)は明治から大正にかけて活躍した日本の洋画家です。

二十歳の若さでこの世を去っている事もあり、作品数が非常に少ない画家です。

この作品が大原美術館に収蔵されたのは、彼が亡くなって50年以上経った頃でした。

その時はまだほとんど知られていなかった、この《信仰の悲しみ》を總一郎は見て、購入を即決したといいます。

おそらく總一郎にとって、何か心に訴えかけるものがあったのでしょう。

この《信仰の悲しみ》は、”抑えきれない悲哀”や”自分に訴えるもの”を絵にした作品だと館長の高階氏は言います。

「人をやさしく包む空間」(大原美術館編「2900万人とともに」より)

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

この作品にまつわる手記も番組では紹介されました。

とある初老の男性が「若い時に自殺を考えて、ふらふらと倉敷にやってきた」と語ります。

その男性は引き寄せられるように大原美術館に入り、そこで関根正二の《信仰の悲しみ》と出会い、その時に「自分は死んではいけないんだ」と気持ちがわき上がってきたのです。

「あの絵画の魂のようなものが自分を救ってくれたのかもしれない」

以降も毎年同じ時期に男性は大原美術館に足を運んだといいます。

しかしその後《信仰の悲しみ》と向き合っても、死ぬことを思いとどまらせるほどの強烈な発信は感じられなかったといいます。

「芸術はそういうものであり、それでいいのだと私は思う」

初老の男性から話を聞いた筆者は、ひとりの人間の人生に、美術館と作品が深くかかわっている事を改めて感じられた、と結んでいます。

画像出展元:テレビ番組「日曜美術館」より

館長の高階氏は「絵も人間と同じ一つの生命体」であり、見るたびに違うものを感じさせるものだと言います。

”何度も美術館に足を運ぶこと”でしか得られない経験もあるのです。

今回の記事はここまでです。

パート3へと続きます。

こちら☚からご覧いただけます。

コメント

[…] 今回のパート1の記事は以上になります。 パート2へと続きます。 こちら☚からご覧いただけます。 […]

[…] 今回の記事はパート3になります。 前回のパート2はこちら☚からご覧いただけます。 […]