2025年11月11日にテレビ東京で放送された「開運!なんでも鑑定団」の【江戸初期に活躍した絵師 土佐光起の屏風】についてまとめました。

番組内容に沿って、それでけでなく+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

*画像出展元:テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」より

土佐派の隆盛と衰退

土佐光起(1617~1691)は江戸時代初期に活躍した絵師で、”土佐派中興の祖”である。

土佐派とは平安時代に始まった日本画の伝統様式、やまと絵を継承する流派である。

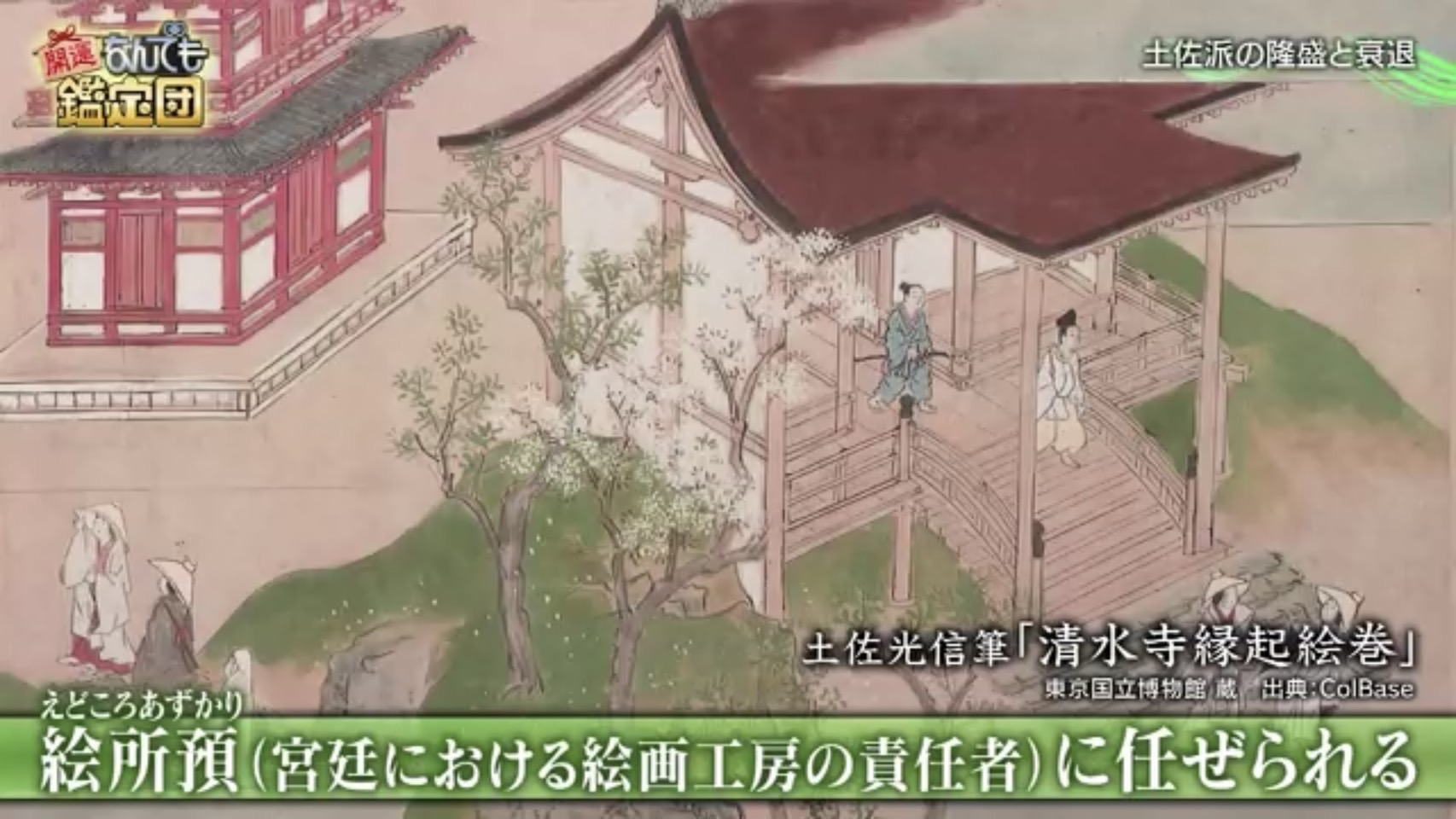

柔らかい筆致で物語絵や寺社の縁起絵巻などを生き生きと描き、隆盛を誇った。

南北朝時代には絵所預(えどころあずかり)、つまり宮廷における絵画工房の責任者に任ぜられ、以後200年にわたりその職を世襲。

大いに権勢を振るった。

しかし、やがて新たな流派である狩野派が台頭。

漢画の画法を取り入れた勇壮な画面構成が武士に好まれ、土佐派を凌駕していく。

さらに1569年、織田信長に仕えた土佐派の嫡男・土佐光元の元に悲劇が起こる。

光元が但馬攻めに加わり戦死したことで、絵所預の地位まで失ってしまう。

傍系の土佐光吉は堺に下り、細々と画業を続けたが、狩野派の下請けに甘んじる他生きるすべがなく、かつてない屈辱を味わった。

土佐派中興の祖 土佐光起

この光吉の孫が土佐光起その人で、彼にとって土佐派再興は悲願であった。

18歳の時に父と共に京へ上り、絵所預復職を嘆願するも却下されてしまう。

しかし光起は決して諦めることなく、ひたすら腕を磨いた。

そして京へ上って20年後、遂に絵所預奪回を成し遂げたのであった。

《鷹飼図》は鷹の飼育の様子を描いたもの。

華麗な色彩と繊細な筆致は土佐派の正統そのものであり、実にたおやかで気品に満ちている。

その一方で時代の求めに応じるべく漢画や狩野派、さらには琳派の技法も果敢に取り入れ、幅広い画題に挑戦。

伝統に創意を加え、新たな土佐派の様式を生み出した。

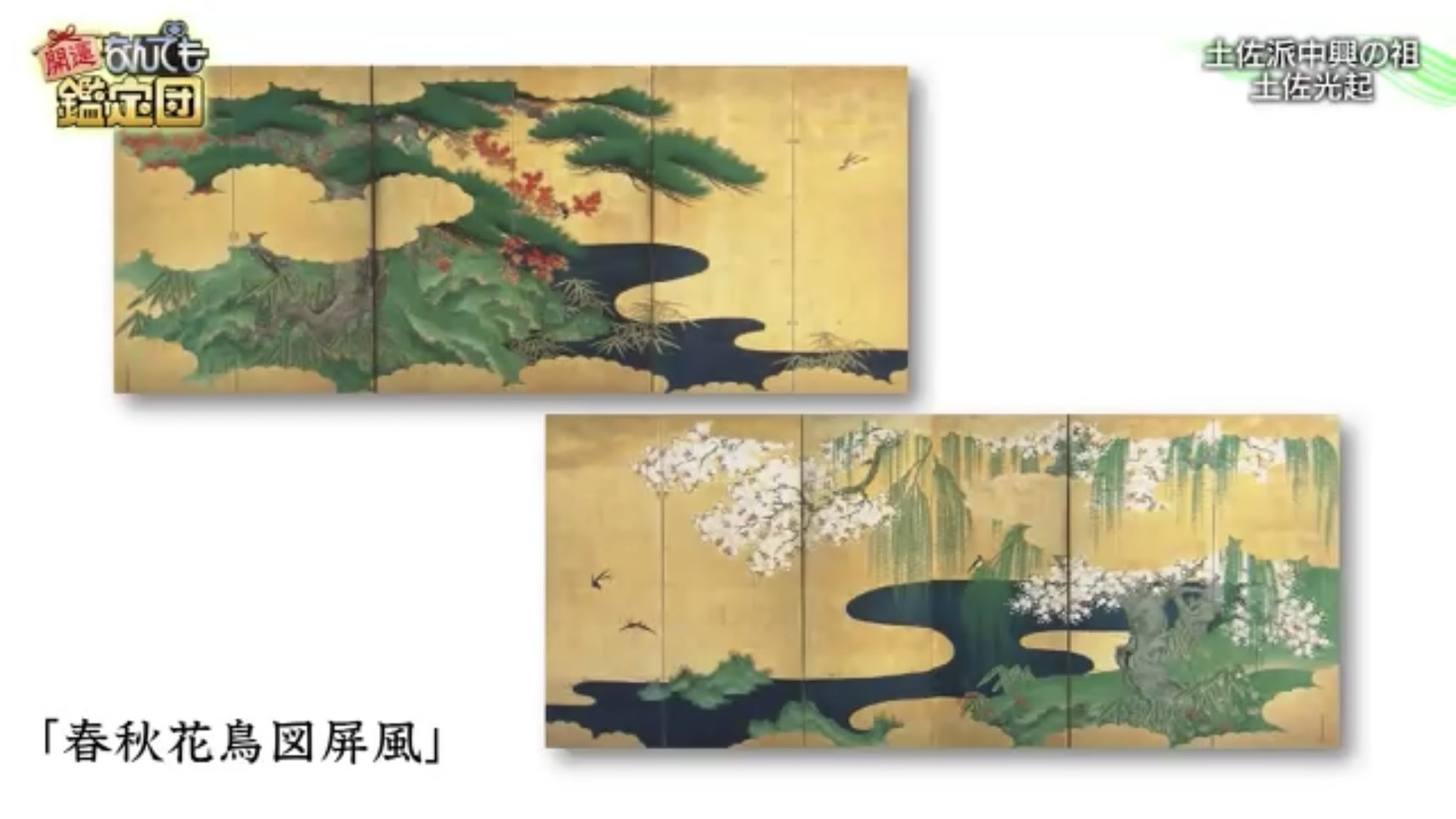

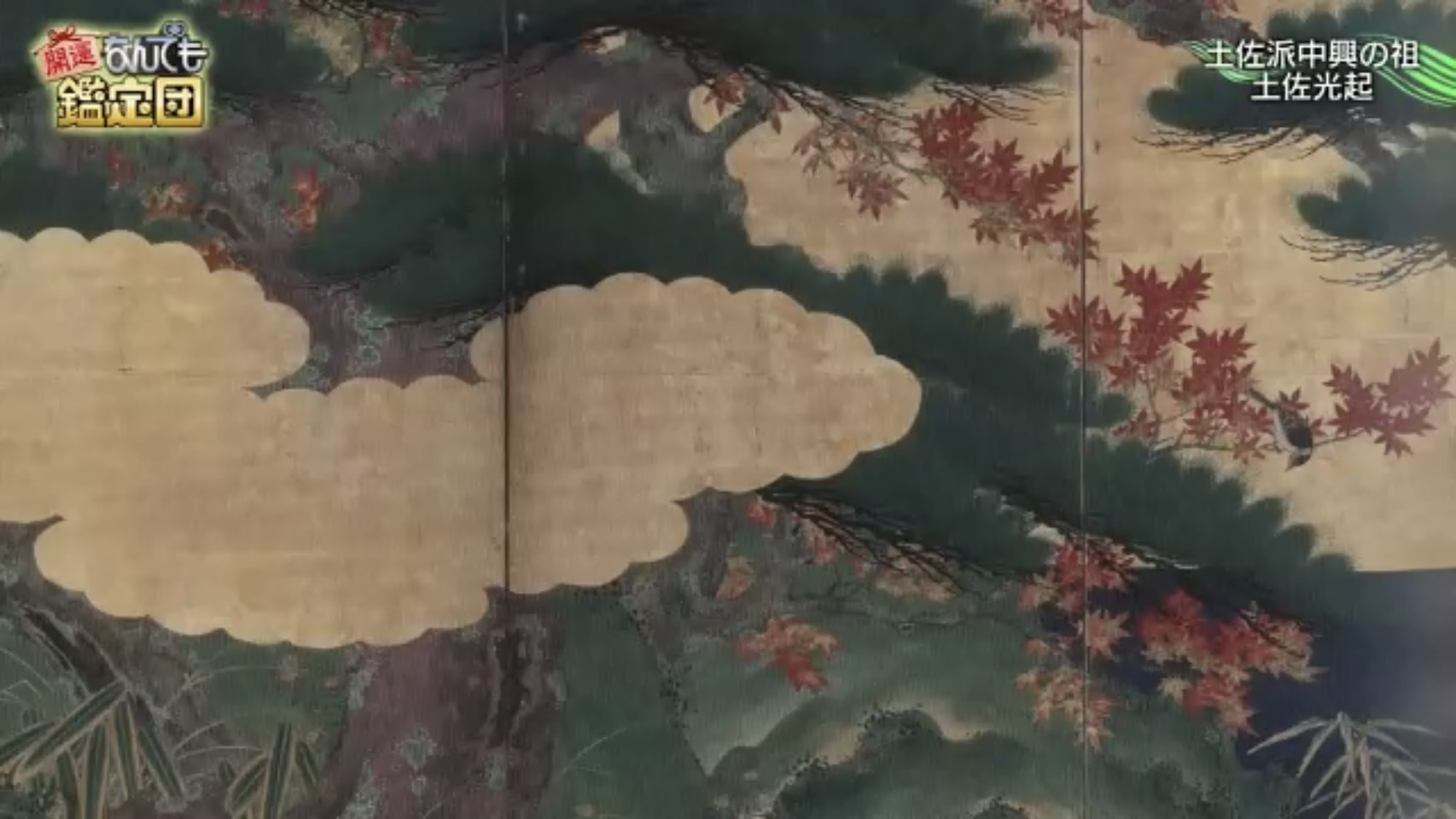

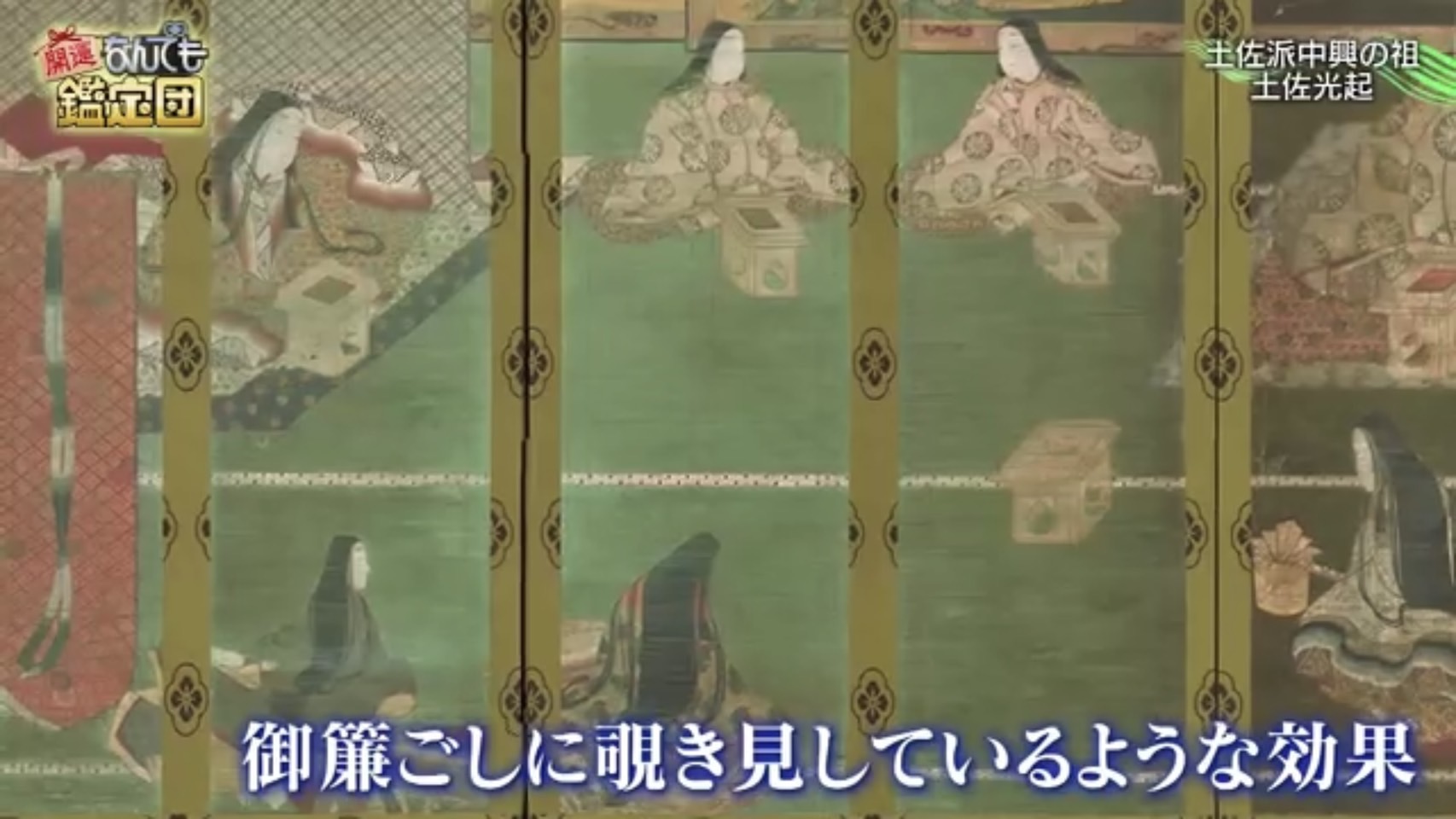

例えばこちらの《春秋花鳥図屏風》。

こちらの木々は狩野派の如く力強く描かれており、

またその色彩は琳派を思わせるほど濃密である。

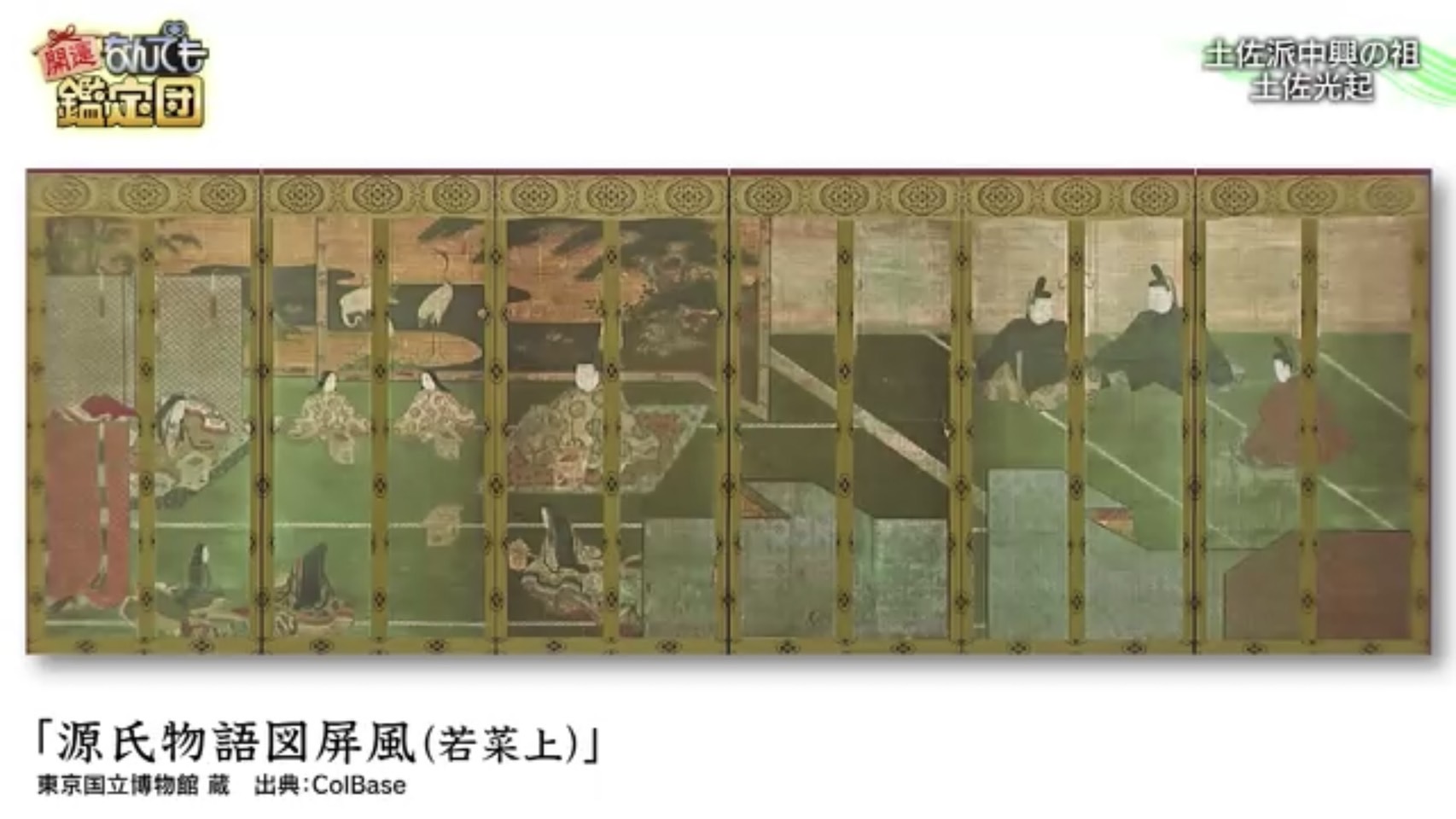

またこちらは『源氏物語』の一場面、「若菜上」を描いたもの。

画面を遮るように縦に表具ぎれが張られており、その間には非常に細い緑色の横線が幾筋も引かれている。

これは御簾、すなわち簾越しに貴族の営みを覗き見しているかのような効果を狙ったもので、実に斬新である。

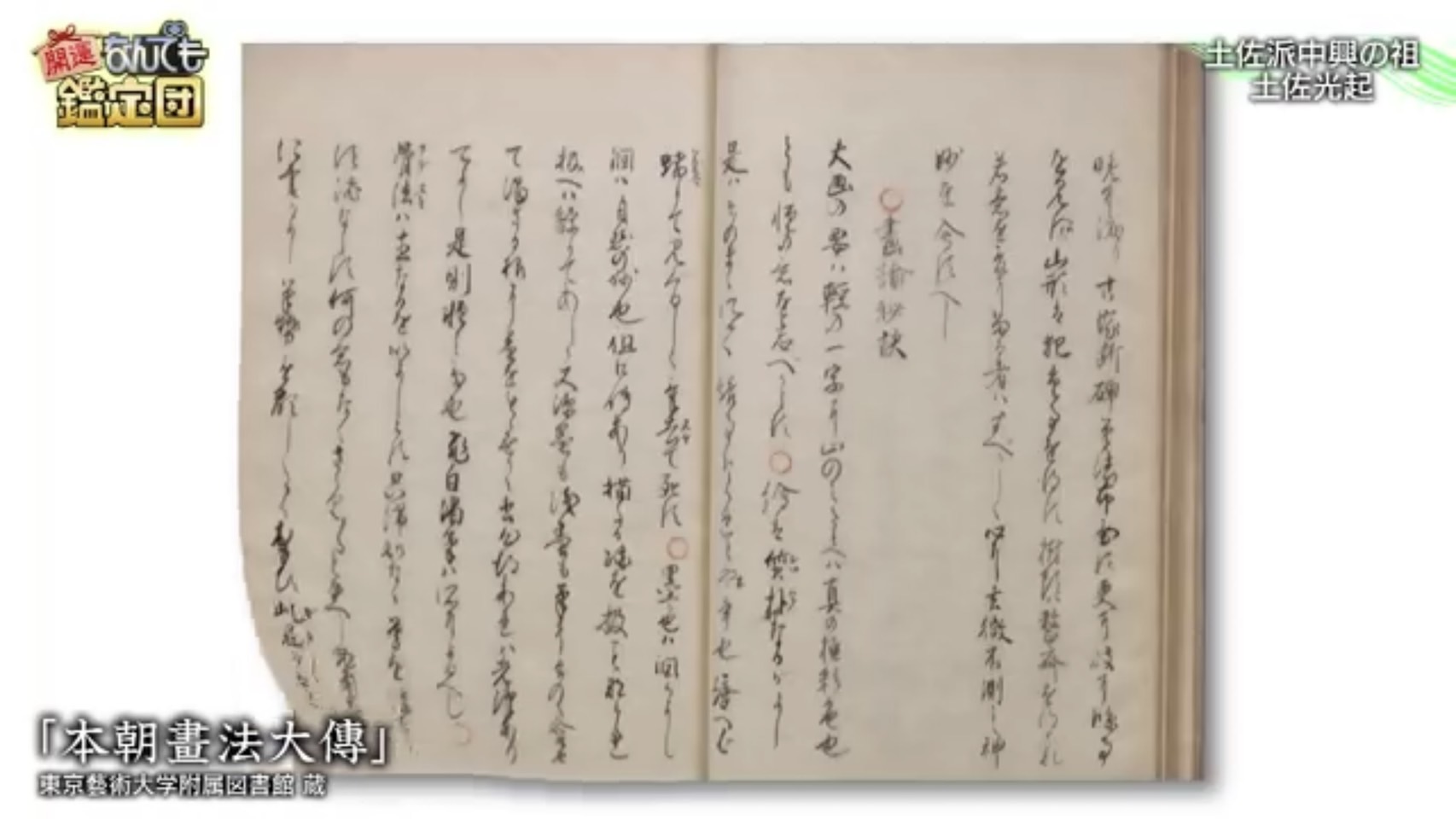

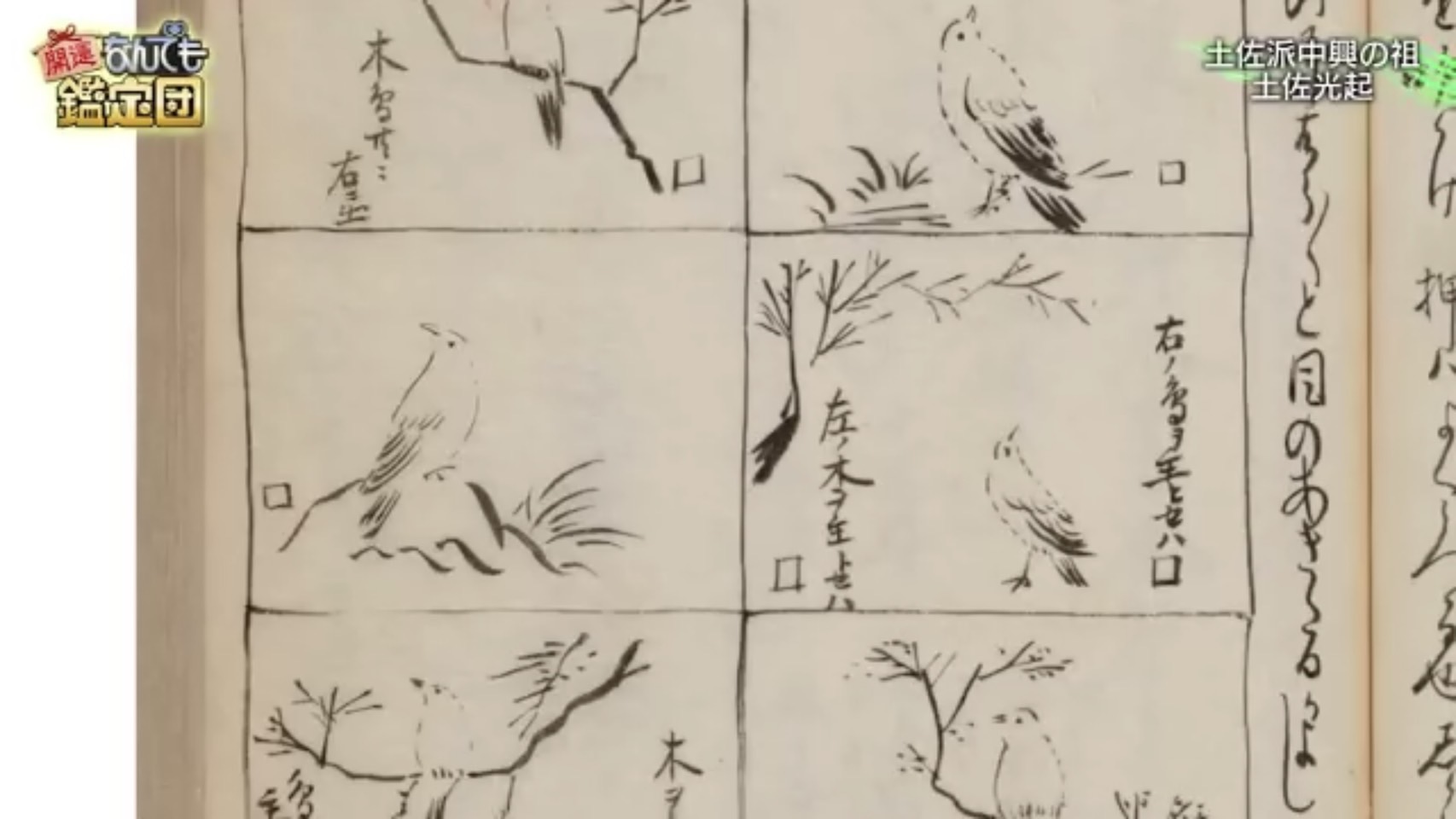

光起は死の前年、『本朝画法大伝』を書き記している。

これは土佐派の技法・筆・顔料について事細かに解説した指南書だが、従来一派の画法は門外不出。

それらはすべて口伝されるのみだった為、指南書がつくられること自体、極めて異例のことであった。

光起は土佐派の存続を心から願ったのであろう。

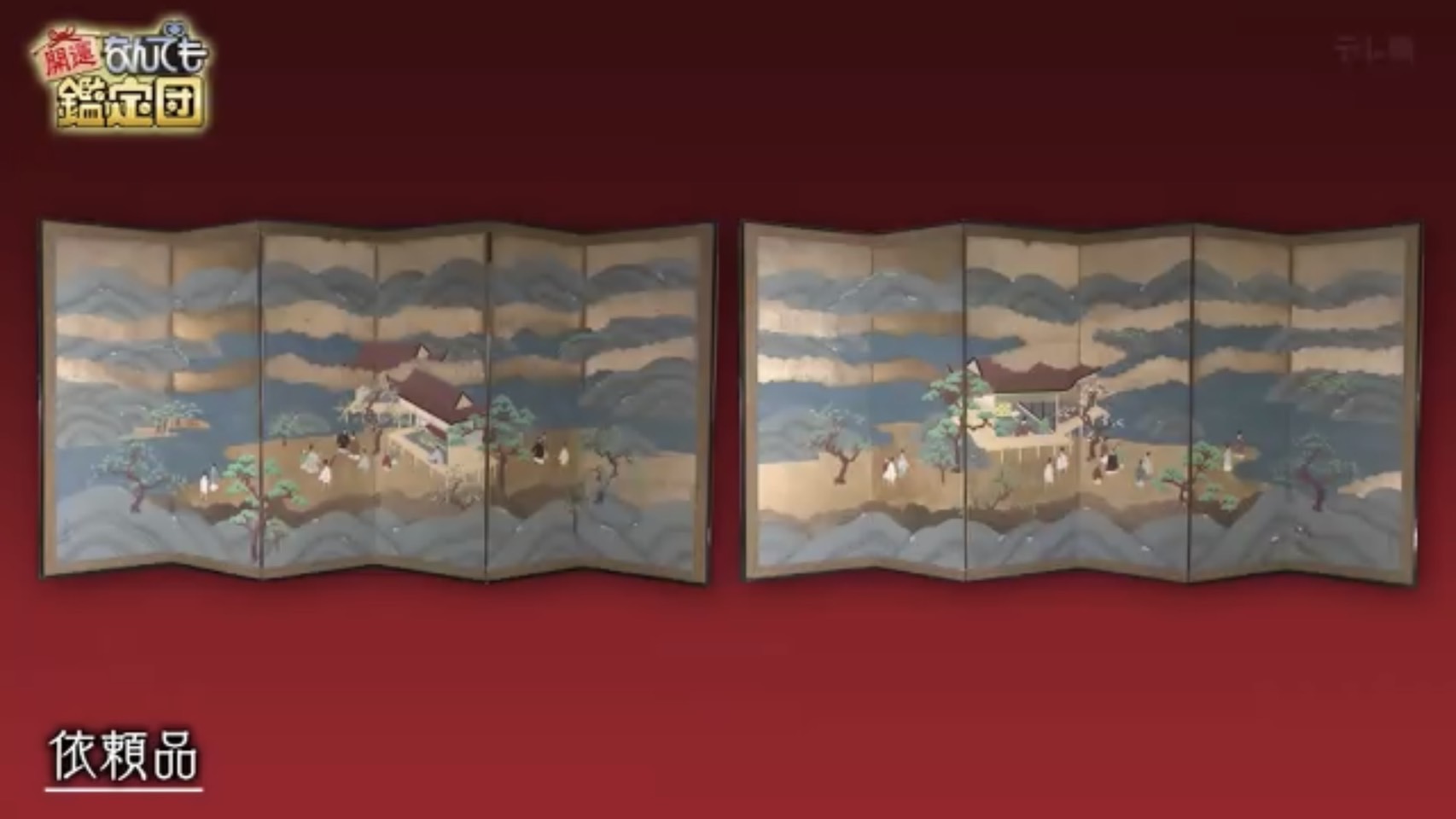

依頼品 名刹に寄贈された土佐光起の屏風

改めて依頼品を見てみよう。

土佐光起の六曲一双の屏風である。

やまと絵の代表的な画題である宮中の様子が金地に柔らかな筆致と、鮮やかな色彩で描かれている。

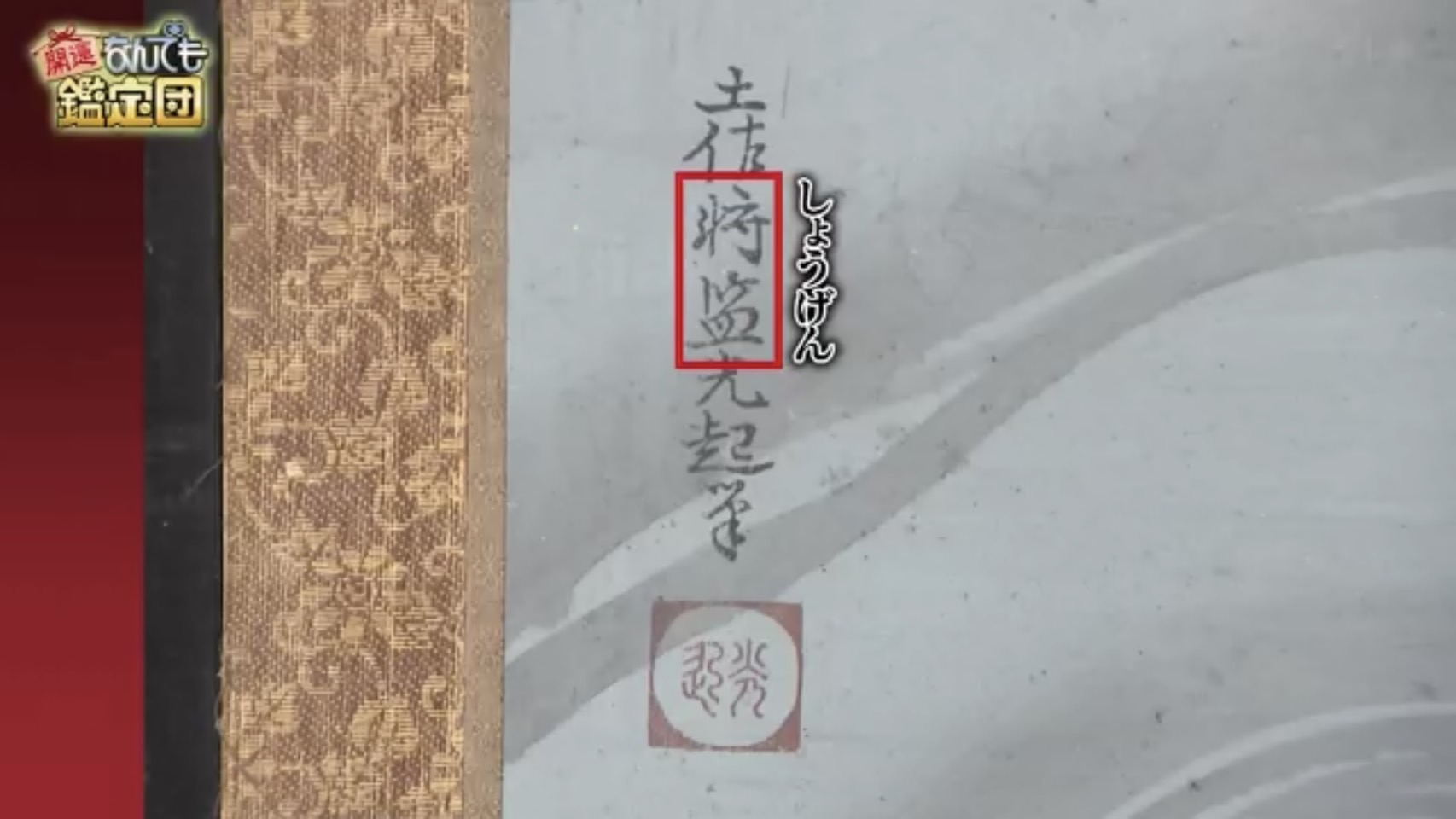

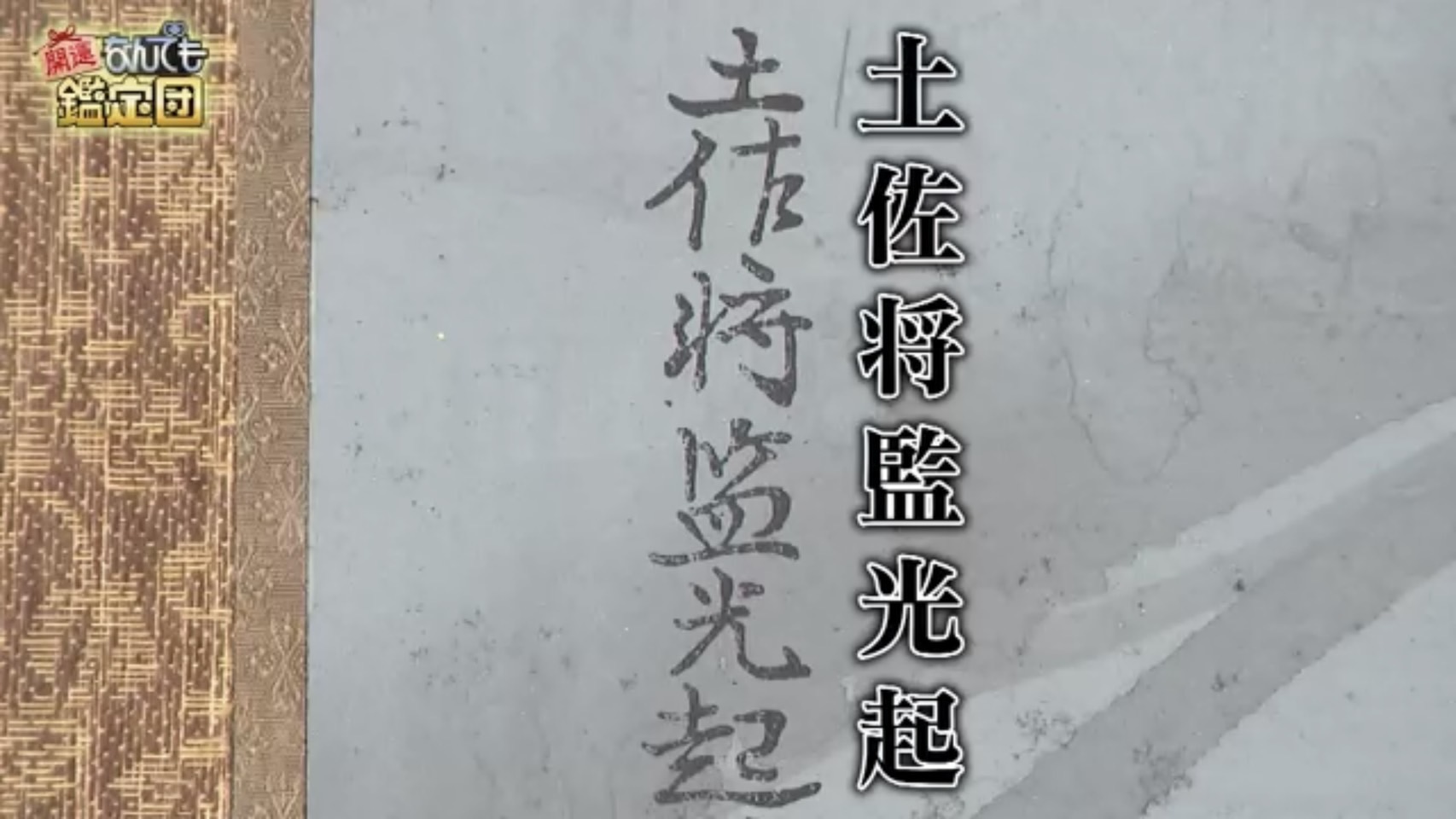

落款に「将監(しょうげん)」とあるが、これは当時の役職のことを指す。

光起が将監に就き、絵所預かりに復帰した38歳以降の作と考えられる。

果たして鑑定やいかに?

残念 ニセモノ!!

1万円!残念!

「全く違います」

「まず顔が違う。光起の描く宮廷人物というのはお人形のように品が良い。依頼品は質の良くない日本絵具を使っている」

「(なので)重くて沈んだ色合いになっている。光起は宮廷絵師のトップですから、顔料ももちろん最高のものを使っている。奥行きのある綺麗な鮮やかさなんです」

「本物であれば2000万円(はします)」

今回の記事はここまでになります