2018年11月17日にTOKYO MXで放送された「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」の【エドヴァルド・ムンク 生と死を見つめた天才】の回をまとめました。

番組内容に沿って、それでけでなく+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

今回のテーマは、「ムンクの叫び」でおなじみのエドヴァルド・ムンクです。

イントロダクション

エドヴァルド・ムンク(Edvard Munch)

ノルウェーが世界に誇る画家と言えば、エドヴァルド・ムンク(1863~1944)です。

《叫び》1893年

エドヴァルド・ムンク

オスロ国立美術館

彼の代表作《叫び》は美術ファンのみならず、多くの人に知られた傑作です。

今回はそのムンクの生涯と彼の作品世界についてまとめていきます。

ムンク美術館

画像出展元:wikipediaより

ノルウェーの首都オスロ、人口はおよそ60万人。

ノーベル平和賞の授賞式が行われることでも知られるこの地に、ムンク美術館はあります。

開館は1963年、ムンクの生誕100周年を記念してオープンしました。

ムンクの全絵画作品の約半数と、全ての版画作品を所蔵しています。

代表作《叫び》

奇妙に体をくねらせた、まるで骸骨のような人物。

特徴は極端な遠近法、そしてうねるような色彩です。

その歪んだような画面からは、鑑賞者にめまいにも似た感覚を引き起こします。

描かれている人物には、黒目が描かれてはいません。

このように表現することで、狂気に満ちた人間の内面を表現しているのです。

一見すると幻想の世界を描いたかのように見えますが、実は元になった風景が存在すると言われています。

オスロの南東に位置するエーケベルグという地と考えられています。

ムンクがこの作品を描いたのは、28歳の時の体験がモチーフになっています。

とある体験が元になっており、その時の事をムンクはこう残しています。

「夕暮れに友人二人と歩いていると、突然空が血のように赤く染まった。

私は不安に慄き、立ちすくんだ。

そして果てしない『叫び』が自然を劈くのを感じたのだった」

よくこの絵の人物が叫んでいると誤解されている方がいらっしゃいますが、そうではなく、

自然の中から「叫び」が聴こえてきて、それを聞くまいと耳をふさぐ、いわばムンクの自画像的な作品なのです。

そんなムンクは《叫び》を油彩画や版画、テンペラなど様々な技法で計5点残しています。

彼にとって《叫び》は重要なテーマであったことが分かります。

しかし自然の中から本来聞こえるはずのない「叫び」が聴こえてくるというのはどういう事でしょう?

じつ幻聴が聴こえるほどにムンクの精神は病んでいたのです。

そこまで彼を追い込んでいたもの、その根源は不幸に付きまとわれた彼の生い立ちにありました。

ムンクの生涯

ムンクの自画像

ムンクは1863年に、ノルウェーで医師の父を持つ由緒ある家庭に生まれました。

幼少時代は何不自由なく暮らしていましたが、5歳の時に最初の不幸が訪れます。

最愛の母を結核で亡くすのです。

次いで14歳の時には、今度は兄弟の中で最も仲の良かった姉を、母と同じ結核で亡くしています。

ムンク自身も病弱な体質で、いつも病気や死に対して恐れを抱いていました。

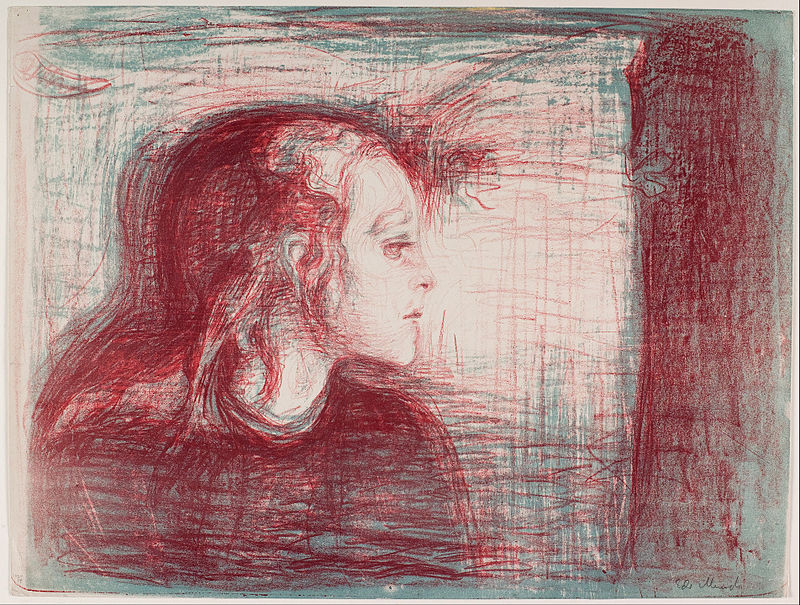

《病める子Ⅰ》1896年

エドヴァルド・ムンク

オスロ市立ムンク美術館蔵

「病と狂気と死が、私の揺り籠を見守る黒い天使たちだった」

そんなムンクにとって、絵画こそが唯一の救いでした。

彼の父親は医師になることを望みましたが、ムンクは画家になる道を選びます。

そこで美術学校へと進学しますが、ありきたりの授業に満足できずに徐々に登校しなくなっていきます。

そこでムンクが足を運んだのが、当時多くの芸術家たちが出入りをしていたカフェでした。

そこにたむろする若い画家たちと交流する中で、自分が経験した個人的な体験を、芸術に昇華することに真実がある、と考えるようになります。

ムンクにとってのそれは「生」と「死」。

そして愛する母親と姉の死によってもたらされた「理想的な女性への憧れ」でした。

この3つがムンクの作品制作における生涯のテーマとなりました。

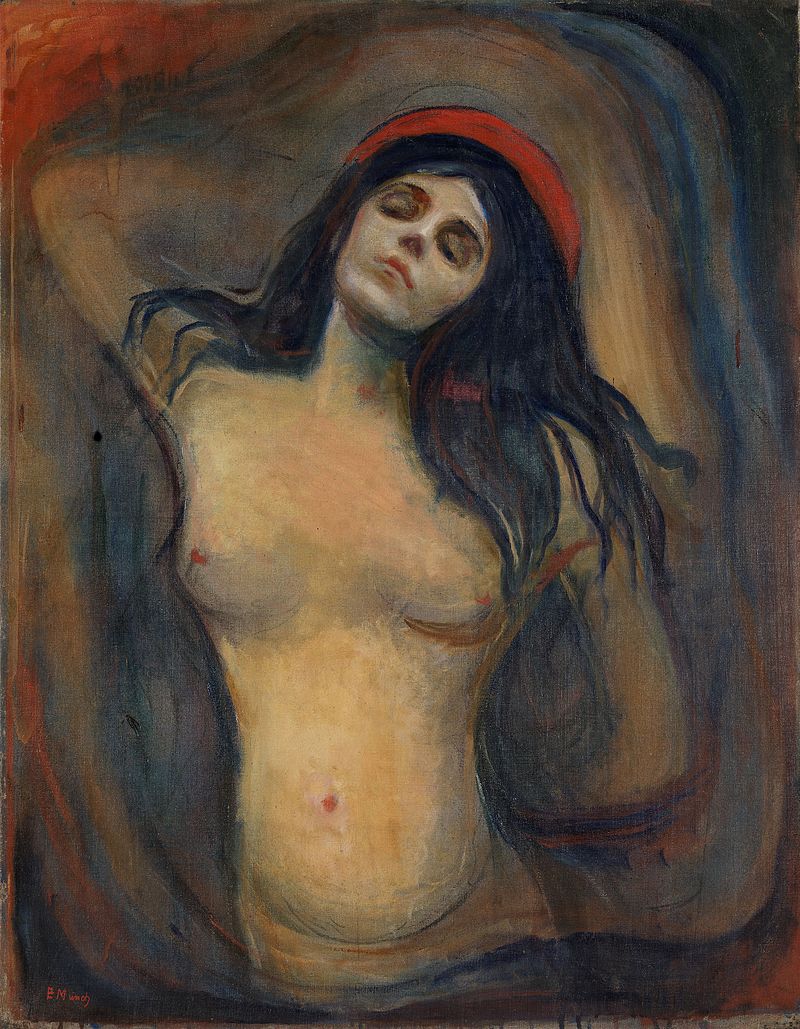

《マドンナ》

《マドンナ》1894-1895年

エドヴァルド・ムンク

オスロ国立美術館蔵

《叫び》と並ぶムンクの代表作《マドンナ》です。

この作品にもムンクの生涯のテーマが込められています。

一般的に「マドンナ」というのは、キリストの母親である聖母マリアの事を指します。

しかしこの作品では、聖母マリアとは思えない、どこか官能性が感じられます。

また、この作品は受胎の瞬間、生命誕生の神秘を描いているとも言われます。

しかし退廃的なその画面からは「生」の瞬間よりも、むしろ「死」を連想させます。

これはムンクの人生観、つまり生と死の表裏一体性を表していると言えます。

生命のフリーズ

《接吻》1897年

エドヴァルド・ムンク

オスロ市立ムンク美術館蔵

ムンクは「生命のフリーズ」と称して、《叫び》や《マドンナ》、《接吻》の作品を繰り返し描いています。

「フリーズ」とは、古代ギリシャの建築に見られるような、柱と柱をつなぐ上部の装飾の事をいい、シリーズと同じ意味で用いられています。

さいごに

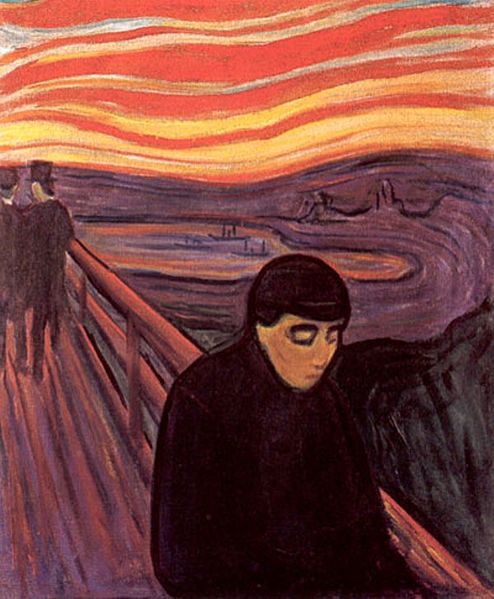

《絶望》1894年

エドヴァルド・ムンク

オスロ市立ムンク美術館蔵

生と死と理想の女性像。

ムンクが残した作品は、彼の内面世界そのものといえるでしょう。

幼いころから病弱で死が身近な存在の彼でしたが、その生涯は80年という長い人生でした。

1944年に亡くなり、それから半世紀が経った今日でも多くの人に支持されているのは、作品に表現されている彼の不安な思いが、現代の我々と切っても切り離せない存在だからではないでしょうか。