2021年3月13日にTOKYO MXで放送された「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」の【自然と人間を描いたミレーとコロー】の回をまとめました。

番組内容に沿って、それだけでなく+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

見逃した方やもう一度内容を確認されたい方は是非ご覧になって下さい(^^♪

イントロダクション

画像出展元:テレビ番組「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」より

人々の生活に大きな変化をもたらした産業革命は、19世紀中頃までにフランスにも広まりました。

暮らしが便利になっていく一方で、同時に貧富の差も生まれていきます。

時代が大きく動いたこの頃、美術の世界も大きく動きます。

この時生まれた美術の動向が「写実主義」です。

写実主義は、それまでのアングルに代表される新古典主義や、ドラクロワらのロマン主義が描く劇的な作品ではなく、自然や普通に暮らす人々の姿をありのままに描きました。

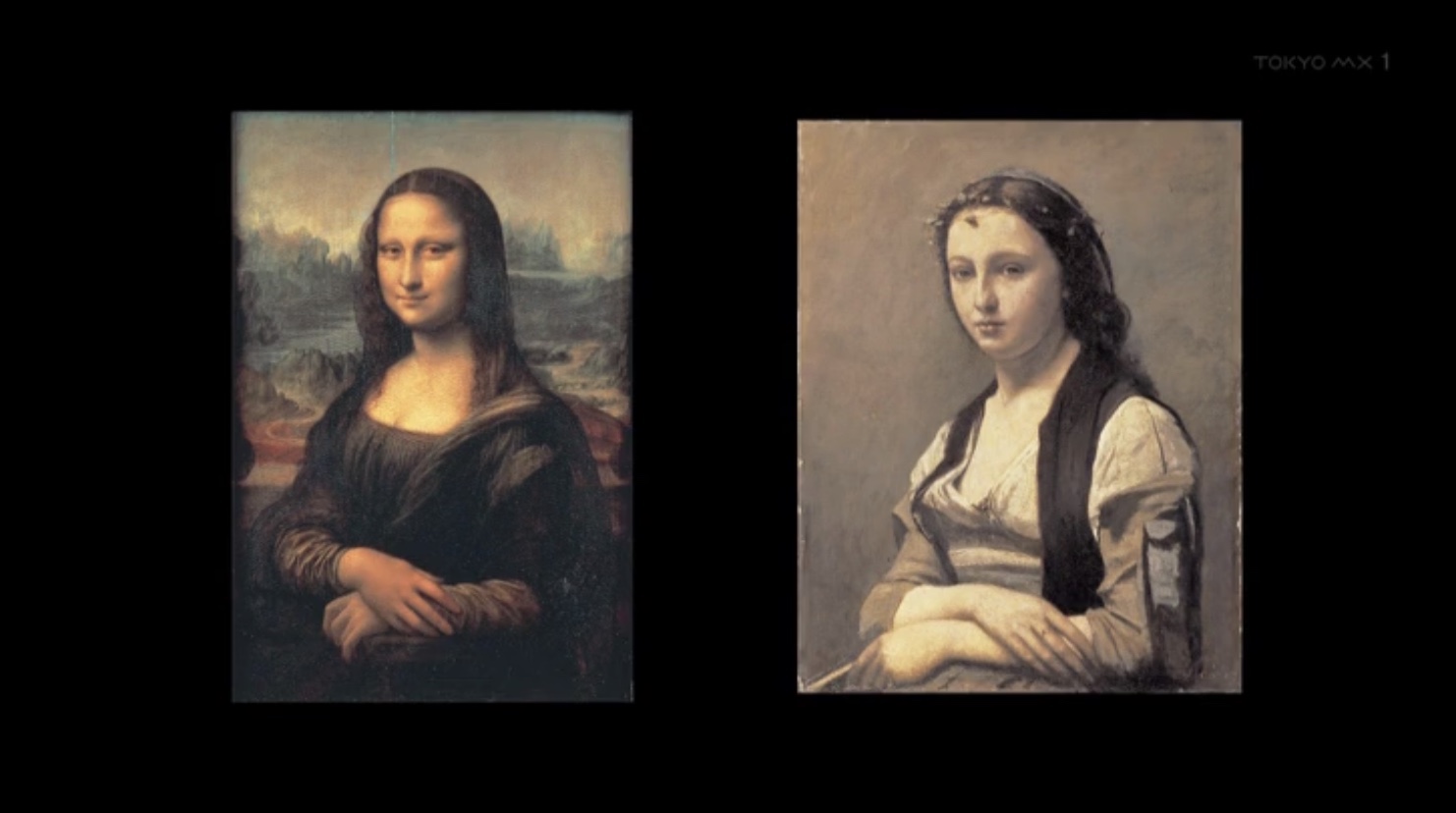

画像出展元:テレビ番組「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」より

やがて都会の喧騒から離れ、田舎で作品を制作する画家が出てきます。

今回取り上げるジャン=フランソワ・ミレーとカミーユ・コローもそんな流れの中で活躍した画家です。

《落穂拾い》ミレー

画像出展元:テレビ番組「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」より

ジャン=フランソワ・ミレーが活動の舞台としたのは、パリ郊外にあるバルビゾン村でした。

19世紀中盤、この村には多くの画家が訪れ、作品を制作しました。

ミレーを含む彼らはのちに「バルビゾン派」と呼ばれ、素朴な自然の美しさを絵にしました。

《落穂拾い》1857年

ジャン=フランソワ・ミレー

オルセー美術館蔵

そのミレーの代表作が《落穂拾い》です。

この作品で描かれているのは、刈り入れが終わった後に、こぼれ落ちたわずかな麦の穂を拾う農婦たちの姿です。

当時の農民たちは、労働で得られる食べ物だけでは十分とはいえない貧しい状況でした。

そこでこぼれ落ちた穂を拾い集めているのです。

刈り入れ後の落ち穂を拾うのは、当時の貧しい農婦が命を繋ぎとめるための権利として許された行為でした。

画面の奥の方に目をやると、農場が描かれているのが分かります。

積みわらなどには、明るい光が差し込んでいます。

その一方で、手前の3人の農婦は暗い色調で描かれています。

この対比も地主と農民の貧富の差を表しています。

サロンでの評価

《落穂拾い》が描かれたのは1857年、ミレーが43歳の頃でした。

同年、この作品はサロン展に出品されます。

「農民や労働の美徳を称える作品だ」と称賛の声が上がる一方で、「卑しい内容で社会不安を煽るものだ」と批判する者もいました。

画家ミレー

ジャン=フランソワ・ミレー (1814-1875)

バルビゾン派を代表する画家の一人、ジャン=フランソワ・ミレー。

彼は自然の中で働く農民や、その暮らしぶりを作品にしました。

1814年にノルマンディー地方の小さな村グリュシーの農家の家に生まれたミレー。

22歳の時にパリに上京し、国立高等美術学校で絵を学びます。

彼の師匠は《レディ・ジェーン・グレイの処刑》で知られるポール・ドラローシュでした。

26歳の時には《ルフラン氏の肖像》という作品で、サロン展に初入選を果たします。

しかしその後はなかなか売れず、貧しい日々を送ることになります。

画像出展元:テレビ番組「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」より

そして35歳の時に、パリで流行したコレラを避けるためにバルビゾン村へと移住するのです。

信仰のあつい祖母の影響を受けていたミレーは、「信仰と労働は一体のものだ」と考え、この地で働く農民たちを主題とした作品を手掛けるようになります。

こうして「農民画家ミレー」が誕生するのです。

《落穂拾い》に描かれた3人は確かに暗い光の中に描かれています。

しかしそこにはわずかに光が照らしています。

それにより、彼女たちが崇高な存在である事を表しているのです。

やがて彼女たちの質素に生きる姿が神聖化され、《落穂拾い》はその評価を高め、ミレーの代表作となるのです。

ミレーとコローの関係

《種まく人》1850年

ジャン=フランソワ・ミレー

ボストン美術館蔵

日本でも人気の高いミレー。

こちらの《種まく人》という作品もよく知られています。

【CONTACT ART】《種をまく人》ミレー【美術番組まとめ】

この作品を描いた1850年頃、ミレーの生活はどん底ともいえるほど貧しいものでした。

9人の子供がおり、彼らを養う事で精一杯だったのです。

そんなミレーを経済的に支えたのがコローでした。

画家コロー

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー(1796-1875)はパリの裕福な家庭(父はラシャ商、母は婦人帽子店を経営)に生まれました。

アカデミックで伝統的な技術を学び、さらにイタリアへ何度も留学します。

画家として成功した彼は、生涯独身だった事もあり、ミレー以外にもオノレ・ドーミエら画家仲間を経済的にサポートしました。

「お金は困った人が使うべきだ」と考えていたのです。

さらにはミレーが亡くなった後に、彼の遺族に大金を届けるという、とても優しい性格の人物だったのです。

《モルトフォンテーヌの思い出》1864年

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー

ルーヴル美術館蔵

コローもまたバルビゾン派の一人とされている画家です。

バルビゾン派には「バルビゾンの七星(しちせい)」と呼ばれる、象徴的な7人の画家がおり、ミレーらと共にコローもその一人に数えられます。

しかしコローの風景画は、他のバルビゾン派の自然主義的な作品に比べると、詩情あふれる作風になっています。

まるで霧がかかったような、どこか幻想的ともいえるコローの作品を見てみましょう。

《朝、ニンフの踊り》コロー

《朝、ニンフの踊り》1850年

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー

オルセー美術館蔵

こちらの作品《朝、ニンフの踊り》はコローの独特の風景画のその初期の作品です。

もやがかかっているような画面は、叙情的な雰囲気を醸し出します。

このような画面の色は「銀灰色(ぎんかいしょく)」と呼ばれ、コローの風景画の特徴になっていきます。

「ニンフ」とは妖精の意で、木の周りで踊りたわむれている姿で描かれています。

ここにはコローが好きだったオペラやバレエの情景が組み合わせられているのです。

どこか幻想的で夢の中のような雰囲気の彼の作品は、幅広く受け入れられました。

《真珠の女》コロー

《真珠の女》1868-1870年

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー

ルーヴル美術館蔵

コローは風景画以外にも、肖像画も描いており、それらも高く評価されています。

特にこちらの《真珠の女》は彼の代表作で、「コローのモナ・リザ」と呼ばれています

確かに『モナ・リザ』によく似ていますね!

画像出展元:テレビ番組「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」より

「四分の三正面像」の構図や、手の組み方などが共通しているのが分かります。

《真珠の女》には偉大な先達へのリスペクトが込められているのです。

《真珠の女》というタイトルですが、じつは画中には真珠は描かれていません。

木の葉で作られた冠の一部が額にかかり、それが”真珠のように見える”という理由で、《真珠の女》と呼ばれるようになったのです。

この絵のモデルは、ベルト・ゴールドシュミットという、近所に暮らす当時10代後半の古織物商の娘です。

その彼女にイタリア中部の民族衣装を着せて描いています。

コローはこのように、モデルに民族衣装を着せた肖像作品を残しました。

《真珠の女》はコロー自身もとても気に入っており、自宅の客間に飾られた、いわば「秘蔵の作品」でした。

この作品が公になったのは、彼が亡くなってからのことだったのです。

画像出展元:テレビ番組「アート・ステージ~画家たちの美の饗宴~」より

大きな時代の変革の中で、これまで絵画の主題として扱われてこなかった「農民」や「自然」と向き合ったミレーとコロー。

この2人の存在、そして作品が後の印象派の誕生へとつながっていくのです。

いかがでしたでしょうか。

今回の記事はここまでです。

最後までご覧頂きありがとうございました。