2025年10月28日にテレビ東京で放送された「開運!なんでも鑑定団」の【日本最初の磁器・伊万里焼】についてまとめました。

番組内容に沿って、それでけでなく+α(美術検定で得た知識など)をベースに、自分へのメモとして記事を書いていこうと思います。

*画像出展元:テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」より

日本最初の磁器・伊万里焼

『伊万里焼』は、1610年代に肥前国有田(ひぜんのくにありた)で生まれた日本最初の磁器である

文禄・慶長の役の際、日本に連れてこられた朝鮮人陶工・李参平(り さんぺい、?~1655)。

彼が有田の泉山で磁器に適した陶石を発見。

約1.4キロ離れた天狗谷に窯を築いたことに始まる。

この地一帯で焼かれた磁器は伊万里の港に集められ、船で各地に運ばれたことから『伊万里焼』と呼ばれるようになった。

当初はまだ技術が未熟だったため、そのほとんどは酸化コバルトを主成分とする顔料「呉須」による藍一色の染付であった。

これを初期伊万里という。

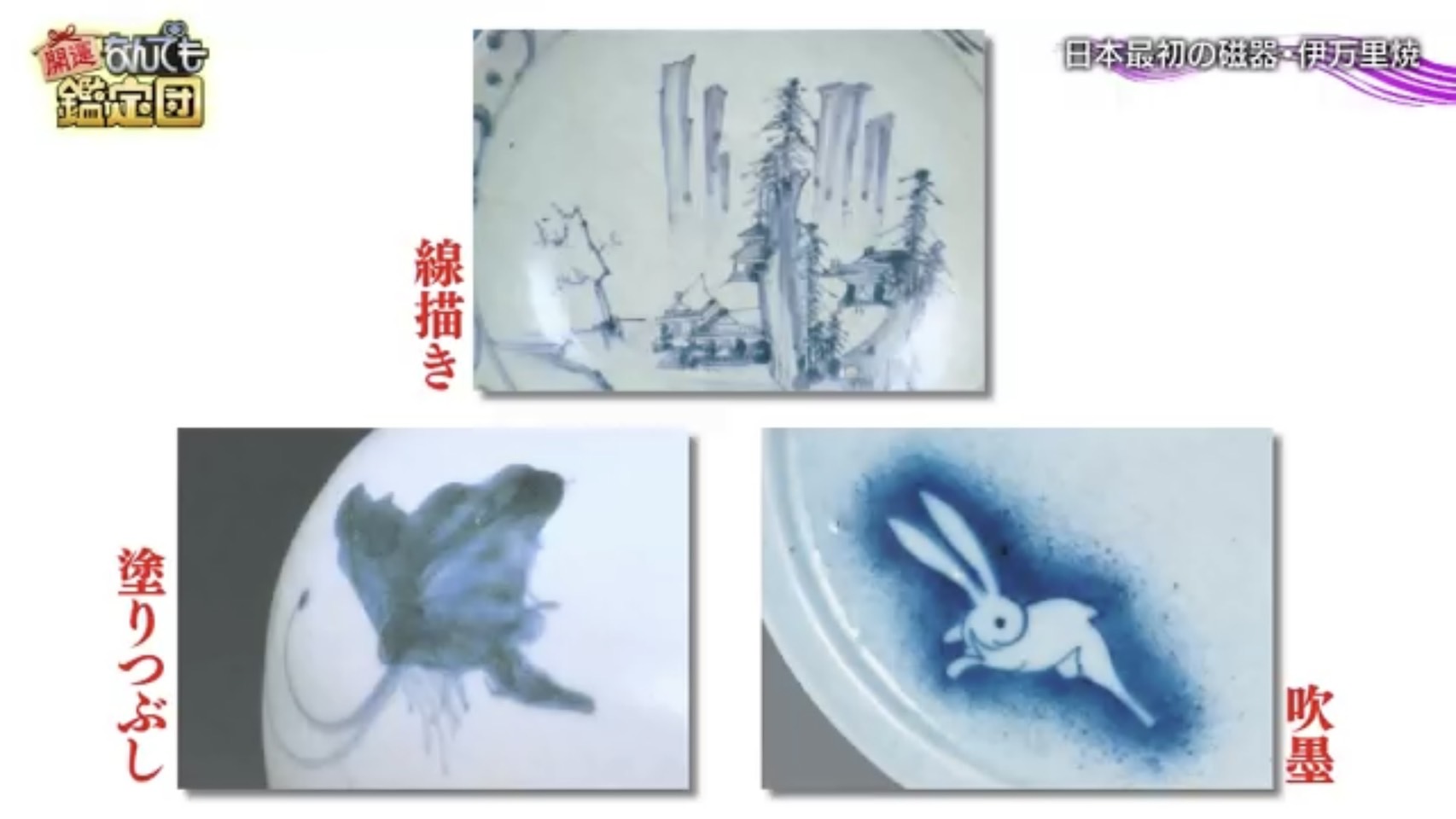

文様は中国磁器の古染付を手本としており、山水や人物、植物が多い。

しかし筆の運びは型にとらわれず奔放で線描き・塗りつぶし・吹墨などを駆使し、やがて日本独自の文様を生み出していった。

一方素地はまだぼってりと厚く…

皿の高台は直径に対し、3分の1あるいは4分の1と極めて小さい。

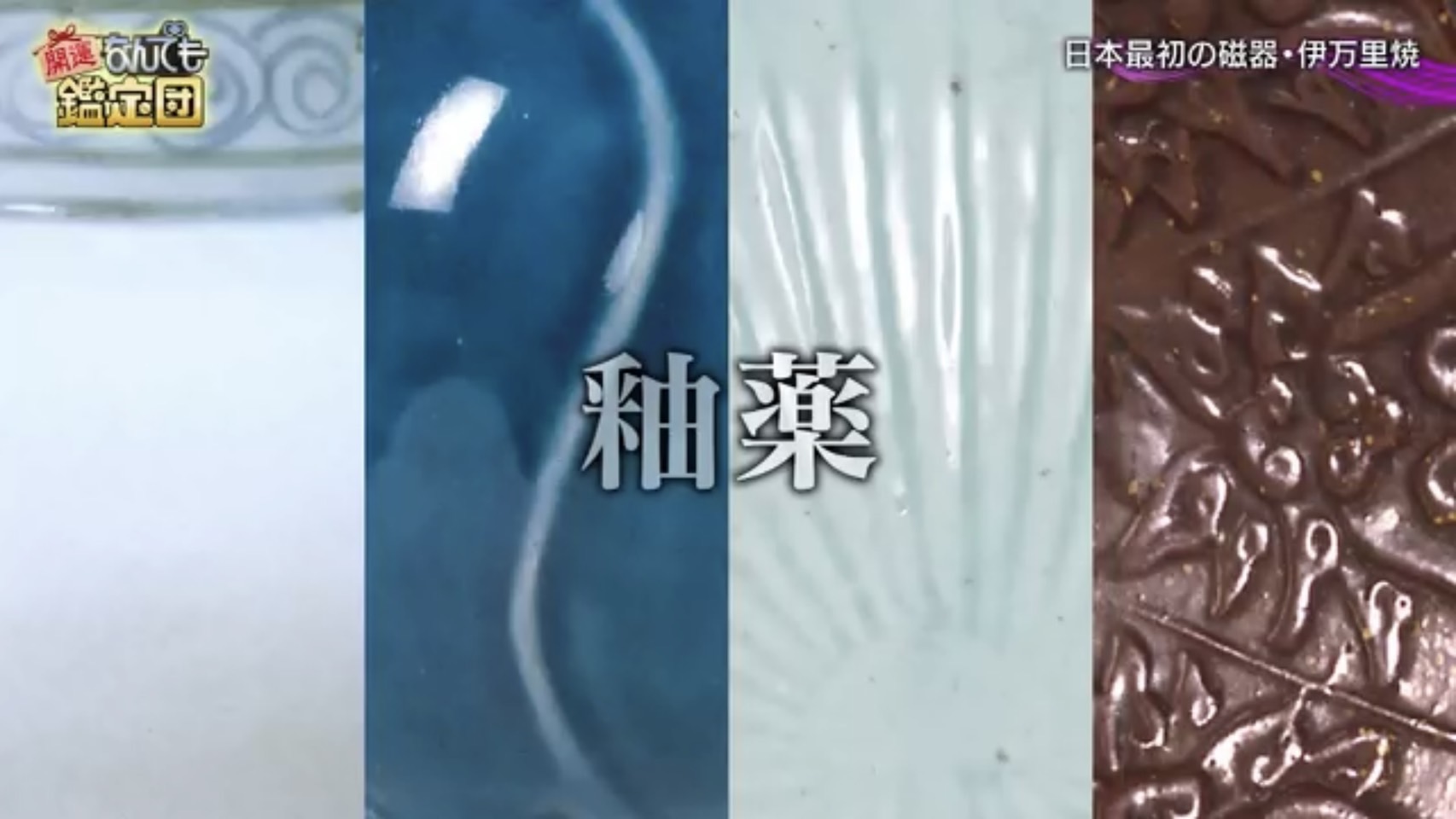

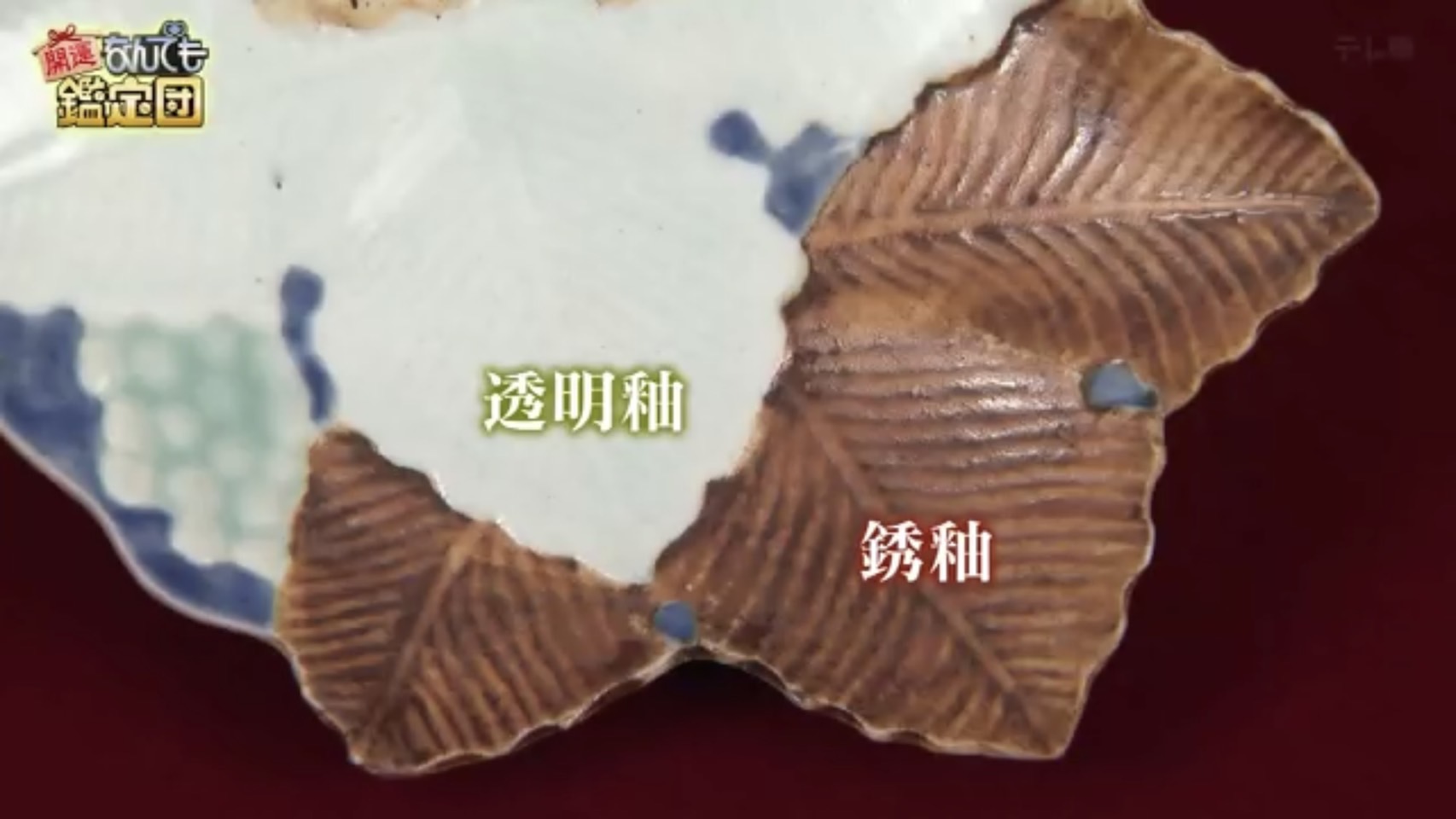

使われた釉薬は主に4種類。

透明釉は伊万里焼の基本となる無色透明の釉薬で、絵付けをした後用いられた。

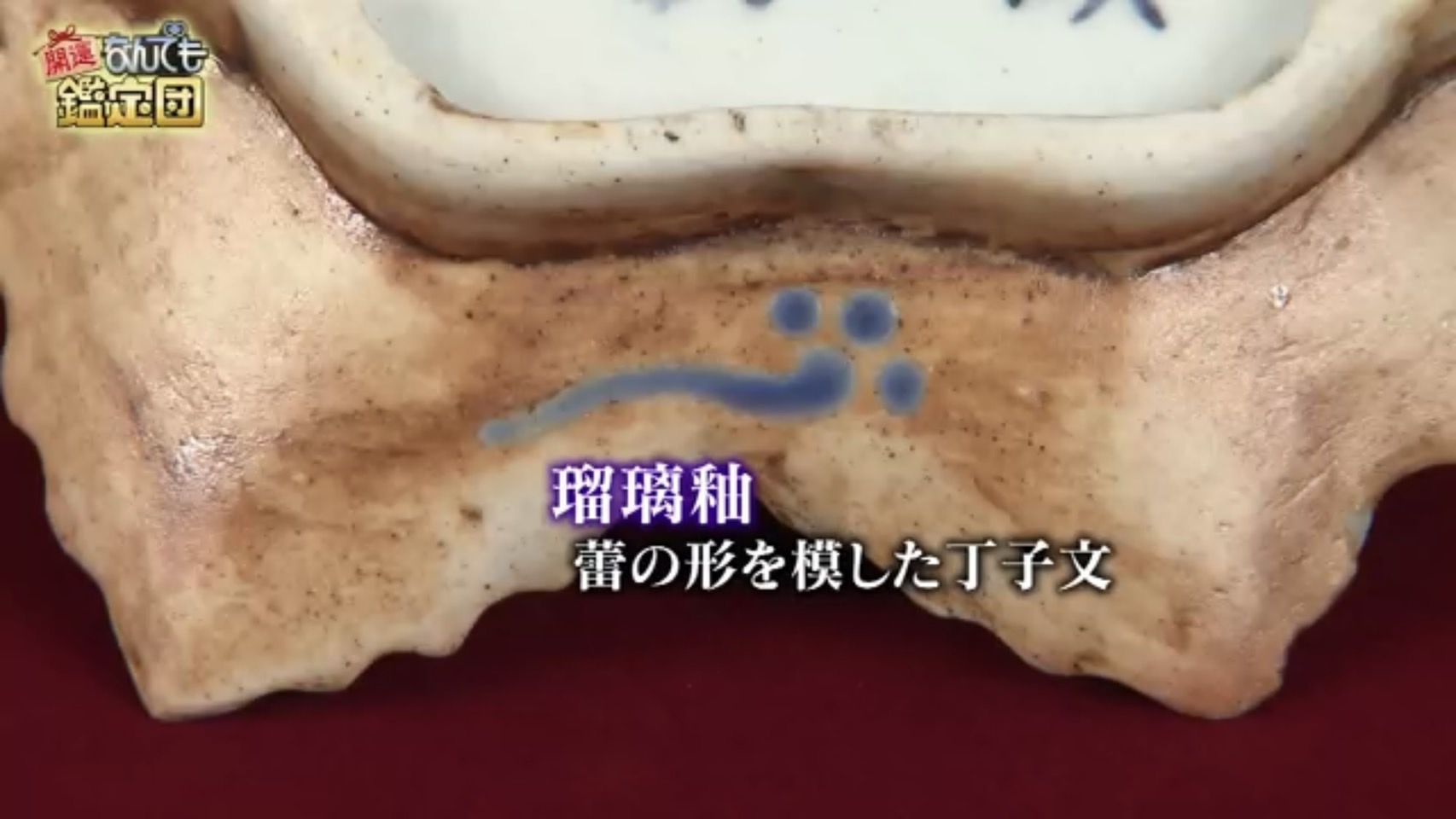

瑠璃釉は呉須を混ぜ込んだもので、高温で焼くと深い藍色を表わす。

青磁釉は少量の鉄分を含んでおり、窯の中の酸素を減らして焼く還元焼成をすると青緑色を呈する。

銹釉は青磁釉よりも多くの鉄分を含み、黄色みのある茶から濃い黒まで色調豊かである。

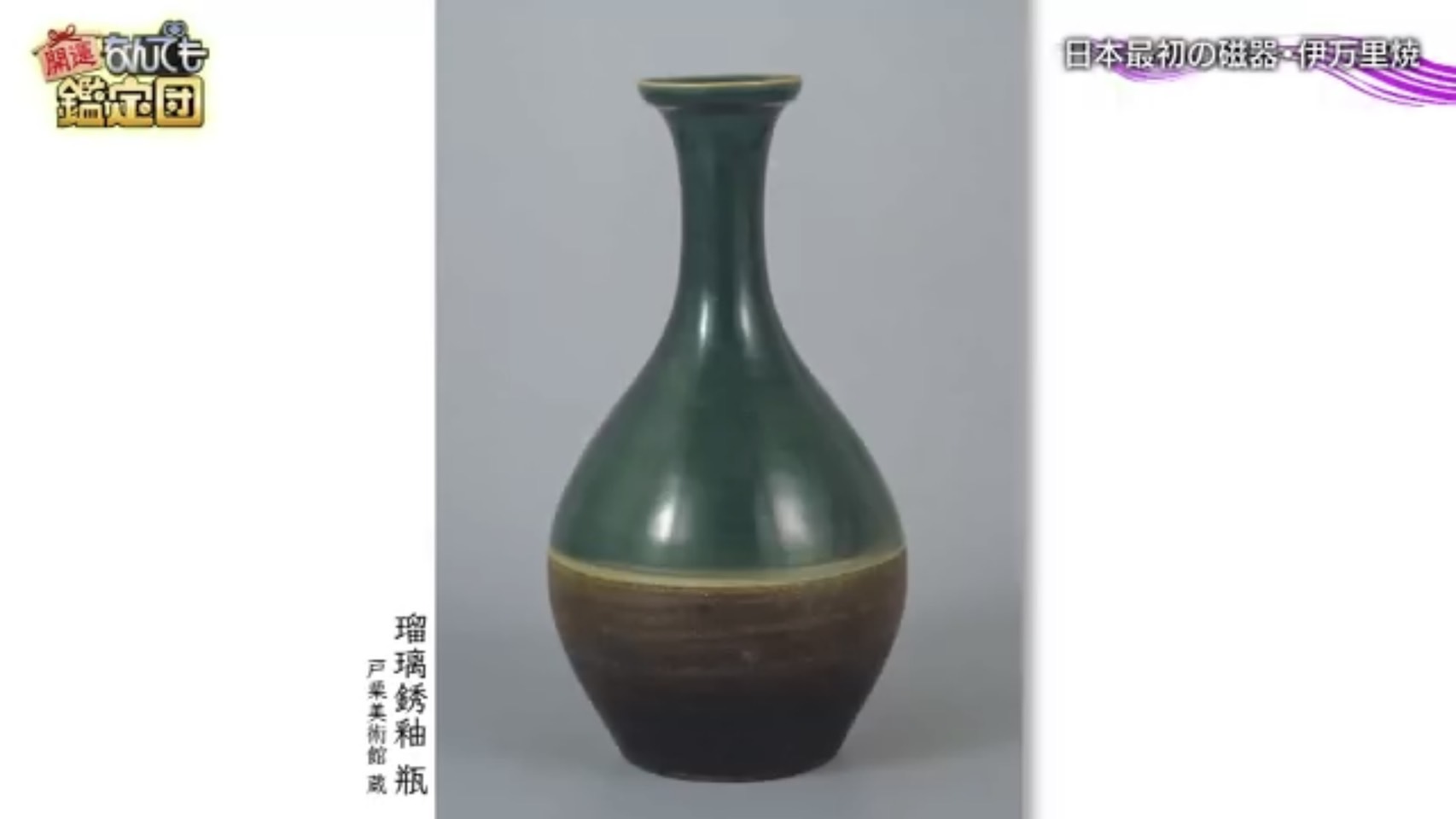

基本は1つの釉薬で仕上げるが、技術の向上により、二つ以上を組み合わせた多彩釉も誕生した。

例えばこちら。

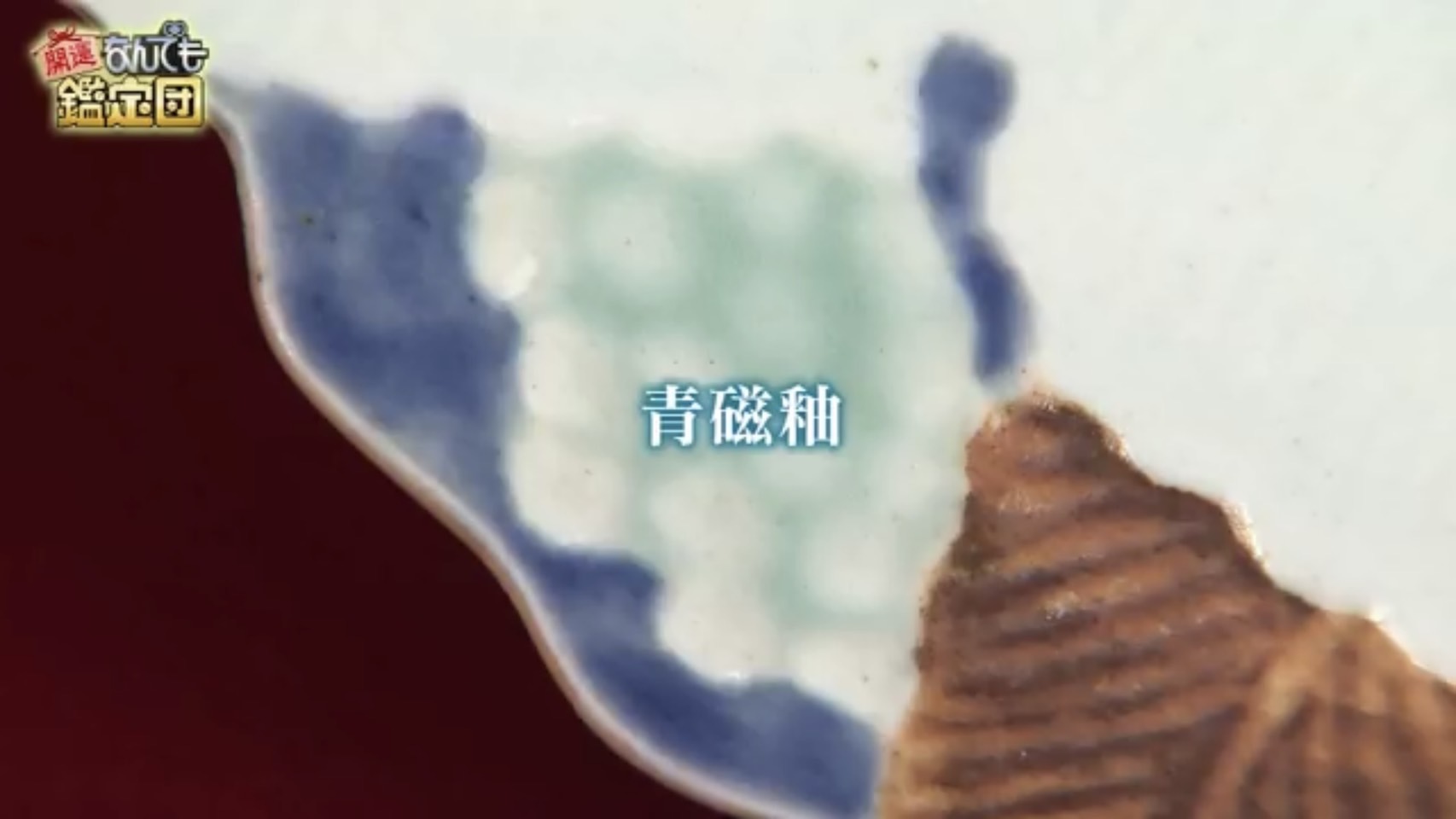

竹に青磁釉、岩に瑠璃釉、地に銹釉と釉薬をかけ分けることで、ヘラで陰刻した文様を一層際立たせており、多彩釉の名品といえよう。

豊かな色合いが魅力的な多彩釉は大変珍重されたが、非常に手間がかかるためほとんど作られなかった。

それゆえ現存数は極めて少なく、高値で取引されており、愛好家の垂涎の的となっている。

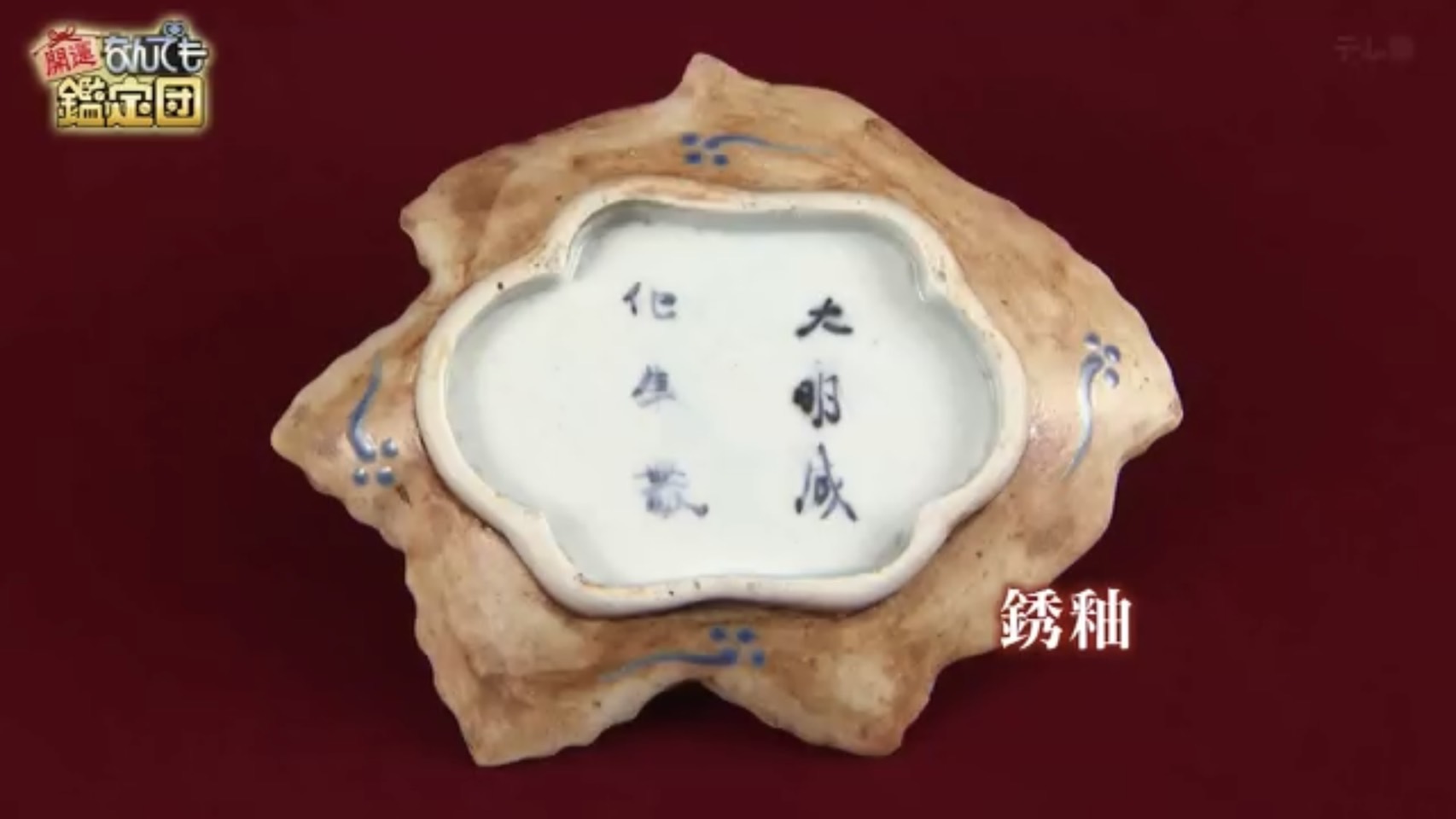

初期伊万里の多彩釉の皿

改めて依頼品を見てみよう。

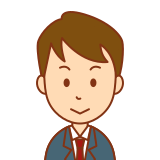

葡萄とその葉を模した多彩釉の皿である。

葡萄の実には青磁釉。

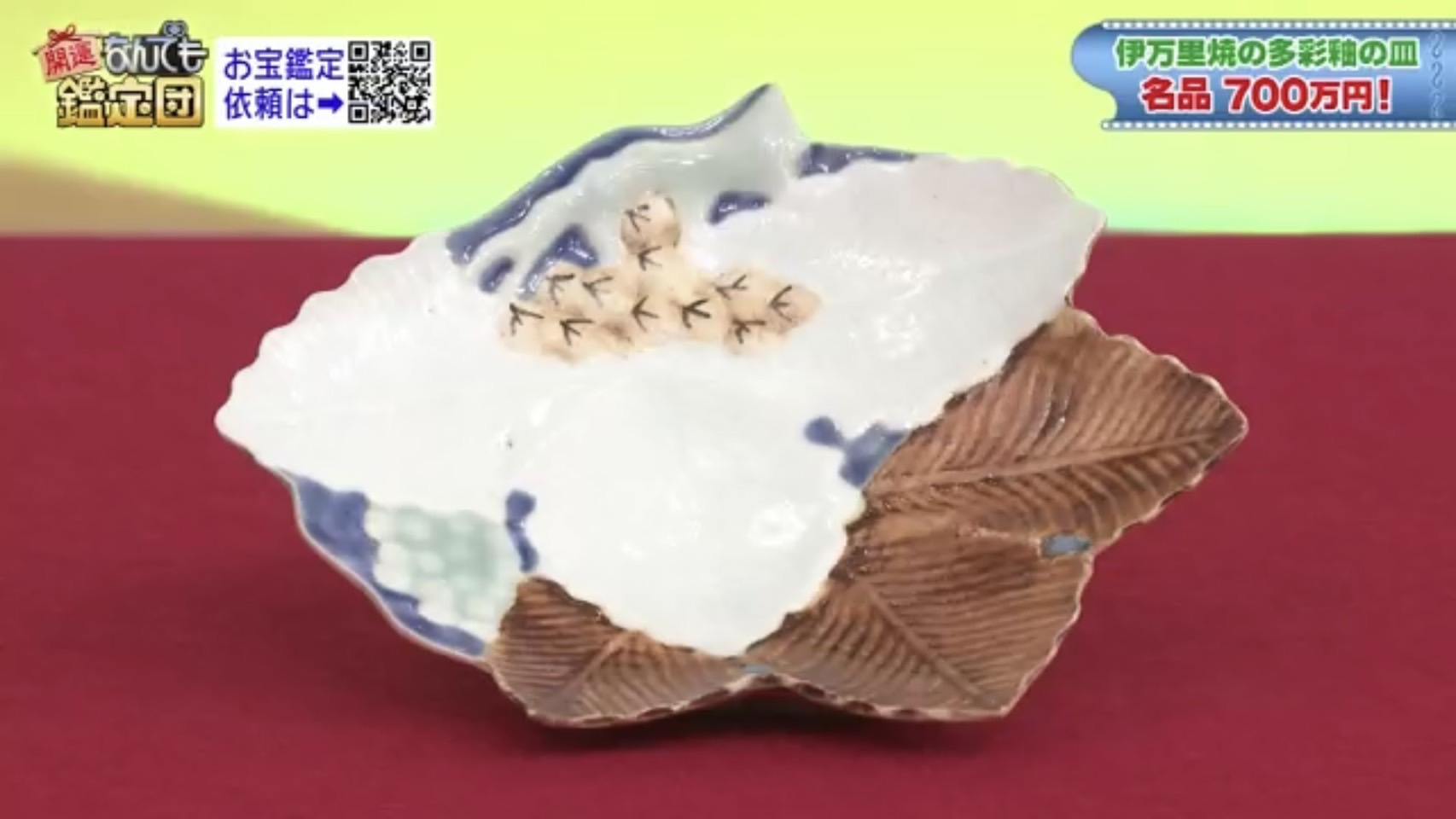

葉には透明釉と銹釉。

地には瑠璃釉をかけ分けている。

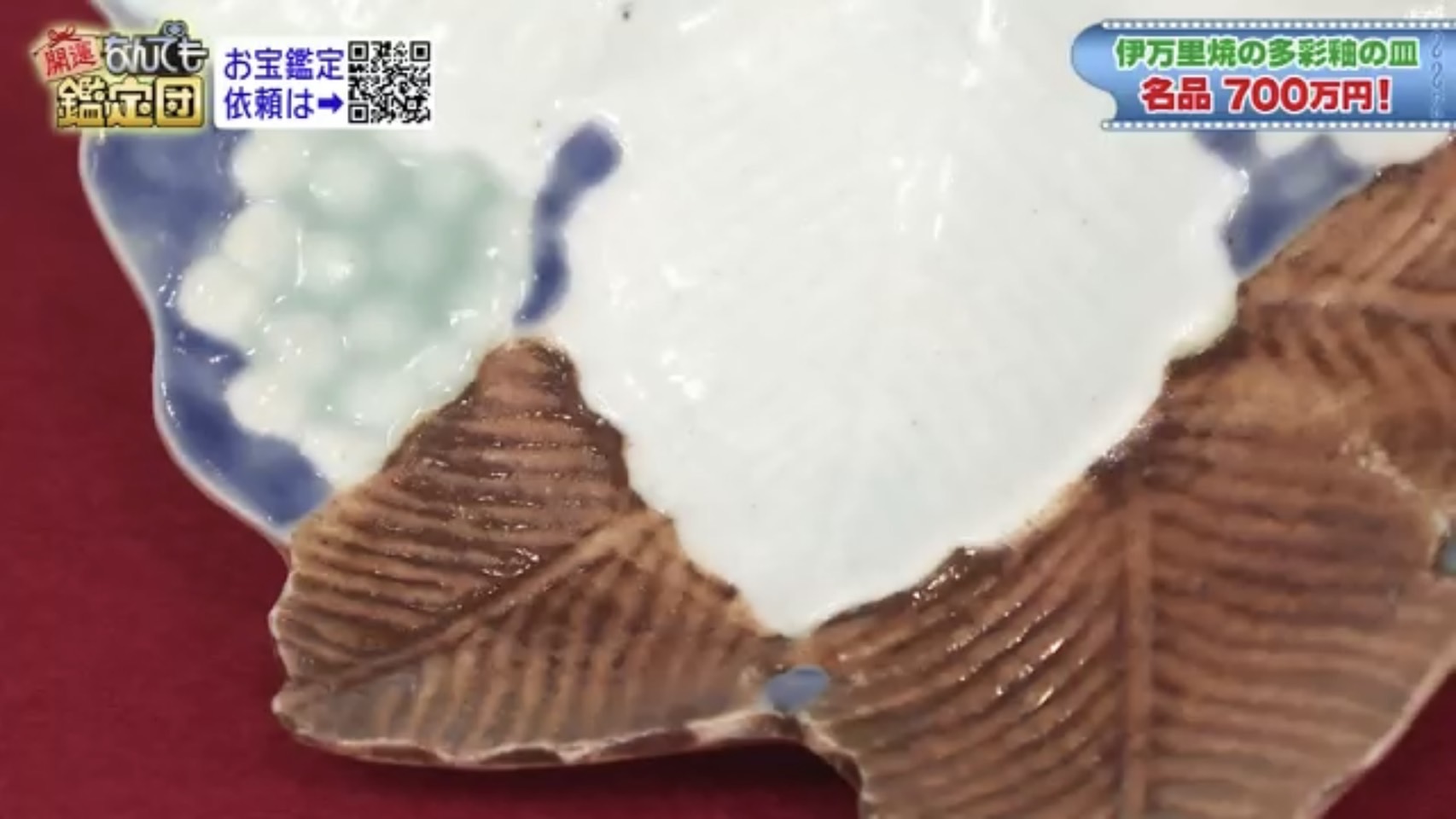

高台の周りは銹釉が施され、

蕾の形の丁子文が瑠璃釉で描かれている。

一見すると非の打ち所がないが、多彩釉はその希少性の高さから偽物も数多く出回っている。

果して鑑定やいかに?

名品 700万円!

すごい!700万円!

「(この依頼品は)17世紀の中期…」

「有田で焼成された『銹釉 青磁 瑠璃釉の変形皿』」

「17世紀の前期に作られた初期伊万里と、17世紀の後半に作られた柿右衛門の、ちょうど中間のごく短い狭間に制作されたものなんです」

「粘土の板を型で押して成形して」

「銹釉と白抜きの葡萄の葉っぱが大胆でね、非常に効いておりますね」

「丁子文の瑠璃も調子がいいですね」

「当時の有田でもって入手できる原料・技術のすべてをつぎ込んで作った名品ですね」

今回の記事はここまでになります。